当地、山形県の村山盆地は、ただいま桜前線が急速に通過中です。どこを見ても桜、ニュースも錯乱、もとい、桜一色の状態です(^o^)/

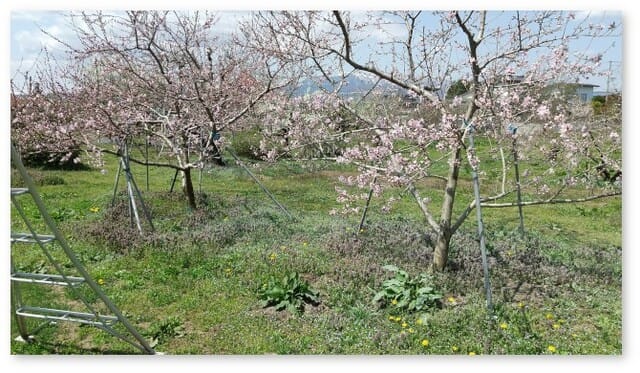

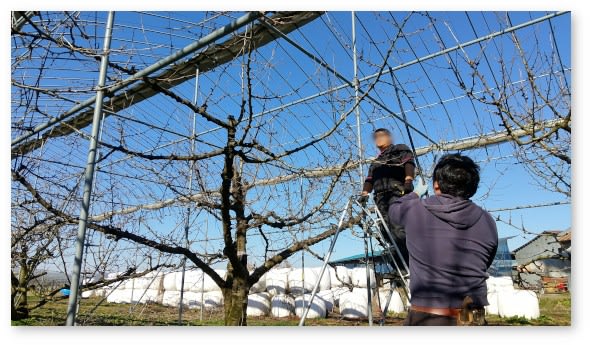

当「電網郊外散歩道」は、主流の桜報道からはちょいと外れて、タイトル通りの郊外散歩、果樹園の春の様子をお届けしましょう。まずは、花盛りとなっているモモ「あかつき」から。

こちらは、8月初旬に収穫期を迎える品種で、当地では早生種に相当します。晩生種と比べると、開花もやや早いようです。では、晩生種「青空むすめ」はどんな開花の状況かというと、

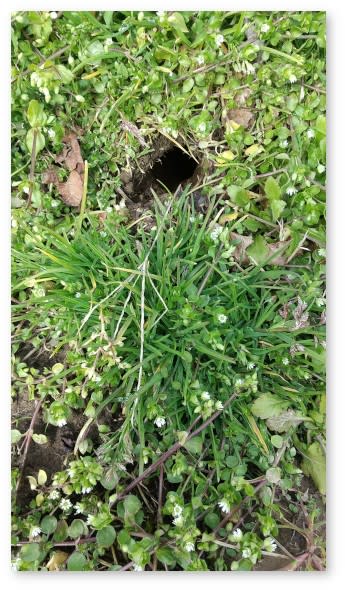

こんな感じ。植えてから3年の若木ですが、ぽつりぽつり咲き始めたところ、でしょうか。

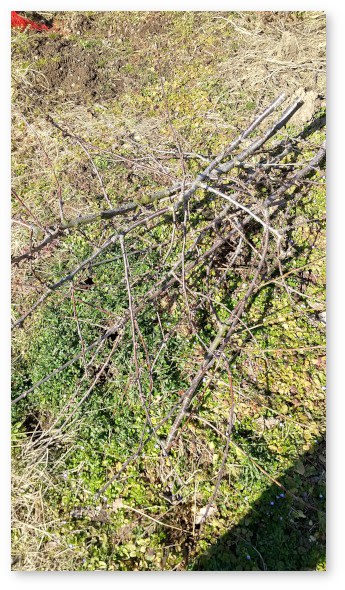

これに対して、花盛りなのがスモモです。剪定が間に合わず、咲かせ放題となってしまった大石早生がびっしりと花をつけています。

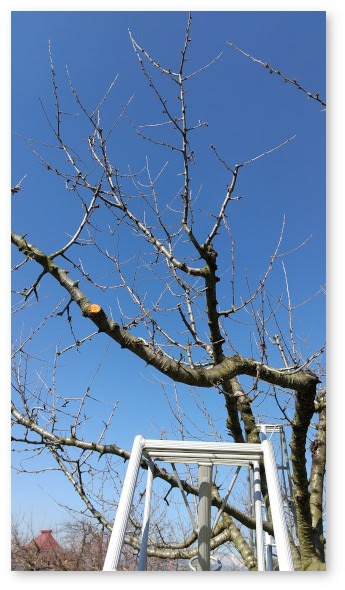

同じスモモでも、セイヨウスモモに相当するプルーンは、まだ芽が出たかどうかくらいの状態です。柿もまだまだ目立ちません。

サクランボも花芽が割れて白い花弁が見えるか見えないかくらいの状態。もう少し経つと、サクランボの開花が始まり、サクランボ果樹園も白い花でいっぱいになるでしょう。その頃には、プルーンも開花し、リンゴも薄紫のガク片の色気をチラリと見せながら、そっと咲き出します。

とりあえずは、我が家の果樹園の開花状況の前半部のレポートでした。

当「電網郊外散歩道」は、主流の桜報道からはちょいと外れて、タイトル通りの郊外散歩、果樹園の春の様子をお届けしましょう。まずは、花盛りとなっているモモ「あかつき」から。

こちらは、8月初旬に収穫期を迎える品種で、当地では早生種に相当します。晩生種と比べると、開花もやや早いようです。では、晩生種「青空むすめ」はどんな開花の状況かというと、

こんな感じ。植えてから3年の若木ですが、ぽつりぽつり咲き始めたところ、でしょうか。

これに対して、花盛りなのがスモモです。剪定が間に合わず、咲かせ放題となってしまった大石早生がびっしりと花をつけています。

同じスモモでも、セイヨウスモモに相当するプルーンは、まだ芽が出たかどうかくらいの状態です。柿もまだまだ目立ちません。

サクランボも花芽が割れて白い花弁が見えるか見えないかくらいの状態。もう少し経つと、サクランボの開花が始まり、サクランボ果樹園も白い花でいっぱいになるでしょう。その頃には、プルーンも開花し、リンゴも薄紫のガク片の色気をチラリと見せながら、そっと咲き出します。

とりあえずは、我が家の果樹園の開花状況の前半部のレポートでした。