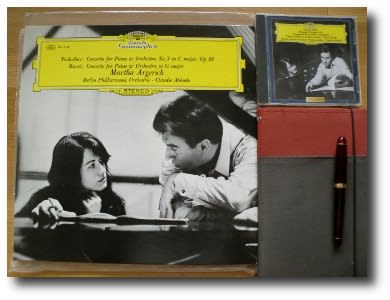

お盆過ぎにプラチナの#3776センチュリー・ブルゴーニュ万年筆を購入して以来、ほぼ一ヶ月ぶりに行きつけの文具店を探訪しました。この文具店の逍遥は、楽しみであるとともに、何かしら発見があり、有益なものです。

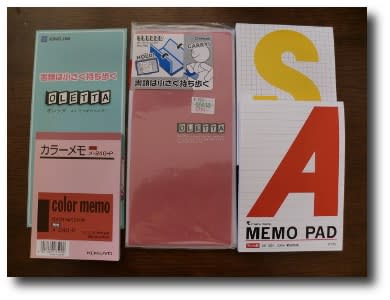

今回は、コクヨの小型(B7)・無地のカラーメモと、マルマンのA6判メモパッド(A罫及び方眼罫の2冊)、それに先日「Bun2」で着目したキングジムの「オレッタ」(*1)を購入。

コクヨのカラーメモは、ピンクの色付きですのでよく目立ち、ちょっとした伝言などに適しています。短期記憶が怪しくなってきた当方の年代には実に重要なものです。これに対し、マルマンのメモパッド(*2)の方は、大きさがほぼ葉書サイズと手頃なもので、少々まとまった内容の伝言やメモなど、様々な一過性の用途に多用しています。

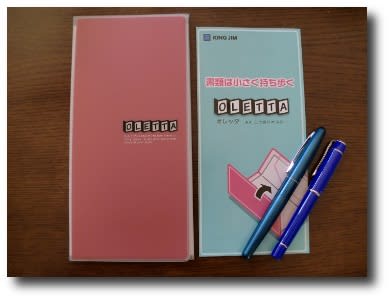

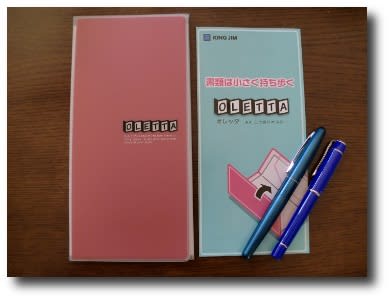

キングジムの「オレッタ」は、A4判の書類を三つ折りにして運ぶもので、ファイルごと持ち歩くのではなく、必要な部分だけをコピーしたりあるいは抜き出したりして持参するのに便利そう、と購入したものです。今までは、三つ折りにした書類を使用済の角封筒に入れて、スーツの内ポケットに入れておりましたが、あまりにビンボクサイのも格好悪いのでは、と考えたのはナイショです(^o^;)>poripori

(*1):「Bun2」第49号を読む~「電網郊外散歩道」2013年8月

(*2):マルマンのメモパッドは万年筆にも適する~「電網郊外散歩道」2013年4月

今回は、コクヨの小型(B7)・無地のカラーメモと、マルマンのA6判メモパッド(A罫及び方眼罫の2冊)、それに先日「Bun2」で着目したキングジムの「オレッタ」(*1)を購入。

コクヨのカラーメモは、ピンクの色付きですのでよく目立ち、ちょっとした伝言などに適しています。短期記憶が怪しくなってきた当方の年代には実に重要なものです。これに対し、マルマンのメモパッド(*2)の方は、大きさがほぼ葉書サイズと手頃なもので、少々まとまった内容の伝言やメモなど、様々な一過性の用途に多用しています。

キングジムの「オレッタ」は、A4判の書類を三つ折りにして運ぶもので、ファイルごと持ち歩くのではなく、必要な部分だけをコピーしたりあるいは抜き出したりして持参するのに便利そう、と購入したものです。今までは、三つ折りにした書類を使用済の角封筒に入れて、スーツの内ポケットに入れておりましたが、あまりにビンボクサイのも格好悪いのでは、と考えたのはナイショです(^o^;)>poripori

(*1):「Bun2」第49号を読む~「電網郊外散歩道」2013年8月

(*2):マルマンのメモパッドは万年筆にも適する~「電網郊外散歩道」2013年4月