先の山形弦楽四重奏団の第55回定期演奏会で、アンコールにドビュッシーの弦楽四重奏曲の第2楽章を聴きました。ずいぶん久しぶりのような気がします。

この曲は、もうずいぶん前に記事にしていたと思っていましたが、検索してみたら、なんとまだ取り上げていなかったことが判明。おやおや、うかつなことです(^o^;)>poripori

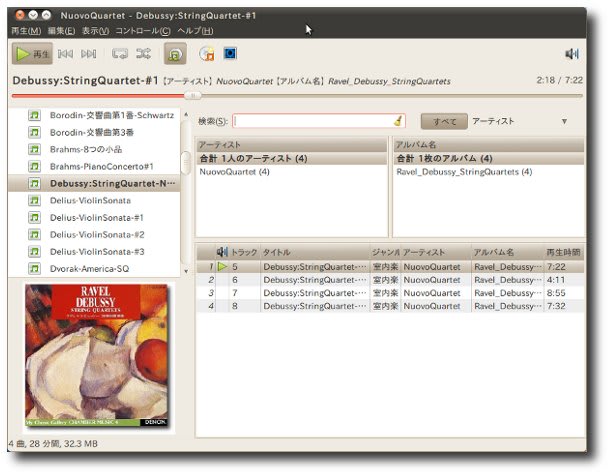

私がふだん聴いているのは、ヌオーヴォ・カルテットが演奏する1985年春のデジタル録音で、DENON の全集分売のCD(GES-9245)です。

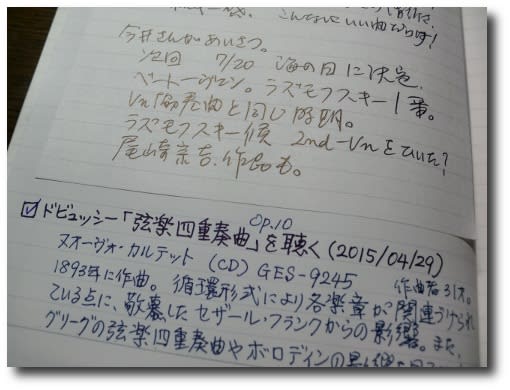

この曲は、ドビュッシーが31歳にあたる1893年に作曲され、同年の12月にパリの国民音楽協会でイザイ四重奏団によって初演されたのだそうです。若い作曲家が、伝統のジャンルに斬新な曲を発表すれば、当然のことながら賛否は割れるでしょう。伝統のジャンルに敬意を表したのか、それとも茶化したのか、作品番号などつけたことのないドビュッシーも、この曲にだけは「作品10」というテキトーな番号を付けたのだそうで、案の定、評価は分かれたようです。

第1楽章:活発に、そしてきわめて決然と。ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンと続く弦楽四重奏曲のイメージからはだいぶ遠く、斬新な響きです。むしろ、グリーグやボロディンなどの弦楽四重奏曲を連想します。

第2楽章:十分に活気をもって、そして大変リズミカルに。例の、リズミカルなピツィカートが印象的な楽章です。何度も繰り返される音型は、前の楽章の主題の変形と言ってよいのでしょうか。でも、全体としては前の楽章との対比が効果的な音楽になっています。

第3楽章:アンダンティーノ、やや表情をこめて。ゆったりと演奏されるここは、緩徐楽章に相当するところでしょう。優しい表情は、曲線主体のアールヌーヴォーの意匠を連想させます。ロマン派の伝統的な嘆き節とは異なり、湿っぽいところのない響きは、むしろ東洋的と言えるかもしれません。

第4楽章:ごく中庸に。同様に、ゆったりとした響きから、演奏はしだいに熱を帯びてきます。

発表当時の賛否が分かれたのは、時代を考えればある程度は理解できるとはいうものの、現代の耳でよく聴けば、斬新かつ明晰な名曲と言ってよいでしょう。ワタクシは、ラヴェルの弦楽四重奏曲とともに、この曲が大好き。あらためて、いい曲だなあと痛感しております。

参考までに、ヌオーヴォ・カルテットの演奏データを示します。

■ヌオーヴォ・カルテット

I=7'17" II=4'08" III=8'49" IV=7'31" total=27'25"

YouTubeで探したら、アルバン・ベルク四重奏団の演奏がありました。ヌオーヴォ・カルテットの演奏が、いわば太めの筆でたっぷりと書かれる達筆の書家のおもむきとしたら、アルバン・ベルク四重奏団の演奏は、いかにも能筆とわかる、中太の自在な速い運筆が特徴の著名な書家のおもむき。

金太郎飴のように、どこを切っても少し変形した金太郎が出てくるように、第1楽章の主題が少しずつ変形しながら全曲のあちこちに顔を出すように感じられます。そのへんの作曲家の工夫も、素人音楽愛好家には興味深いところです(^o^)/

この曲は、もうずいぶん前に記事にしていたと思っていましたが、検索してみたら、なんとまだ取り上げていなかったことが判明。おやおや、うかつなことです(^o^;)>poripori

私がふだん聴いているのは、ヌオーヴォ・カルテットが演奏する1985年春のデジタル録音で、DENON の全集分売のCD(GES-9245)です。

この曲は、ドビュッシーが31歳にあたる1893年に作曲され、同年の12月にパリの国民音楽協会でイザイ四重奏団によって初演されたのだそうです。若い作曲家が、伝統のジャンルに斬新な曲を発表すれば、当然のことながら賛否は割れるでしょう。伝統のジャンルに敬意を表したのか、それとも茶化したのか、作品番号などつけたことのないドビュッシーも、この曲にだけは「作品10」というテキトーな番号を付けたのだそうで、案の定、評価は分かれたようです。

第1楽章:活発に、そしてきわめて決然と。ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンと続く弦楽四重奏曲のイメージからはだいぶ遠く、斬新な響きです。むしろ、グリーグやボロディンなどの弦楽四重奏曲を連想します。

第2楽章:十分に活気をもって、そして大変リズミカルに。例の、リズミカルなピツィカートが印象的な楽章です。何度も繰り返される音型は、前の楽章の主題の変形と言ってよいのでしょうか。でも、全体としては前の楽章との対比が効果的な音楽になっています。

第3楽章:アンダンティーノ、やや表情をこめて。ゆったりと演奏されるここは、緩徐楽章に相当するところでしょう。優しい表情は、曲線主体のアールヌーヴォーの意匠を連想させます。ロマン派の伝統的な嘆き節とは異なり、湿っぽいところのない響きは、むしろ東洋的と言えるかもしれません。

第4楽章:ごく中庸に。同様に、ゆったりとした響きから、演奏はしだいに熱を帯びてきます。

発表当時の賛否が分かれたのは、時代を考えればある程度は理解できるとはいうものの、現代の耳でよく聴けば、斬新かつ明晰な名曲と言ってよいでしょう。ワタクシは、ラヴェルの弦楽四重奏曲とともに、この曲が大好き。あらためて、いい曲だなあと痛感しております。

参考までに、ヌオーヴォ・カルテットの演奏データを示します。

■ヌオーヴォ・カルテット

I=7'17" II=4'08" III=8'49" IV=7'31" total=27'25"

YouTubeで探したら、アルバン・ベルク四重奏団の演奏がありました。ヌオーヴォ・カルテットの演奏が、いわば太めの筆でたっぷりと書かれる達筆の書家のおもむきとしたら、アルバン・ベルク四重奏団の演奏は、いかにも能筆とわかる、中太の自在な速い運筆が特徴の著名な書家のおもむき。

金太郎飴のように、どこを切っても少し変形した金太郎が出てくるように、第1楽章の主題が少しずつ変形しながら全曲のあちこちに顔を出すように感じられます。そのへんの作曲家の工夫も、素人音楽愛好家には興味深いところです(^o^)/