本来は日曜会員なのですが、都合により土曜日に変更してもらい、山形交響楽団の第274回定期演奏会にでかけました。会場に到着したのが開演前のロビーコンサートの直前で、西濱事務局長の進行で曲目が紹介されます。

曲目はR.シュトラウスの「弦楽三重奏のための変奏曲」、平澤海里(Vn)、山中保人(Vla)、渡邊研多郎(Vc)のトリオです。演奏が始まったら、あれれ、賛美歌「主よ、みもとに近づかん」ではないか。へ〜、これがR.シュトラウスの曲だったの? と思ったらさにあらず。実は3月1日(金)夜に文翔館議場ホールで開かれる「セレナード・イン・文翔館」が映画音楽を取り上げることから、映画「タイタニック」の音楽ということで選んだ曲だったみたい(^o^)/

その後、シュトラウスの曲が演奏されました。実にしっとりしたいい曲です。CDも市販されていない、楽譜も海外から取り寄せたという曲目だそうで、素人音楽愛好家は内心で思わず「ラッキー!」と叫びましたですよ(^o^)/

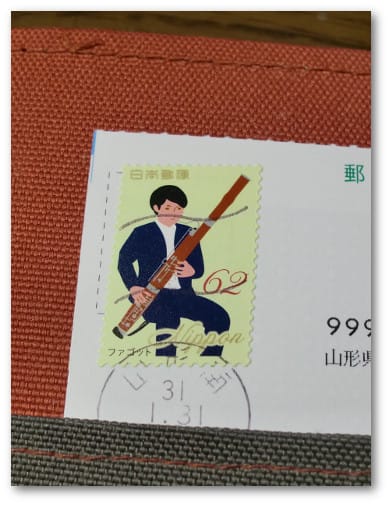

会場の山形テルサホールに入ると、最前列に少し空席がありますが、けっこうなお客様の数です。高校生らしい制服の女子の姿もちらほら見られ、たぶん吹奏楽部のオーボエ・パートの子だちなのだろうな、と想像しました。なにせ本日のプログラムには、めったに一位を出さない難関で知られるミュンヘン国際コンクールで2007年の覇者となったオーボエのラモン・オルテガ・ケロ氏が登場するのです。思わず「行きたい〜」と叫ぶのは、ミーハーとは言えないでしょう!

そのプログラムは、

- 西村 朗/桜人 ~オーケストラのための~

- R.シュトラウス/オーボエ協奏曲 ニ長調 Ob:ラモン・オルテガ・ケロ

- チャイコフスキー/交響曲 第4番 ヘ短調 作品36

指揮:ロベルト・フォレス・ヴェセス、演奏:山形交響楽団

というものです。

開演前のプレトークでは、指揮者のヴェセスさんに西濱事務局長さんがインタビューします。奥さんとお子さんと一緒に5日前から滞在している山形の印象は、寒さや雪もあるけれど、山形牛、山形豚、山形セルリーなどにお酒の美味しさが印象的だったそうで、「食と温泉の国」を堪能していただいているみたいです。ときどき片言の日本語を交えて話すヴェセスさん、チャイコフスキーについては熱を入れて話していました。ムソルグスキーやボロディン、リムスキー・コルサコフらロシア音楽の伝統を継承しつつ、豊かな旋律の魅力をクラシック音楽のスタイルで表現している、というところでしょうか。

第1曲:西村朗「桜人」ですが、これは2010年7月の第206回定期演奏会で発表された山響委嘱作品の再演です。初演のときの感想は別記事(*1)のとおりですが、今回はヴェセスさんの解釈と指揮で、和楽器の笙や篳篥(ひちりき)等を模したと思われるつんざくような高音も。不思議な音がいっぱいの現代的な曲を、親しみを持って聴くことができます。

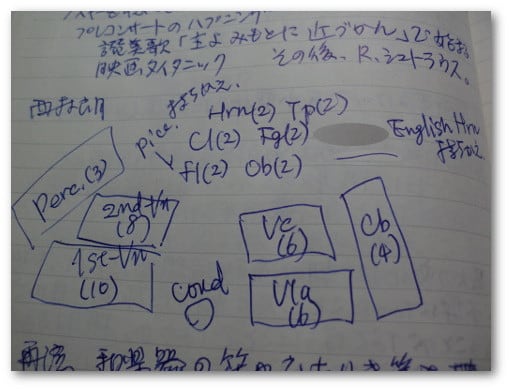

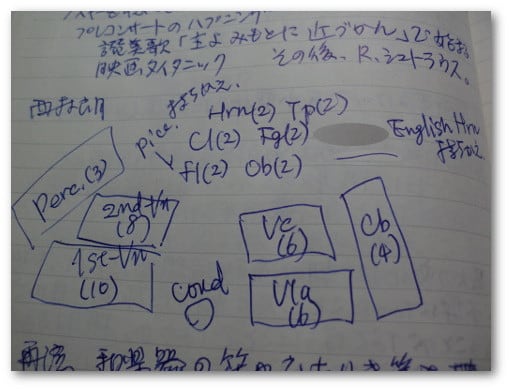

続いて、R.シュトラウスのオーボエ協奏曲。楽器編成は、8-6-4-4-2 の弦楽五部に、Fl(2:Pic.持ち替え)-Eng.Horn(1)-Cl(2)-Fg(2)-Hrn(2)というもの。ソリストのケロ氏は、黒の上下に黒のシャツ、黒い靴と黒ずくめです。そういえば髪も黒い? では演奏は:

いや〜、軽やかで柔らかくあたたかい音色のオーボエに魅了されます。柔らかな楽想には指揮棒無しでのぞむらしいヴェセスさんも実に柔らかな動きで、R.シュトラウスらしい緊密な演奏に魅了されました。

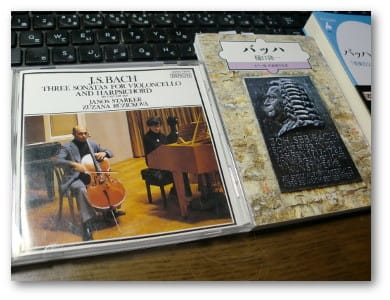

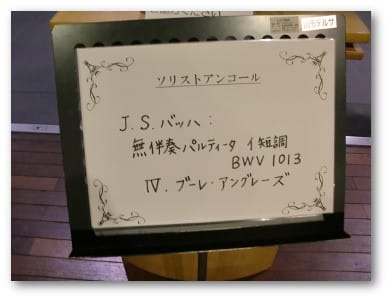

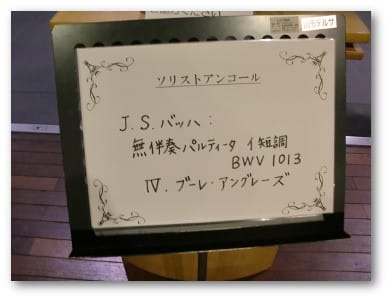

聴衆の大きな拍手に応えて、独奏者がアンコール曲を。J.S.バッハの「無伴奏パルティータ イ短調 BWV1013」より、第4曲「ブーレ・アングレーズ」。ほんとに見事なオーボエ・ソロに、ため息が出ました。

15分の休憩の後、チャイコフスキーの交響曲第4番です。10-8-6-6-4の弦楽五部に、Pic(1)-Fl(2)-Ob(2)-Cl(2)-Fg(2)-Hrn(4)-Tp(2)-Tb(3)-Tubaの管楽群、これにTimp、BsDrm、Cymb、Triのパーカッションという編成です。

第1楽章:ヴェセスさん、指揮棒を持って。冒頭から金管の迫力が実にいいですなあ。Fgがほんとにいい味です。第2楽章:指揮棒なしで。弦のピツィカートの中、ObやFgの哀愁を帯びた旋律がいいですね〜。チャイコフスキーらしさが全開です。第3楽章:弦楽セクションがみなピツィカートで通し、CDだと「まるでマンドリン・オーケストラみたい」などと斜に構えた感想を持つのですが、さすがに実演の繊細な表現を前にしては、ひたすら聴き惚れるばかり。オーボエの一節(ひとふし)でガラリと変わる様も見事ですし、再現も実に効果的。第4楽章:指揮棒を持って。金管群にシンバル等も加わり、爆発的な活気ある音楽に変わります。音楽が進み、しだいに終わりに近づいていくのが実に残念。もっと聴いていたいと思わせる、Fantastic! なチャイコフスキーでした。

今回も、山形Qの定期でもお会いした関西からのお客様に再びお会いでき、山響事務局に代わりまして感謝を申し上げた次第。たぶん、日曜の演奏会でも、多数のお客様を魅了したことでしょう。パンフレットに挿入されたたくさんのチラシを見ても、山響の団員の皆様が様々な形で当地の音楽活動を支えてくれていることを感じます。ありがたいことです。

(*1):

山響第206回定期演奏会で西村朗、ラヴェル、シューマンを聴く〜「電網郊外散歩道」2010年7月