昨晩は、山形市にある旧県庁・文翔館に隣接の旧県会議事堂を利用した議場ホールで、安部敦子(Vn)+ヤン・ホラーク(Pf)によるヴァイオリン・リサイタルを聴きました。安部敦子さん(*)は、ヴァイオリンと弓を持ち、サーモンピンクのドレスで登場。ヤン・ホラークさんはメガネをかけたジェントルマンです。

最初に、ヴィターリの「シャコンヌ」から。会場の雰囲気とよくマッチして、一瞬、大正時代に迷い込んだような気分になります。演奏後の安部さんのトークが楽しくわかりやすい。一箇所音を外しちゃって、と聴衆に謝りながら、バロック時代の曲ですが現代ヴァイオリンの技巧をふんだんに盛り込んだ編曲がなされています、との解説に、なるほどと頷けます。

続いてモーツァルトのヴァイオリン・ソナタ変ロ長調KV.378。作曲者23歳の時の作品だそうで、恋人に裏切られ、大司教と仲違いし、就職運動のためパリに赴きますが果たせず、失意のうちに帰郷した時期の音楽だとのこと。美しさの中に悲しみや失意を忍ばせた音楽です、という解説がとてもわかりやすく、安部さんのヴァイオリン演奏もしだいに調子が上がってくるのがわかります。第2楽章の冒頭でピアノと対話するヴァイオリンが、ため息のように聞こえます。ヴィターリの「シャコンヌ」ではヴァイオリンの技巧的な側面に注目していて気づきませんでしたが、モーツァルトのソナタでヤン・ホラークさんのピアノの素晴らしさに気づきました。素晴らしいモーツァルトです!

15分の休憩のあと、後半のプログラムはモーツァルトのホ短調のヴァイオリン・ソナタ(KV.304)から。こちらの解説は、モーツァルトが思わず本音をもらしてしまった曲ではないか、とのこと。二つの楽章しかありませんが、ヤン・ホラークさんのピアノの深い呼吸とヴァイオリンの嘆きが呼応しあい、素晴らしい演奏。

そしてプログラム最後のブラームス。今年で四回目を迎えるこのリサイタル、最初の年はフランク、次の年からブラームスのソナタを3番、2番、ときて今年は第1番。安部さんのトークは、ウィーン留学時代に老婦人にブラームスの思い出を聞いた話。湖を通り過ぎる驟雨を、湖畔のブラームスがじっと受けていた様子を語ります。そうですね、ブラームスは明治の日本の外交官と接触(*2)しているのですから、高齢の方なら生前のブラームスを見て知っていることもありうるのでしょう。

第2楽章の深々としたピアノの響きに、ああブラームスの音だな、と感じます。古典に明け暮れていた留学時代の四年目、初めて好きな曲をひいていいよ、と許された安部敦子さんが、取り上げたのがこのブラームスの「雨の歌」だったそうな。卒業試験もこの曲で受けたそうで、たいへん熱気ある演奏でした。

アンコールは、ブラームスのハンガリー舞曲から第5番とクライスラーの「愛の喜び」。「ゲミュートリッヒにトーク&クラシック」という副題のとおり、すてきな素敵な演奏会でした。次回もぜひ参加したいと思いました。

(*):

安部敦子さんのプロフィール紹介記事

(*2):

ブラームスが日本の音楽を研究したきっかけ

(*3):

ブラームスのヴァイオリン・ソナタ第1番「雨の歌」を聞く~過日の私の記事

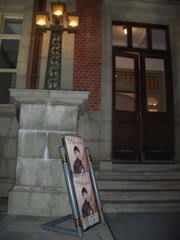

写真は、議場ホールの入口と開演前のステージのようすです。