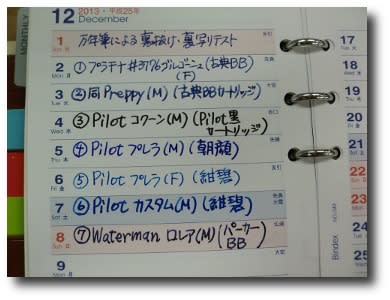

今年は、備忘録ノートとして、ツバメノートのA5判A罫(50枚)を、計5冊使いました。今までの実績からみると、総ページ数は同じくらいですが、冊数はやはり多すぎると感じます。年間にできれば三冊以内に抑えたい。幸いに、プラチナの古典ブルーブラックインクをメインに使うようになり、滲みや裏抜けの心配はありませんので、ごく薄くて80枚でも厚さを感じない澪ペーパーを用いた「キャンパスハイグレード澪」を、再び(*1)使ってみようと思い立ちました。

ふつうのキャンパスノートは、表紙デザインが新しくなっていますが、ドット入り罫線のノートは特に、どうも紙質が微妙に薄くなったような気がして今ひとつ感心しません(*2)。1冊250円という単価が高いか安いかは利用者の価値観によるでしょうが、舶来の有名ブランドのノートよりも紙質はずっと良いはず。過去の利用実績を思い出してみても、無線綴じの強度には注文がつきました(*3)が、書きやすさは高評価だった(*4)記憶があります。

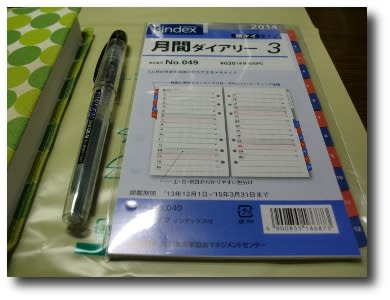

インフルエンザの予防接種のついでに、行きつけの文具店に立ち寄り、さっそく10冊をまとめて注文してきました。さらについでに、三菱鉛筆のゲルインクタイプのボールペンを試してみたいと思い、「シグノ」ブルーブラックの太字と青の0.7mmの2本を購入。ノート類は、数年間保存しても傷むような性質のものではありませんので、消費税導入を前にまとめ買いをして、ふんだんに使うようにしたいと思います(^o^)/

(*1):備忘録ノートをA5判にして変わったこと~「電網郊外散歩道」2010年4月

(*2):コクヨのドット入り罫線キャンパスノートは紙が薄くなったのか、裏写りする~「電網郊外散歩道」2013年2月

(*3):コクヨのCampusハイグレードノートの製本について~「電網郊外散歩道」2010年4月

(*4):手近にあるノートを集めてみたら~「電網郊外散歩道」2011年10月

ふつうのキャンパスノートは、表紙デザインが新しくなっていますが、ドット入り罫線のノートは特に、どうも紙質が微妙に薄くなったような気がして今ひとつ感心しません(*2)。1冊250円という単価が高いか安いかは利用者の価値観によるでしょうが、舶来の有名ブランドのノートよりも紙質はずっと良いはず。過去の利用実績を思い出してみても、無線綴じの強度には注文がつきました(*3)が、書きやすさは高評価だった(*4)記憶があります。

インフルエンザの予防接種のついでに、行きつけの文具店に立ち寄り、さっそく10冊をまとめて注文してきました。さらについでに、三菱鉛筆のゲルインクタイプのボールペンを試してみたいと思い、「シグノ」ブルーブラックの太字と青の0.7mmの2本を購入。ノート類は、数年間保存しても傷むような性質のものではありませんので、消費税導入を前にまとめ買いをして、ふんだんに使うようにしたいと思います(^o^)/

(*1):備忘録ノートをA5判にして変わったこと~「電網郊外散歩道」2010年4月

(*2):コクヨのドット入り罫線キャンパスノートは紙が薄くなったのか、裏写りする~「電網郊外散歩道」2013年2月

(*3):コクヨのCampusハイグレードノートの製本について~「電網郊外散歩道」2010年4月

(*4):手近にあるノートを集めてみたら~「電網郊外散歩道」2011年10月