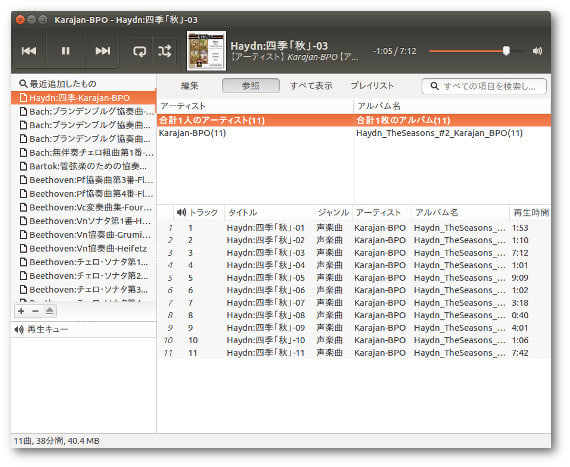

先日、秋の音楽を取り上げた際に、ハイドンのオラトリオ「四季」から「秋」を聴いて、あらためていい曲だな〜と感じました。カラヤン指揮ベルリン・フィル、ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団による1972年の録音です。「秋」は次の11曲から成っています。

通勤の音楽として聴くときも、レチタティーフもはっきり聞こえますし、合唱は迫力も楽しさも充分に聞き取ることができます。アリアやレチタティーフのバックに奏でられるオーケストラの音楽が、またいいのですね〜。狩人の合唱では、「お約束」どおりホルンが活躍しますし、突然の銃声のようなびっくり効果もハイドンらしいユーモアです。「ばんざい、ぶどう酒だ」の合唱は、酔っ払って「ヒック」としゃっくりをしているような表現が、おもしろいリズムの効果を出しており、ハイドン先生だけでなく、たぶんカラヤンも、身近な酔っぱらいをモデルに強調したな(^o^)、と笑ってしまいます。

YouTube には、いろいろな演奏があるようです。たまたま出会ったものですが、このバスはすごい。

Haydn Die Jahreszeiten The Seasons Kuijken, Laki, H Wildhaber, P Lika - 3 The Autumn Der Herbst

収穫を祝うお祭り騒ぎは、どうも洋の東西を問わないようです。当地でも、昔は稲刈りといえば田植えとともに一大行事でした。今はコンバインという機械であっという間に終わってしまいますが、機械化される前は他所に嫁いだ叔母さんが応援にやって来たり、多くの人出を要するもので、昔はそれなりに賑やかでした。「刈り上げ」と称する収穫後の家々の祭りはけっこう賑やかなもので、お酒とごちそうを出してふるまい、大いに盛り上がったものでした。たぶん、当時の収穫後の喜びというのは、これで一年間食いっぱぐれずにすむという安心感と一体のものではなかったかと思います。

(*1):ハイドンのオラトリオ「四季」から「春」を聴く〜「電網郊外散歩道」2016年3月

(*2):ハイドンのオラトリオ「四季」から「夏」を聴く〜「電網郊外散歩道」2015年7月

- 序奏

- レチタティーフ:「はじめ、春が」

- 三重唱と合唱:「こんなに自然は、勤労に報いてくれた」

- レチタティーフ:「ごらんなさい、あそこの榛(ハシバミ)の茂みのほうへ」

- 二重唱:「町から来た美しい人、こちらにおいで」

- レチタティーフ:「いま、裸に剥かれた畑に」

- アリア:「広い草原を見渡してごらん!」

- レチタティーフ:「ここで、野兎をねぐらから」

- 田園の人々と狩人の合唱:「聞け、この大きなあわめきを」

- レチタティーフ:「ぶどうの樹には、いま」

- 合唱:「ばんざい、ぶどう酒だ」

通勤の音楽として聴くときも、レチタティーフもはっきり聞こえますし、合唱は迫力も楽しさも充分に聞き取ることができます。アリアやレチタティーフのバックに奏でられるオーケストラの音楽が、またいいのですね〜。狩人の合唱では、「お約束」どおりホルンが活躍しますし、突然の銃声のようなびっくり効果もハイドンらしいユーモアです。「ばんざい、ぶどう酒だ」の合唱は、酔っ払って「ヒック」としゃっくりをしているような表現が、おもしろいリズムの効果を出しており、ハイドン先生だけでなく、たぶんカラヤンも、身近な酔っぱらいをモデルに強調したな(^o^)、と笑ってしまいます。

YouTube には、いろいろな演奏があるようです。たまたま出会ったものですが、このバスはすごい。

Haydn Die Jahreszeiten The Seasons Kuijken, Laki, H Wildhaber, P Lika - 3 The Autumn Der Herbst

収穫を祝うお祭り騒ぎは、どうも洋の東西を問わないようです。当地でも、昔は稲刈りといえば田植えとともに一大行事でした。今はコンバインという機械であっという間に終わってしまいますが、機械化される前は他所に嫁いだ叔母さんが応援にやって来たり、多くの人出を要するもので、昔はそれなりに賑やかでした。「刈り上げ」と称する収穫後の家々の祭りはけっこう賑やかなもので、お酒とごちそうを出してふるまい、大いに盛り上がったものでした。たぶん、当時の収穫後の喜びというのは、これで一年間食いっぱぐれずにすむという安心感と一体のものではなかったかと思います。

(*1):ハイドンのオラトリオ「四季」から「春」を聴く〜「電網郊外散歩道」2016年3月

(*2):ハイドンのオラトリオ「四季」から「夏」を聴く〜「電網郊外散歩道」2015年7月