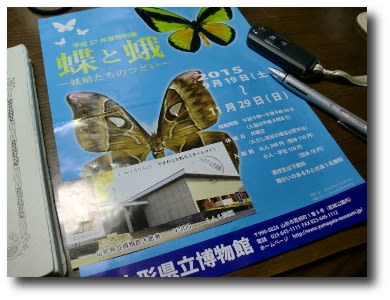

過日、おでかけの際に山形市の山形県立博物館に行き、ちょうど開催されていた特別展「蝶と蛾~妖精たちのつどい」を観てきました。「大のオトナがわざわざチョウチョを見にいくなんて」と笑われそうですが、たしかに大のオトナでも思わず見入ってしまうような多彩さ、豊かさがありました。

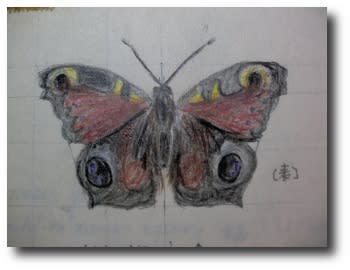

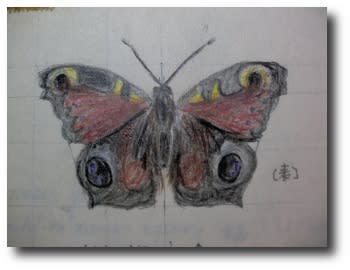

そういえば、昔、まだ中学生の頃に、一学年下の後輩が捕まえてきた美しい蝶をスケッチしたことを思い出しました。図鑑で調べたら、クジャクチョウというのだとわかり、不思議な美しさにうたれたことを、50年後の今も記憶しています。

久しぶりに思いだして、中学生の頃のチョウのスケッチを探し出しました。14歳か15歳くらいのスケッチは拙劣で不正確ですが、大きな特徴はつかんでいるようです。

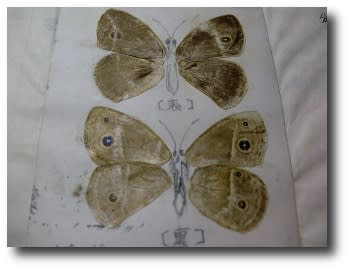

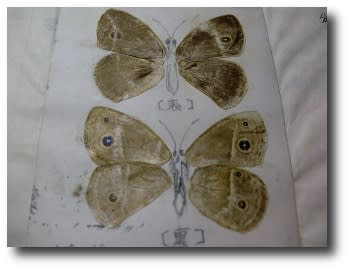

こちらはスケッチではなく、鱗粉を転写したもののようです。

うーむ、子どもの頃の新鮮な感覚を思い出しながら、自然の精妙さ、美しさに触れることができました。「蝶と蛾」展、静かな良い時間でした。

そういえば、昔、まだ中学生の頃に、一学年下の後輩が捕まえてきた美しい蝶をスケッチしたことを思い出しました。図鑑で調べたら、クジャクチョウというのだとわかり、不思議な美しさにうたれたことを、50年後の今も記憶しています。

久しぶりに思いだして、中学生の頃のチョウのスケッチを探し出しました。14歳か15歳くらいのスケッチは拙劣で不正確ですが、大きな特徴はつかんでいるようです。

こちらはスケッチではなく、鱗粉を転写したもののようです。

うーむ、子どもの頃の新鮮な感覚を思い出しながら、自然の精妙さ、美しさに触れることができました。「蝶と蛾」展、静かな良い時間でした。