雨模様の予報にも関わらず、午前中はまずまずのお天気でしたので、スモモの「フームサ」の収穫をしました。野鳥に狙われる前に、急いで収穫しましたが、けっこう色づいて、数日おけばちょうど良いくらいになっていました。ついでに、酸味は少なく甘い系統の「サニーハート」のもぎ残しを収穫。こちらは完熟に近く、しぼって氷を入れてジュースにできるほどです。今年も両方をご近所にあちこちおすそ分けをして喜ばれました。

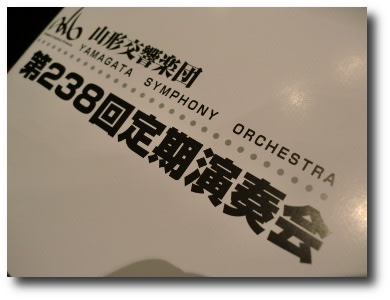

午後からは、山響7月定期、正式に言えば山形交響楽団第238回定期演奏会に出かけました。今回のテーマは「近代への梯(かけはし)」というもので、いささかひねったプログラムになっています。

【曲目】

ワーグナー/ジークフリート牧歌 WWV103

リスト/ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長調 S.124

バルトーク/ルーマニア民族舞曲

ストラヴィンスキー/バレエ音楽「カルタ遊び」

指揮:ミハウ・ドヴォジンスキ、ピアノ:後藤正孝

山形交響楽団

指揮のミハウ・ドヴォジンスキさんは、2009年の「ルトスワフスキ、エルガーのエニグマ変奏曲、シベリウスの交響曲第2番」という3曲のプログラムを聴いたのが最初で、昨年の12月には「ドヴォルザークの交響的変奏曲、マルティヌーのチェロ協奏曲第1番(Vc:遠藤真理)、ショスタコーヴィチの交響曲第9番」というプログラムで聴いていますので、今回で三度目ということになります。いずれの回も、比較的知名度の高い曲を中心にしながら、おや?と思わせる曲を加えたプログラムになっており、なかなか聴き応えのある演奏会になると期待できます。

そのドヴォジンスキさんのプレコンサート・トークは通訳つきで、本日の曲目の簡単な説明をしてくれました。

1曲目:「ジークフリート牧歌」は、オリジナルは小編成なのだけれど、今回はオーケストラのフル編成で演奏すること、2曲目のリスト「ピアノ協奏曲第1番」は、ピアノ・パートがリスト自身の演奏を想定しているため、そうとう難しい(challengeable)のだけれど、本日のソリストの後藤さんは素晴らしいピアニストなので、お楽しみに。休憩の後の3曲目:バルトークの「ルーマニア民族舞曲」は、もともとピアノのために書かれた曲を、弦楽合奏用に編曲したもの。最後のストラヴィンスキーの曲は、彼の他の曲ほど知られていませんが、新古典主義的な佳曲です。大きく3つの部分に分かれますが、3部とも始まりが全奏なのでわかりやすいです。カルタと言ってもトランプのことで、メインの登場人物はジョーカーだとのことでした。

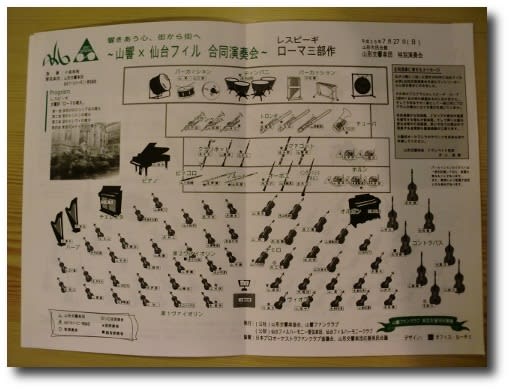

さて、楽員の皆さんがステージに登場します。昨年と同様に、夏らしく上着なしのスタイルです。コンサートマスターは、犬伏亜里さん。ワーグナー「ジークフリート牧歌」の楽器編成と配置は、ステージ左から第1ヴァイオリン(8)、第2ヴァイオリン(7)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、コントラバス(3)の弦楽セクションの後方に、フルート(1)、オーボエ(1)、その奥にクラリネット(2)、ファゴット(1)、最奥部にホルン(2)、トランペット(1)となっています。

きわめて静かな、優しい響き。うーん、こんな音楽を階段の下で演奏してもらった悪漢ワーグナーの奥さんは、思わず下心を疑った…いやいや、喜んだことでせう(^o^)/

続いてリストのピアノ協奏曲第1番。楽器編成は、8-7-5-5-3の弦楽セクションに、Pic(1), Fl(2), Ob(2), Cl(2), Fg(2), Hrn(2), Tp(2), Tb(2), BassTb(1), Perc, Timp となります。

オーケストラの短い導入に続く後藤正孝さんのピアノ、それに応える川上さんのクラリネットや1stVnの第1プルトなど、実に息があって素晴らしい音で、思わず引き込まれます。続く全奏の迫力!ティンパニもバス・トロンボーンも、全体としてグッドバランスの中でけっこう目立って、役得ですね~(^o^)/

第2楽章のピアノソロ、オーケストラがじっと耳を傾けます。音域をいっぱいに取りながら、しかもロマンティックに。リストの曲らしく、劇的に変化して行きます。CDを聴いているときは、映画「のだめカンタービレ」の解説の声を連想しそうになる場面ですが、このときはさすがにそういう連想は出ませんでした(^o^;)>poripori

第3楽章、トライアングルの出番が面白いです。そして第4楽章、よくまあ指が回ること!と驚き呆れてしまうようなソリストの縦横無尽の活躍、そしてオーケストラの熱演にシンバルが派手に響きを添えて、ヴィルトゥオーゾ型協奏曲を聴く面白さを充分に堪能しました。

鳴り止まぬ聴衆の拍手に応えて、アンコールは、ショパンのエチュード「別れの曲」。この曲は、テレビドラマのバックなどに安直に用いられることが多く、甘ったるい演奏はあまり好きではないのですが、後藤さんのテンポはやや速めで、感傷に溺れない、よくコントロールされた演奏です。しばらくぶりにこの曲を「いい曲だな~」と思いました。

ここで、15分の休憩です。

バルトークの「ルーマニア民族舞曲」は、弦楽合奏で。8-7-5-5-3 の弦楽セクションがステージ上に並びます。第1曲「棒踊り」から第6曲「速い踊り」まで、コンサートマスターの犬伏さんの独奏をまじえながら。ハハア、このプログラム中で、弦楽セクションの優秀性を見せたかったんだな、と思わず勘ぐってしまうほど、見事な演奏でした。

最後は、ストラヴィンスキーの「カルタ遊び」。あれ、チェロが一本増えているのかな? バルトークでは気づきませんでした。8-7-5-6-3 という弦楽セクションに加え、Fl(2),Ob(2),Cl(2),Fg(2),Hrn(4),Tp(2),Tb(2),BassTb(1),Tuba(1),Timpという楽器編成です。Flのうち1人はピッコロ持ち替え、Obも1人がイングリッシュホルン持ち替えになります。

この曲は、生演奏はもちろん、CDでも初めてです。Fgが活躍し、管楽器が複雑な動きをします。ディズニー映画「不思議の国のアリス」のトランプの兵士たちの大騒ぎみたいなものでしょうか。ジャズ風なテイストのところもあり、斎藤真美さんのイングリッシュホルンが、魅力的な音を響かせます。全体としては、知的な遊びというか、なかなか忙しそうな曲であるなあ。チューバの巨大なミュートを、初めて見ました。一瞬しか使わなかったけれど(^o^)/

こういうのは、CDではわかりません。曲全体として、室内アンサンブルのテイストが濃厚で、一般受けするようなタイプの曲ではないのかもしれませんが、珍しいプログラムを飾る曲目を、おもしろく聴きました。

そうそう、山響の新しいCDが発売されていましたので、購入して来ました。今年のニューイヤーコンサート「オペラ序曲・間奏曲集」です。楽しみに聴きましょう。