恋敵シヴァープリンに無理やり嫁がされようとしている恋人を救うべく、ピョートル・アンドレーエヴィチ・グリニョーフと忠実な従者サヴェーリエフはプガチョフの率いる反乱軍が占拠する村に近づきますが、あいにく農民の見張りに見つかり、サヴェーリエフが捕まってしまいます。仕方がないので戻って自分も捕らえられ、プガチョフの前に連れて行かれます。プガチョフはすぐに二人とわかりますが、なぜオレンブルグから戻ってきたのかと問いただします。人払いをしてもらい、ベロゴールスク要塞にシヴァープリンによって捕えられ結婚を無理強いされている孤児の娘を救出するためだと答えます。彼女は許嫁なんだ、と説明した途端にプガチョフは機嫌よく友人扱いに変え、結婚を祝おうと言い出します。

翌朝、青年はプガチョフと一緒のソリに乗り、親しく率直な話をしながらベロゴールスク要塞に向かいます。要塞に到着すると、シヴァープリンは卑怯にも娘が実は司令官ミローノフ大尉の娘だと暴露しますが、プガチョフは青年の率直な言葉に感銘を受け、二人と従者を解放します。

おとぎ話ならば、ここでめでたしめでたしとなるところですが、話はそう簡単には終わりません。二人と従者がオレンブルクに向かう途中で「プガチョフの寵臣とその奥方」とされて捕まりますが、このときは部隊の指揮官である少佐が、以前ビリヤードを指導すると称して金を巻き上げたズーリンであったために、なんとか苦境を脱することができそうになります。ところが、そこに届いたのがピョートルを逮捕しカザンの審査委員会に送るように、という命令書でした。

プガチョフの乱は制圧されていましたが、「プガチョフと親しい」という疑いは簡単には晴れず、しかも裏切者のシヴァープリンが死なばもろともとばかりに、ピョートルを訴えているのです。審査会では、愛するマリアとのつながりと恋敵シヴァープリンの恨みを説明すればよいのですが、恋人をそんな場所に立たせることはしたくないと証言を拒み、有罪となってしまいます。

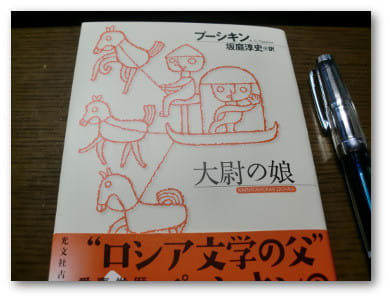

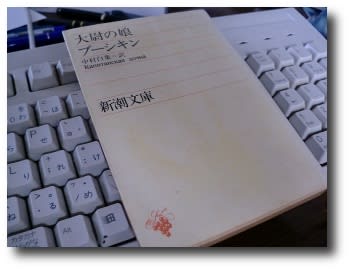

このあとの展開は実際に読んでのお楽しみということで割愛しますが、文豪プーシキンの力を実感させるもので、恋人マリアが守られるだけの弱い女性ではないことが示され、まさに古典的名作の名に恥じないおもしろさです。

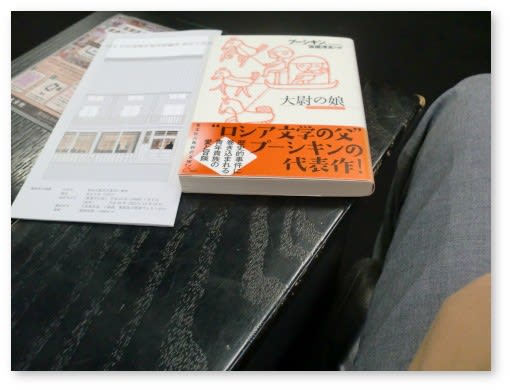

プーシキン自身も、ロシアの専制政治や農奴制を批判したために、母方の領地に蟄居を命じられるなどの圧迫を受けていますが、プガチョフの乱に関心をいだき「プガチョフ史」を書き上げると共に、この小説「大尉の娘」を発表しています。反乱の首魁プガチョフを人間くさい姿で描き出した「プガチョフ史」は帝政首脳部からは睨まれますが、「プガチョフ反乱史」と名を変えることで発表を許されます。ところが、プーシキン自身は妻とフランス人士官のロマンスの噂というスキャンダルに巻き込まれ、決闘により命を落としていまいます。このあたりはどうも仕組まれたもののように感じられるところで、これが昔も今もあまり変わらないロシアの権力の現実なのだろうなと思ってしまいます。

◯

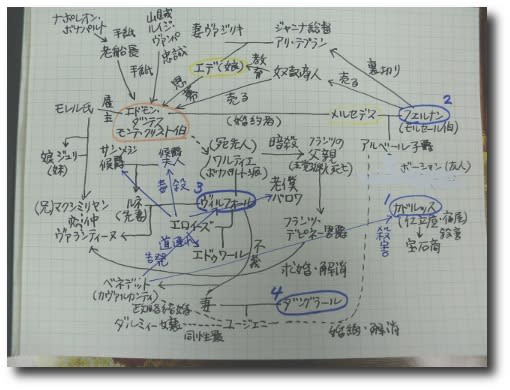

ロシア文学の場合、人物名にとまどうことが多いのですが、要するに愛称と本名、女性名と男性名の使い分け等が混じっていることから、同一人物でも様々な呼び方がなされることが多い、というのが実際のようです。例えば、主人公のピョートル・アンドレーエヴィチ・グリニョーフは、最初は愛称ペトルーシャで呼ばれ、本名ピョートルで呼ばれるのはあらたまったときか、悪いことが起こる前触れのことが多い、という具合。ヒロインのマリアは、ベロゴールスク要塞の司令官であるイヴァン・クジミーチ・ミローノフ大尉の娘ですが、愛称はマーシャ、正式名はマリア・イヴァーノヴナ・ミローノヴァとなります。イヴァン→イヴァノーヴナ、ミローノフ→ミロノーヴァと語尾がア行に変わるのが女性名の特徴のようです。ミローノフ家のイヴァンの娘マリア、というところでしょうか。このへんの名前のルールも、トルストイやツルゲーネフ等のロシア文学に親しむうちに覚えた知識ですが、日本の戦国時代の武将の名前も官職名あり諱ありで一筋縄ではいかないのと同じなのかもしれません。

【追記】

裏表紙カバーを見たら、1975(昭和50)年の新潮文庫が200円、2019年の光文社古典新訳文庫が920円+税とありました。44年でおよそ5倍になっていることがわかります。文庫本も高くなったなあと実感します。

翌朝、青年はプガチョフと一緒のソリに乗り、親しく率直な話をしながらベロゴールスク要塞に向かいます。要塞に到着すると、シヴァープリンは卑怯にも娘が実は司令官ミローノフ大尉の娘だと暴露しますが、プガチョフは青年の率直な言葉に感銘を受け、二人と従者を解放します。

おとぎ話ならば、ここでめでたしめでたしとなるところですが、話はそう簡単には終わりません。二人と従者がオレンブルクに向かう途中で「プガチョフの寵臣とその奥方」とされて捕まりますが、このときは部隊の指揮官である少佐が、以前ビリヤードを指導すると称して金を巻き上げたズーリンであったために、なんとか苦境を脱することができそうになります。ところが、そこに届いたのがピョートルを逮捕しカザンの審査委員会に送るように、という命令書でした。

プガチョフの乱は制圧されていましたが、「プガチョフと親しい」という疑いは簡単には晴れず、しかも裏切者のシヴァープリンが死なばもろともとばかりに、ピョートルを訴えているのです。審査会では、愛するマリアとのつながりと恋敵シヴァープリンの恨みを説明すればよいのですが、恋人をそんな場所に立たせることはしたくないと証言を拒み、有罪となってしまいます。

このあとの展開は実際に読んでのお楽しみということで割愛しますが、文豪プーシキンの力を実感させるもので、恋人マリアが守られるだけの弱い女性ではないことが示され、まさに古典的名作の名に恥じないおもしろさです。

プーシキン自身も、ロシアの専制政治や農奴制を批判したために、母方の領地に蟄居を命じられるなどの圧迫を受けていますが、プガチョフの乱に関心をいだき「プガチョフ史」を書き上げると共に、この小説「大尉の娘」を発表しています。反乱の首魁プガチョフを人間くさい姿で描き出した「プガチョフ史」は帝政首脳部からは睨まれますが、「プガチョフ反乱史」と名を変えることで発表を許されます。ところが、プーシキン自身は妻とフランス人士官のロマンスの噂というスキャンダルに巻き込まれ、決闘により命を落としていまいます。このあたりはどうも仕組まれたもののように感じられるところで、これが昔も今もあまり変わらないロシアの権力の現実なのだろうなと思ってしまいます。

◯

ロシア文学の場合、人物名にとまどうことが多いのですが、要するに愛称と本名、女性名と男性名の使い分け等が混じっていることから、同一人物でも様々な呼び方がなされることが多い、というのが実際のようです。例えば、主人公のピョートル・アンドレーエヴィチ・グリニョーフは、最初は愛称ペトルーシャで呼ばれ、本名ピョートルで呼ばれるのはあらたまったときか、悪いことが起こる前触れのことが多い、という具合。ヒロインのマリアは、ベロゴールスク要塞の司令官であるイヴァン・クジミーチ・ミローノフ大尉の娘ですが、愛称はマーシャ、正式名はマリア・イヴァーノヴナ・ミローノヴァとなります。イヴァン→イヴァノーヴナ、ミローノフ→ミロノーヴァと語尾がア行に変わるのが女性名の特徴のようです。ミローノフ家のイヴァンの娘マリア、というところでしょうか。このへんの名前のルールも、トルストイやツルゲーネフ等のロシア文学に親しむうちに覚えた知識ですが、日本の戦国時代の武将の名前も官職名あり諱ありで一筋縄ではいかないのと同じなのかもしれません。

【追記】

裏表紙カバーを見たら、1975(昭和50)年の新潮文庫が200円、2019年の光文社古典新訳文庫が920円+税とありました。44年でおよそ5倍になっていることがわかります。文庫本も高くなったなあと実感します。