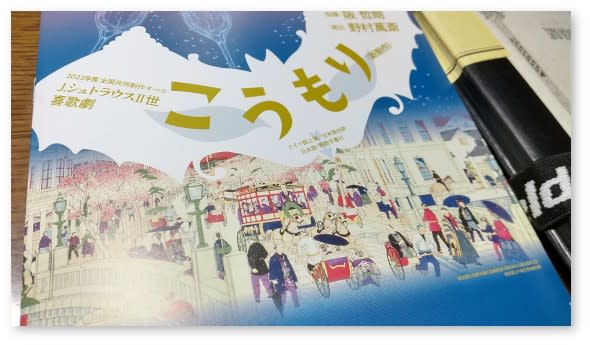

TO出版から本年12月に刊行された単行本で、香月美夜著『本好きの下剋上』第5部「女神の化身XII」を読みました。長く続く本シリーズの最終巻で、WEB版ではすでに完結しているわけですが、話の流れをかなり加筆して補っており、主人公視点からだけではなく周辺人物から見た描き方もあって、かなり重層的な物語になっています。

前巻では女神の意地悪で神々の力が過剰になってしまい、使い切ってしまわないとローゼマインに生命の危険が生じるという状況で終わっていました。他者の命を奪うなと命じた割にはひどい扱いだと憤慨するのは私だけではないはず(^o^)/ フェルディナンドも同じなのですが、とにかくローゼマインに目覚めてもらわないといけない。奥の手も使ってなんとか目がさめたローゼマインの「ボヘッーっ」とした様子は、「あ、やっぱり」(^o^)/

新たにツェントとなったエグランティーヌは厳しさも備えてきましたし、旧王族には理解が不十分な者もいるけれど、おおむね事態は順調に推移しているようです。でも、未成年の新領主に仕えることになる旧アーレンスバッハ、こんどはアレクサンドリアとなる大領地の貴族たちには、面従腹背、面白く思わない者もいることでしょう。それらをあぶり出し、平定・粛清しておくためには、ローゼマインがいてもらっては困る。それで考えられたのが「ローゼマイン、エーレンフェストへ里帰り」作戦。平民の家族や商人・職人、神殿の灰色神官たちの引っ越しも手配しなければいけませんし、養父母や貴族の父母、お世話になった人たちへ別れの挨拶もしなければいけません。ブリュンヒルデは「また領主会議で会いましょう」でいいけれど、高齢のリヒャルダはこれが最後になるかもしれません。ローゼマインはきっとわかっていないけれど、リヒャルダにはそれがわかっている(T-T)

ハルトムートらがたぶん活躍した後の新領地アレクサンドリアでは、新しい領主のスゴさに対して平民たちの人気は抜群に高いものがあり、お魚献上競争が起こるほどなのですから、ルッツたちグーテンベルグは到着してすぐに新領主の自慢を聞かされて、自重しなくなったローゼマインに少々ビビっていたことでしょう。でも、フェルディナンドに隠し通路を作ってもらい、家族に「ただいま!」と挨拶して迎え入れられたのは何よりのことでした。ルッツなどは、ローゼマインとフェルディナンドのかなり甘〜いムードに食傷したのかもしれませんが、仕方がありません。なにせ、もとがマインなのですから(^o^)/

ライトノベルというのをはじめて読んだのが、この『本好きの下剋上』でした。「なろう系」ライトノベルと一概にいうことは出来ないと感じましたし、著者の一貫した姿勢、教養と見識を感じる作品だったと思います。孫たちもファンだったらしく、LINEを通じて古希のジイサンと中高生の孫たちが同じ作品に夢中になれるという稀な状況を作ってくれた著者と出版社に、感謝したいと思います。

前巻では女神の意地悪で神々の力が過剰になってしまい、使い切ってしまわないとローゼマインに生命の危険が生じるという状況で終わっていました。他者の命を奪うなと命じた割にはひどい扱いだと憤慨するのは私だけではないはず(^o^)/ フェルディナンドも同じなのですが、とにかくローゼマインに目覚めてもらわないといけない。奥の手も使ってなんとか目がさめたローゼマインの「ボヘッーっ」とした様子は、「あ、やっぱり」(^o^)/

新たにツェントとなったエグランティーヌは厳しさも備えてきましたし、旧王族には理解が不十分な者もいるけれど、おおむね事態は順調に推移しているようです。でも、未成年の新領主に仕えることになる旧アーレンスバッハ、こんどはアレクサンドリアとなる大領地の貴族たちには、面従腹背、面白く思わない者もいることでしょう。それらをあぶり出し、平定・粛清しておくためには、ローゼマインがいてもらっては困る。それで考えられたのが「ローゼマイン、エーレンフェストへ里帰り」作戦。平民の家族や商人・職人、神殿の灰色神官たちの引っ越しも手配しなければいけませんし、養父母や貴族の父母、お世話になった人たちへ別れの挨拶もしなければいけません。ブリュンヒルデは「また領主会議で会いましょう」でいいけれど、高齢のリヒャルダはこれが最後になるかもしれません。ローゼマインはきっとわかっていないけれど、リヒャルダにはそれがわかっている(T-T)

ハルトムートらがたぶん活躍した後の新領地アレクサンドリアでは、新しい領主のスゴさに対して平民たちの人気は抜群に高いものがあり、お魚献上競争が起こるほどなのですから、ルッツたちグーテンベルグは到着してすぐに新領主の自慢を聞かされて、自重しなくなったローゼマインに少々ビビっていたことでしょう。でも、フェルディナンドに隠し通路を作ってもらい、家族に「ただいま!」と挨拶して迎え入れられたのは何よりのことでした。ルッツなどは、ローゼマインとフェルディナンドのかなり甘〜いムードに食傷したのかもしれませんが、仕方がありません。なにせ、もとがマインなのですから(^o^)/

ライトノベルというのをはじめて読んだのが、この『本好きの下剋上』でした。「なろう系」ライトノベルと一概にいうことは出来ないと感じましたし、著者の一貫した姿勢、教養と見識を感じる作品だったと思います。孫たちもファンだったらしく、LINEを通じて古希のジイサンと中高生の孫たちが同じ作品に夢中になれるという稀な状況を作ってくれた著者と出版社に、感謝したいと思います。