「暗殺の年輪」との比較の関係で、再び『蝉しぐれ』を読みました。藤沢周平の文章のうまさについては、愛好者はすでに十分に承知のことでしょうが、三読・四読となると、単にストーリーを追うだけでなく、文章を味わうように読む楽しさがあります。

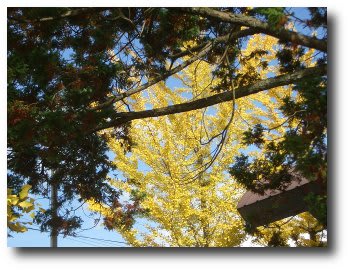

たとえば、最初の「朝の蛇」の章。起き抜けに川で顔を洗い、小川の向こうを眺める場面です。なお、ページ数は文春文庫版にて。

田舎暮らしで少年時代を送った者には、このあたりの描写が、なんともいえず味があります。

次は、「蟻のごとく」の章、父助左衛門の遺骸を受けとるために龍興寺に出かける直前、母・登世は文四郎を呼び止めます。でも、目は文四郎を見てはいないのです。

夫が、今はまだ生きている。だが、息子が寺に到着する頃には、骸となっているだろう。生きている夫の姿を見ようと龍興寺の方角を見ている妻の眼に、夫の姿は、面影は、どんなふうに見えているのでしょうか。このあたりも、たいへん切ない場面です。登世の心情を説明するのではなく描写することで、情景をより鮮明にする手法は、どこか映画に通じるものがあります。しかし、うまい文章ですね!

「染川町」の章では、与之助にこんな俗謡を口ずさむ場面を与えています。

今は藩主の側妾となった隣家の娘の話を、文四郎がはじめてもらした切なさを、こんな俗謡に託した与之助も、どこかでそんな思いをし、共感するところがあったのでしょう。

しかし『蝉しぐれ』、実にいい文章です。名作です。

たとえば、最初の「朝の蛇」の章。起き抜けに川で顔を洗い、小川の向こうを眺める場面です。なお、ページ数は文春文庫版にて。

いちめんの青い田圃は早朝の日射しをうけて赤らんでいるが、はるか遠くの青黒い村落の森と接するあたりには、まだ夜の名残の霧が残っていた。じっと動かない霧も、朝の光をうけてかすかに赤らんで見える。そしてこの早い時刻に、もう田圃を見回っている人間がいた。黒い人影は膝の上あたりまで稲に埋もれながら、ゆっくり遠ざかっていく。(p.12)

田舎暮らしで少年時代を送った者には、このあたりの描写が、なんともいえず味があります。

次は、「蟻のごとく」の章、父助左衛門の遺骸を受けとるために龍興寺に出かける直前、母・登世は文四郎を呼び止めます。でも、目は文四郎を見てはいないのです。

母がいま何をみているかが、文四郎にはわかった。母が目を向けているのは龍興寺の方角である。助左衛門は、いまはまだ生きていよう。しかし車をひくおれが寺につくころには、もうこの世のひとではないかもしれない。おれが寺を出るのを見送っているうちに、母はその思いに堪えられなくなったのだろうと、文四郎は思った。登世の顔は、一夜にして青白くやつれていた。おそらく昨夜は心痛のために、一睡も出来なかったのだろう。

文四郎は母の肩に手を置いた。

「暑いところは身体に毒です。お静かに、家の中でお待ちになっていてください」

登世をたのんだぞ、という助左衛門の声が、耳の奥にとどろいたのを文四郎は感じた。文四郎は母の肩を回し、抱くようにして門までみちびいた。

「父上は私が連れて参ります」

登世はうなずいた。そして突然に袂を引き上げると、溢れ出る涙を拭いた。事件が知らされてから、比較的落ち着いて事態を受け止めていたように見えた母が、はじめて取りみだしたのを文四郎は見た。(p.117)

夫が、今はまだ生きている。だが、息子が寺に到着する頃には、骸となっているだろう。生きている夫の姿を見ようと龍興寺の方角を見ている妻の眼に、夫の姿は、面影は、どんなふうに見えているのでしょうか。このあたりも、たいへん切ない場面です。登世の心情を説明するのではなく描写することで、情景をより鮮明にする手法は、どこか映画に通じるものがあります。しかし、うまい文章ですね!

「染川町」の章では、与之助にこんな俗謡を口ずさむ場面を与えています。

生まるるも育ちも知らぬ人の子を いとおしいは何の因果ぞ (p.249)

今は藩主の側妾となった隣家の娘の話を、文四郎がはじめてもらした切なさを、こんな俗謡に託した与之助も、どこかでそんな思いをし、共感するところがあったのでしょう。

しかし『蝉しぐれ』、実にいい文章です。名作です。