先の山響定期演奏会で聴いたロゼッティ(1750-1792)のホルン協奏曲、実は2つのホルンのための協奏曲を含めると20曲もあるのだそうで、W.A.モーツァルト(1756-1791)に先立ち、このジャンルの開拓者の一人になるらしい。先日の定期演奏会で取り上げられたのは、変ホ長調の曲でしたが、いつでも楽しめるように、ネット上で探してみました。

検索の方法は、Google 等で「Rosetti Horn concerto E-flat major」として「動画」で検索してみました。で、トップに来たのがこの動画。なんとバボラークさんの独奏です。おいおい、権利処理等は大丈夫なのかい。プラハ室内管弦楽団との演奏です。

F.Antonín Rössler-Rosetti Horn Concerto in E flat major C49/K III:36, Radek Baborak

それから、第1楽章だけですが、Zdenek Divoky さんのホルン、チェコ室内管弦楽団による演奏、

Rosetti: Horn Concerto In E Flat Major - Ⅰ. Allegro Moderato

うん、これでいつでも聴くことができるぞ!

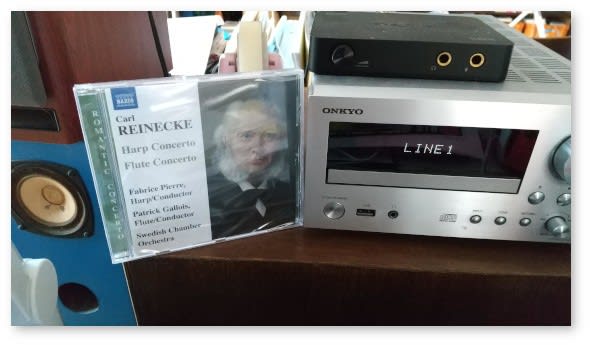

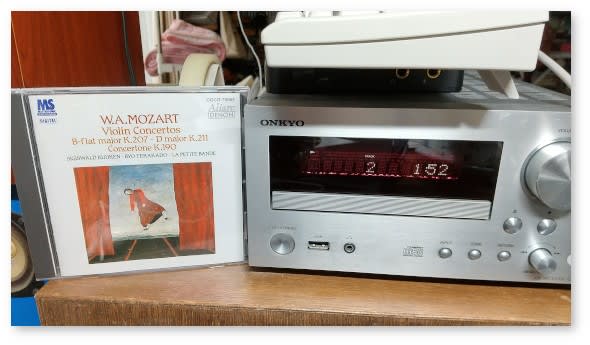

あ、ただし、だからCDは不要とは思いません。CDによる聴取の場合、音楽の途中で無粋な広告が割り込んできたりすることもありませんし、自分で購入したサイン入りCDは宝物の一つですから。

検索の方法は、Google 等で「Rosetti Horn concerto E-flat major」として「動画」で検索してみました。で、トップに来たのがこの動画。なんとバボラークさんの独奏です。おいおい、権利処理等は大丈夫なのかい。プラハ室内管弦楽団との演奏です。

F.Antonín Rössler-Rosetti Horn Concerto in E flat major C49/K III:36, Radek Baborak

それから、第1楽章だけですが、Zdenek Divoky さんのホルン、チェコ室内管弦楽団による演奏、

Rosetti: Horn Concerto In E Flat Major - Ⅰ. Allegro Moderato

うん、これでいつでも聴くことができるぞ!

あ、ただし、だからCDは不要とは思いません。CDによる聴取の場合、音楽の途中で無粋な広告が割り込んできたりすることもありませんし、自分で購入したサイン入りCDは宝物の一つですから。