講談社文庫で、パトリシア・コーンウェルの「検屍官」シリーズ第5巻『死体農場」を読みました。いやはや、題名も不気味ですが、内容も気色悪い。特にこの巻の前半部は、後味の悪さが顕著です。

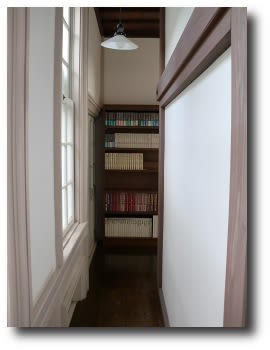

バージニア州の検屍局長ケイ・スカーペッタは、FBIのアカデミーに姪のルーシーを訪ねます。ルーシーは、すでに21歳、もう少しでバージニア大学を卒業するところで、その頭脳をFBIの技術開発研究所で、犯罪に関する人工知能ネットワーク、まぁ、要するに膨大な犯罪データベースシステムを開発していますが、どうも愛情の対象が同性である女性に向かう傾向があるようで、一緒に居るのが30代半ばらしいキャリー・グレセンです。そして、ケイとマリーノが追っているのが、小さな町でおこった残虐な少女殺人事件。エミリー・スタイナーの死亡の後に、担当捜査官の変死と続きます。ケイとベントン・ウェズリーが仲良くなってしまったものですから、相棒のピート・マリーノは被害者少女の美しい母親とねんごろになってしまい、危ない、危ない。しかも、少女殺害を調べていた担当捜査官が変死したときにはいていた下着から、少女の母親ディネサ・スタイナーの指紋が発見されます。ディネサの周囲では、夫、娘、猫など病死・変死が連続しているのです。変質的な殺人者テンプル・ゴールトの手口と似てはいるのですが、どこか変です。

ルーシーが関わっているFBIの犯罪記録データベースに関し、ネットワークがらみの緊急事態が発生します。ルーシーにネットワークへの侵入の嫌疑がかかっているのです。本人はFBIへの採用を望んでいるのに、このままでは永久に道は閉ざされてしまいます。そしてルーシーを窮地に追い込んだキャリー・グレセンのところで、テンプル・ゴールトと遭遇することになりますが、ゴールトは行方をくらまし、ケイは少女殺害事件の犯人から命を狙われることになってしまいます。後半の緊迫した展開は、実にお見事です。

○

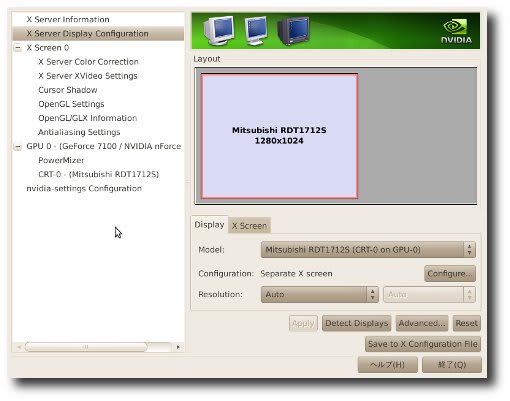

ところで、本筋には何の意味もないことですが、コンピュータ好きとして「変だな」と感じる表現がありました。p.59、ベントンとルーシーの会話です。

小型のクライアント・データベース・サーバー?はて、何のこっちゃ。もしかしたら、データベース・サーバーと小型のクライアント機からなる、クライアント・サーバー型のデータベースという意味でしょうか。それなら意味が通じます。この発言をしたルーシーの名誉のために、訳語としてどうなのか、ちょいと疑問を呈しておきましょう。

まあ、90年代初頭のころの感覚ではありますが、これなら意味がわかります。

バージニア州の検屍局長ケイ・スカーペッタは、FBIのアカデミーに姪のルーシーを訪ねます。ルーシーは、すでに21歳、もう少しでバージニア大学を卒業するところで、その頭脳をFBIの技術開発研究所で、犯罪に関する人工知能ネットワーク、まぁ、要するに膨大な犯罪データベースシステムを開発していますが、どうも愛情の対象が同性である女性に向かう傾向があるようで、一緒に居るのが30代半ばらしいキャリー・グレセンです。そして、ケイとマリーノが追っているのが、小さな町でおこった残虐な少女殺人事件。エミリー・スタイナーの死亡の後に、担当捜査官の変死と続きます。ケイとベントン・ウェズリーが仲良くなってしまったものですから、相棒のピート・マリーノは被害者少女の美しい母親とねんごろになってしまい、危ない、危ない。しかも、少女殺害を調べていた担当捜査官が変死したときにはいていた下着から、少女の母親ディネサ・スタイナーの指紋が発見されます。ディネサの周囲では、夫、娘、猫など病死・変死が連続しているのです。変質的な殺人者テンプル・ゴールトの手口と似てはいるのですが、どこか変です。

ルーシーが関わっているFBIの犯罪記録データベースに関し、ネットワークがらみの緊急事態が発生します。ルーシーにネットワークへの侵入の嫌疑がかかっているのです。本人はFBIへの採用を望んでいるのに、このままでは永久に道は閉ざされてしまいます。そしてルーシーを窮地に追い込んだキャリー・グレセンのところで、テンプル・ゴールトと遭遇することになりますが、ゴールトは行方をくらまし、ケイは少女殺害事件の犯人から命を狙われることになってしまいます。後半の緊迫した展開は、実にお見事です。

○

ところで、本筋には何の意味もないことですが、コンピュータ好きとして「変だな」と感じる表現がありました。p.59、ベントンとルーシーの会話です。

「このシステムをどんなハードウェアで実行させるかはもう決まった?」ウェズリーはルーシーと話し続けている。「メインフレーム?」

「いまはメインフレームより、小型のクライアント・データベース・サーバーを使うのが主流になりつつあるの。ミニコンピュータとかLANとか。何でも小型化していくのね。」(p.59)

小型のクライアント・データベース・サーバー?はて、何のこっちゃ。もしかしたら、データベース・サーバーと小型のクライアント機からなる、クライアント・サーバー型のデータベースという意味でしょうか。それなら意味が通じます。この発言をしたルーシーの名誉のために、訳語としてどうなのか、ちょいと疑問を呈しておきましょう。

「このシステムをどんなハードウェアで実行させるかはもう決まった?」ウェズリーはルーシーと話し続けている。「メインフレーム?」

「いまはメインフレームより、小型機を組み合わせたクライアント・サーバー型のデータベースを使うのが主流になりつつあるの。ミニコンピュータとかLANとか。何でも小型化していくのね。」

まあ、90年代初頭のころの感覚ではありますが、これなら意味がわかります。