桃の出荷も佳境に入りましたが、日中の暑さに参って、箱を作るのも億劫です。でも、少なくとも翌朝の出荷に必要な分は箱を作っておかなければいけません。したがって、風が出て気温が下がってきた夕方からの作業になってしまいます。

作業小屋には、古いビクターのCD/MDラジカセが置いてあり、お気に入りの音楽カセットテープが何本かあって、作業時に流して聴くことができます。いつもはAMまたはFMラジオを流すことが多いのですが、時にはルービンシュタインのピアノでショパンの夜想曲集を流すことも。

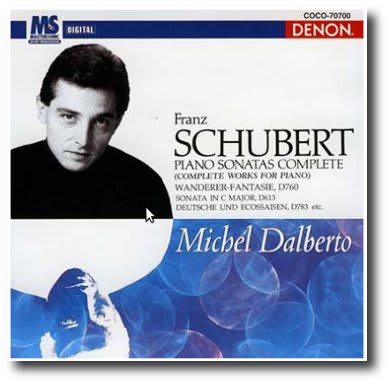

全曲ではなく中途半端ですが、DENON のカセットテープ DX3 の50分のA面とB面に分けてLPからダビングしたものです。1986年4月、position I、(LP)RVC RX2313、DENON DL103C+SONY TC-FX77 との記載あり。昔のカセットテープにしては音がいいように感じますが、もしかすると作業小屋に一人だけの静かな環境のせいもあるのかも(^o^)/

ルービンシュタインのショパン、雰囲気があっていいですね〜。作業はダンボール箱の組み立てという無粋な単純作業ですが、若い頃、LPレコードからカセットにダビングするのにも、いろいろ工夫していたなあと感慨深いです。さすがに作業小屋の中ではデスクトップ PC-audio というわけにはいきません。

作業小屋には、古いビクターのCD/MDラジカセが置いてあり、お気に入りの音楽カセットテープが何本かあって、作業時に流して聴くことができます。いつもはAMまたはFMラジオを流すことが多いのですが、時にはルービンシュタインのピアノでショパンの夜想曲集を流すことも。

- 夜想曲 変ロ長調 Op.9-1

- 夜想曲 変ホ長調 Op.9-2

- 夜想曲 ロ短調 Op.9-3

- 夜想曲 ヘ長調 Op.15-1

- 夜想曲 嬰ヘ長調 Op.15-2

-------------------------------------

- 夜想曲 ト短調 Op.15-3

- 夜想曲 嬰ハ短調 Op.27-1

- 夜想曲 変ニ長調 Op.27-2

- 夜想曲 ロ長調 Op.32-1

- 夜想曲 変イ長調 Op.32-2

全曲ではなく中途半端ですが、DENON のカセットテープ DX3 の50分のA面とB面に分けてLPからダビングしたものです。1986年4月、position I、(LP)RVC RX2313、DENON DL103C+SONY TC-FX77 との記載あり。昔のカセットテープにしては音がいいように感じますが、もしかすると作業小屋に一人だけの静かな環境のせいもあるのかも(^o^)/

ルービンシュタインのショパン、雰囲気があっていいですね〜。作業はダンボール箱の組み立てという無粋な単純作業ですが、若い頃、LPレコードからカセットにダビングするのにも、いろいろ工夫していたなあと感慨深いです。さすがに作業小屋の中ではデスクトップ PC-audio というわけにはいきません。