最近の通勤の音楽は、メンデルスゾーンの交響曲第3番「スコットランド」Op.56でした。イ短調のこの交響曲は、初期の作品をのぞき全部で5曲ある中では最後に作曲されたものだそうで、第3番と言うのは出版の順序によるものだそうです。

Wikipediaによれば、20歳のメンデルスゾーンは、1829年の3月にバッハの「マタイ受難曲」を蘇演します。そして5月にはスコットランド旅行に出かけ、7月末にエディンバラのメアリ・スチュアートゆかりの宮殿そばにある修道院の跡で、序奏部の楽想を書き留めているそうです。ところが全曲が完成したのは13年後の1842年1月でした。メンデルスゾーンにしてはじっくりと構想を練った力作と言えるのかも。そして3月に、作曲者自身の指揮で、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団により初演されたとか。うーむ、今もなお連綿と続く伝統の同楽団の演奏で聴いてみたいものですが、今回はジェームス・レヴァイン指揮のベルリンフィルの演奏です。

楽器編成は、Fl(2),Ob(2),Cl(2),Fg(2),Hrn(4),Tp(2),Timp.と弦楽五部。

第1楽章:アンダンテ・コン・モト、イ短調、4分の3拍子~アレグロ・ウン・ポコ・アジタート、イ短調、8分の6拍子。廃墟にたたずむような無常な気分で始まります。幻想的で悲劇的な序奏。途中の嵐の場面も、激しさを感じさせます。

第2楽章:ヴィヴァーチェ・ノン・トロッポ、ヘ長調、4分の2拍子、ソナタ形式。短い序奏に続く木管の旋律が、まるでドヴォルザークの音楽のようで、スコットランド民謡風のスケルツォ楽章でしょうか。短いですが、軽快で、好きですね~、こういう感じ(^o^)/

第3楽章:アダージョ、イ長調、4分の2拍子。伸びやかで歌謡的な第1主題と比較すると、第2主題は、なんだか葬送行進曲みたいですね。やっぱり悲劇的な気分が横溢しますが、しだいに平安が戻ります。

第4楽章:アレグロ・ヴィヴァチッシモ、イ短調、2分の2拍子~アレグロ・マエストーソ・アッサイ、イ長調、8分の6拍子、ソナタ形式。低弦がリズムを刻む上で、ヴァイオリン群が上下に動く激しさ。続いてリズムを刻む役割が高弦に移行し、木管がリズミカルな旋律を奏でます。なんだか追い立てられるような気分にもなりますが、しだいに静まっていき、コーダの全休止のあとの曲調は一転します。まさに朗々としたホルンの雄叫び。そして堂々たる高揚感のうちに終結。ここは、実にロマン派です!

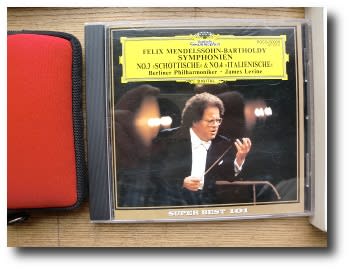

メトロポリタン歌劇場で、オペラの劇的な場面を描くことにかけては定評のある、レヴァインが振ったメンデルスゾーンの音楽。聴いた後に満足感が残る、いい演奏です。1988年11月、ベルリンのイエス・キリスト教会にてデジタル録音されたもので、響きがよくとらえられた好録音だと思います。グラモフォン・スーパーベスト101シリーズより、POCG-50008 です。

■レヴァイン指揮ベルリンフィル

I=16'30" II=4'33" III=10'17" IV=10'06" total=41'26"

Wikipediaによれば、20歳のメンデルスゾーンは、1829年の3月にバッハの「マタイ受難曲」を蘇演します。そして5月にはスコットランド旅行に出かけ、7月末にエディンバラのメアリ・スチュアートゆかりの宮殿そばにある修道院の跡で、序奏部の楽想を書き留めているそうです。ところが全曲が完成したのは13年後の1842年1月でした。メンデルスゾーンにしてはじっくりと構想を練った力作と言えるのかも。そして3月に、作曲者自身の指揮で、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団により初演されたとか。うーむ、今もなお連綿と続く伝統の同楽団の演奏で聴いてみたいものですが、今回はジェームス・レヴァイン指揮のベルリンフィルの演奏です。

楽器編成は、Fl(2),Ob(2),Cl(2),Fg(2),Hrn(4),Tp(2),Timp.と弦楽五部。

第1楽章:アンダンテ・コン・モト、イ短調、4分の3拍子~アレグロ・ウン・ポコ・アジタート、イ短調、8分の6拍子。廃墟にたたずむような無常な気分で始まります。幻想的で悲劇的な序奏。途中の嵐の場面も、激しさを感じさせます。

第2楽章:ヴィヴァーチェ・ノン・トロッポ、ヘ長調、4分の2拍子、ソナタ形式。短い序奏に続く木管の旋律が、まるでドヴォルザークの音楽のようで、スコットランド民謡風のスケルツォ楽章でしょうか。短いですが、軽快で、好きですね~、こういう感じ(^o^)/

第3楽章:アダージョ、イ長調、4分の2拍子。伸びやかで歌謡的な第1主題と比較すると、第2主題は、なんだか葬送行進曲みたいですね。やっぱり悲劇的な気分が横溢しますが、しだいに平安が戻ります。

第4楽章:アレグロ・ヴィヴァチッシモ、イ短調、2分の2拍子~アレグロ・マエストーソ・アッサイ、イ長調、8分の6拍子、ソナタ形式。低弦がリズムを刻む上で、ヴァイオリン群が上下に動く激しさ。続いてリズムを刻む役割が高弦に移行し、木管がリズミカルな旋律を奏でます。なんだか追い立てられるような気分にもなりますが、しだいに静まっていき、コーダの全休止のあとの曲調は一転します。まさに朗々としたホルンの雄叫び。そして堂々たる高揚感のうちに終結。ここは、実にロマン派です!

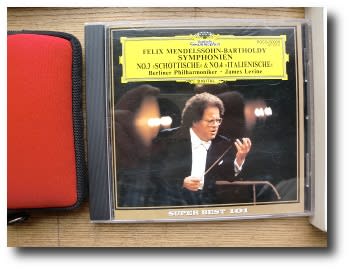

メトロポリタン歌劇場で、オペラの劇的な場面を描くことにかけては定評のある、レヴァインが振ったメンデルスゾーンの音楽。聴いた後に満足感が残る、いい演奏です。1988年11月、ベルリンのイエス・キリスト教会にてデジタル録音されたもので、響きがよくとらえられた好録音だと思います。グラモフォン・スーパーベスト101シリーズより、POCG-50008 です。

■レヴァイン指揮ベルリンフィル

I=16'30" II=4'33" III=10'17" IV=10'06" total=41'26"