花曇りとでもいうのか、太陽の姿は見えないけれど、わりに過ごしやすい気候となった日曜日は、早朝にモモの開花直前の防除を実施し、午前中には畑に夏ネギを植え、ハツカダイコン等の野菜を種まきしました。昼食後、一休みする間もなく山形市のテルサホールへ。この四月から、山形駅西側の駐車場事情が一段と厳しくなりましたので、最初から霞城セントラルの屋内駐車場へ入れることにしました。料金は高いけれど、確実に空いている可能性が一番高いので(^o^)/

今回のロビー・コンサートは、シューベルトの弦楽四重奏曲第14番ニ短調「死と乙女」第1楽章を、丸山倫代(1st-Vn)、黒瀬美(2nd-Vn)、井戸健治(Vla)、渡邊研多郎(Vc)の4人で。いいなあ。思わずぐいっと引きこまれます。聴衆から"Bravo!"の声がかかりました。西濱秀樹事務局長の記憶では、ロビー・コンサートでブラヴォーが飛んだのは初めてだそうです(^o^)/ ほんとに、できれば全曲を聴きたいところです。

続いて、ホールで西濱さんとポール・メイエさん、副指揮者の粟辻聡さんの三人によるプレトークがありました。西濱さんの質問に対し、粟辻さんが通訳してメイエさんが応えるという形で、山形の印象、山響と聴衆の印象、今回のプログラムの曲目について、またパリのノートルダム大聖堂の火災に対する募金活動について、等の内容でした。

さて、今回の曲目は:

- リゲティ/ルーマニア協奏曲

- フランセ/クラリネット協奏曲

- シューベルト/交響曲 第8番 ハ長調「ザ・グレート」D.944

指揮・クラリネット:ポール・メイエ、山形交響楽団

というものです。

最初の曲目、ジェルジ・リゲティの「ルーマニア協奏曲」の楽器配置は、ステージ上左から第1ヴァイオリン(8)、第2ヴァイオリン(7)、チェロ(5)、ヴィオラ(5)、その右奥にコントラバス(3)の8-7-5-5-3の弦楽5部に、正面奥にフルート(2)、オーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)、ファゴット(2)、最奥にトランペット(2)、木管の右手にホルン(2)、同左手にティンパニとパーカッションが位置する、というものです。

第1楽章:アンダンティーノ、1951年に書かれたとのことですが、当時の「現代音楽」の実験的風潮とは異なり、初めて聴く作品にもかかわらず懐かしさのある魅力的な響きとカッコイイ要素を持つもので、聴きやすい音楽と感じます。第2楽章:アレグロ・ヴィヴァーチェ、快活でリズミカルな音楽。小松﨑恭子さんがフルートからピッコロに持ち替え、ホールを貫く高音を聴かせたり、オーボエの斎藤真美さんがイングリッシュ・ホルンに持ち替えて民謡風の鄙びた響きを聴かせたり、あるいはまた場外でホルンの響きが聞こえたりと、実におもしろい。第3楽章:アダージョ・マ・ノン・トロッポ、趣のある緩徐楽章。第4楽章:モルト・ヴィヴァーチェ〜プレスト。弱音器を付けたトランペットから始まります。途中、弦のピツィカートに乗って速くリズミカルな動きを示しますが、ジプシー音楽のフィドルみたいな感じです。終わり方もカッコイイ。リゲティの「ルーマニア協奏曲」。うん、いい曲を知りました。

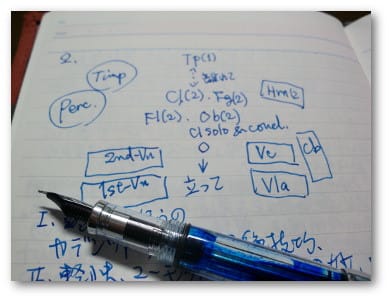

2曲めは、フランスの新古典主義の作曲家、フランセのクラリネット協奏曲。この曲は、Wikipediaの「フランセ」の項によれば、1968年に作曲されたものらしいです。ふーむ、当方とはまったく同時代、FM放送等を通じてクラシック音楽に親しむようになった、まさにその頃の作品なのですね。楽器編成は、8-7-5-5-3の弦楽5部、正面にクラリネット・ソロのメイエさんが木管楽器群に接近して立ち、その奥にFl(2)-Ob(2)、Cl(2)-Fg(2)、ぐっと離れて最奥部にTp(1)、木管の右脇にHrn(2)、左側奥にTimpとPerc、というものです。この曲もまた当方初めての体験。もちろん、指揮者無しでこの曲が演奏されるのも、おそらく世界初だそうです。メイエさんだからできることであると同時に、山響の感応力の賜物でもあるのでしょう。

第1楽章:アレグロ。新古典主義というから、もっと取り澄ましたような音楽かと思ったら、なんとも洒落た味わいを持つ活気ある音楽です。カデンツァは技巧的にも音楽的にも見事なものと感じました。第2楽章:スケルツァンド。軽快、ユーモラスな音楽です。FlからClへ等々、柔らかい音色で掛け合いの妙があります。第3楽章:アンダンティーノ。ソロ・クラリネットで始まります。柔らかく、しっとりとした音楽です。弦楽に少数の木管楽器が加わることで得られる透明感。Clが最弱音で終わります。第4楽章:再び快活、活発な音楽です。

ここで15分の休憩です。いつもですと、ロビーでコーヒーなんぞをいただきながら、知人と挨拶したりするところですが、今回は農作業でくたびれて、しばしうたた寝をしました。で、しっかり目を覚まし、後半のシューベルトへ。

3曲めは、シューベルトの交響曲第8番ハ長調「ザ・グレート」です。メイエさんはここでも指揮棒なしで臨みます。楽器編成は、8-7-5-5-3の弦楽5部にFl(2)-Ob(2)-Cl(2)-Fg(2)、Hrn(2)-Tp(2)-Tb(3)、Timpというものですが、うちHrn、Tpがナチュラルタイプ、Timpがバロック・ティンパニで、作曲当時の時代を参考にしています。

第1楽章:アンダンテ〜アレグロ・マ・ノン・トロッポ。第2楽章:アンダンテ・コン・モト。第3楽章:スケルツォ、アレグロ・ヴィヴァーチェ。第4楽章:フィナーレ、アレグロ・ヴィヴァーチェ。

何度も聴いているおなじみの曲ですが、あまり急がず、遅すぎないテンポで、自然な呼吸で聴くことができます。実にいい雰囲気です。メイエさんは背が高いので、奏者のところがよく見えるのでしょう。オリジナル楽器を取り入れた音のバランスの良さは格別で、現代楽器が突出することもなく、特に第4楽章のインテンポをきっちりと運ぶところが「マイ基準」ですので、実に満足。

演奏の後、ファン交流会が開かれ、メイエさんは山響の前向きさや聴衆の集中力の高さが印象的だったと語ります。また、高校生らしい若い人たちが多く参加しており、おそらくは吹奏楽部で活動している部員の人たちなのでしょう。これもメイエさん効果でしょうか。全国的にクラシック演奏会の聴衆の高齢化が話題になって久しいはずですが、当地山形では、山響の地道な活動の成果もあり、老若男女がまんべんなく来場しているところが素晴らしいと思います。ミーハー結構、それでいいのだ(^o^)/