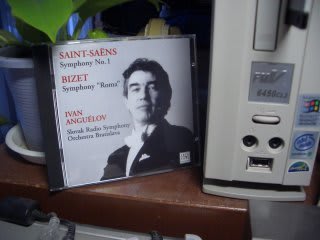

最近の通勤の音楽は、若いビゼーが作曲した、交響曲「ローマ」を聴いています。交響組曲「ローマ」と表記されている場合もありますが、CDでは交響曲ハ長調とされています。もちろん、例のハ長調交響曲とは別の作品です。演奏は、イヴァン・アンゲロフ指揮スロヴァーク放送交響楽団ブラチスラヴァ。長い名前のオーケストラですね。

CDは、アルテ・ノヴァの 74321 80795 2 という型番で、2000年の10月に、ブラティスラヴァのスロヴァーク放送のコンサートホールでデジタル録音されたもの。英独仏三ヶ国語で記載された解説書を見ると、どうも輸入盤のようです。同じフランスの作曲家であるサン=サーンスの交響曲第1番とのカプリングで、若い時代の作品を並べたところに、指揮者とレーベルの意欲が感じられます。

添付の解説書によれば、指揮者自身が次のように語っているとのこと。

His C major Symphony, Roma, was written under influence of his three-year residency in Roma, from 1857-60. Of his concept to dedicate a symphony to Italy he wrote: "I already have in my head sketches for a symphony, each of whose movements will be dedicated to an Italian city - Rome, Florence, Venice, Naples..."

例によって、下手ながら訳して見ると、こんなふうになりましょうか。

彼(Bizet)のハ長調の交響曲「ローマ」は、1857年から60年まで3年間のイタリア滞在の影響の下に書かれた作品である。イタリアに交響曲を献呈するというコンセプトについて、彼は次のように述べている。「私はすでに頭の中に交響曲のスケッチを描いており、それぞれの楽章は、イタリアの都市~ローマ、フローレンス、ヴェニス、ナポリに献呈されるだろう…」

なるほど、たしかに交響曲「ローマ」といえそうです。

第1楽章、「ローマ」。アンダンテ・トランクィロ~アレグロ。ゆったりした音楽が、次第に暗く緊迫感を増してくる導入部は、なかなかかっこいいですね。途中から明るい雰囲気に変わり、最後はハープでしょうか、なかなか新鮮な音楽です。

第2楽章、「フローレンス」。アレグレット・ヴィヴァーチェ。軽やかな楽しい音楽で始まりますが、どうも途中から運動会の行進の音楽を連想してしまいます。古典派の交響曲ならばさしずめスケルツォ楽章に相当するのでしょうか、こういう楽しい音楽は、わりと好きです(^o^)/

第3楽章、「ヴェニス」。アンダンテ・モルト。ゆったりとした、優しく美しい緩徐楽章。水の都ヴェネツィアの美しい建築や美術品、ゴンドラのゆらゆらゆれるようなイメージなのでしょうか。

第4楽章、「ナポリ」。アレグロ・ヴィヴァーチッシモ、と読むのでしょうか。たいへん生き生きとしていて、軽やかに躍動するような音楽です。

若いビゼーの手による、こういうフレッシュな音楽に親しむことができるのは、まったく録音技術とCDという媒体のおかげです。実際の演奏会で、いつ聴くことができるのか、とても見当がつきません。30分を超える堂々たる作品ですし、演奏会に頻繁に取り上げられるようになる日を夢見ております。

参考までに、演奏データを示します。

■アンゲロフ指揮スロヴァーク放送交響楽団ブラティスラヴァ

I=14'49" II=5'26" III=9'33" IV=6'19" total=36'07"