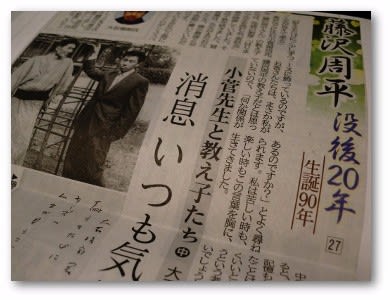

11月28日付け山形新聞に、藤沢周平没後二十年の特集の一環として、「小菅先生と教え子たち(中)」が掲載されました。前回と同様に、ノートに切り抜いて貼り付け、読み返しております。今回は、大石梧郎氏の回想です。

これは、師弟が互いの近況を報告していた「泉話会」で、大石氏が最後に書いてもらった色紙だそうです。湯田川中学を卒業し高校に進んだけれど事情により中退して16歳で上京、金属加工・金型設計製作会社に勤務し、29歳で独立、と経歴にありますので、たぶん独立する前後の時期のはずです。人生の辛酸をなめたであろう先生の姿を見ながら、会社を立ち上げた頃のことを、現在は大石工業会長として回想するとき、この色紙にこめられた肯定と励ましに背中を押されるような感じを持ち、懐かしくありがたく思い出されることでしょう。

氏は東京在住であったために、駆け出しの時代に療養所まで出かけて小菅先生を見舞っているようです。背広姿の20歳の若者の傍らで浴衣姿の小菅先生が笑顔を見せている写真は、作家と言うよりはやはり「先生」の笑顔でしょう。療養所を出た「先生」が業界新聞の記者をしていた時代のことも、氏はある程度承知していたのかもしれません。恩師を敬慕し、心の支えとしている元生徒が、大人になっても先生の人柄を尊敬できるというのは、たぶん実に幸せなことでありましょう。氏は、取材を受けた記者から、

ものだけれど、「小菅先生は一度としてそのようなおねだりはしなかったそうです」とのエピソードを引き出しています。記者を逆取材したようなこの挿話が、実に何というか、藤沢周平らしさを感じさせます。

「耐えるたびに / 少しずつ / 人生が見えてくる」

これは、師弟が互いの近況を報告していた「泉話会」で、大石氏が最後に書いてもらった色紙だそうです。湯田川中学を卒業し高校に進んだけれど事情により中退して16歳で上京、金属加工・金型設計製作会社に勤務し、29歳で独立、と経歴にありますので、たぶん独立する前後の時期のはずです。人生の辛酸をなめたであろう先生の姿を見ながら、会社を立ち上げた頃のことを、現在は大石工業会長として回想するとき、この色紙にこめられた肯定と励ましに背中を押されるような感じを持ち、懐かしくありがたく思い出されることでしょう。

氏は東京在住であったために、駆け出しの時代に療養所まで出かけて小菅先生を見舞っているようです。背広姿の20歳の若者の傍らで浴衣姿の小菅先生が笑顔を見せている写真は、作家と言うよりはやはり「先生」の笑顔でしょう。療養所を出た「先生」が業界新聞の記者をしていた時代のことも、氏はある程度承知していたのかもしれません。恩師を敬慕し、心の支えとしている元生徒が、大人になっても先生の人柄を尊敬できるというのは、たぶん実に幸せなことでありましょう。氏は、取材を受けた記者から、

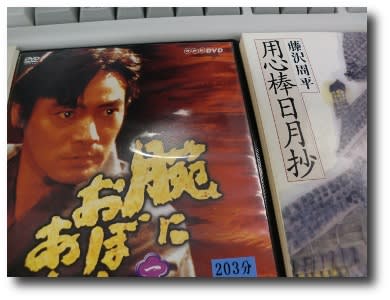

「ほとんどの作家は自分の作品が映画化、ドラマ化されると決まると、必ずと言っていいほど主演の俳優と一緒の食事をねだる」

ものだけれど、「小菅先生は一度としてそのようなおねだりはしなかったそうです」とのエピソードを引き出しています。記者を逆取材したようなこの挿話が、実に何というか、藤沢周平らしさを感じさせます。