今投稿から2ヶ月後、世界の耳目は“花の都”に集まる。

2024年7月26日「パリ・オリンピック」が開幕するからだ。

フランスに上陸した聖火は、現在、各地の観光名所を経由しながらリレー中。

市内に入って以降は全20区をくまなく回るそうだ。

ルートの1つとして外せないのは「ルーブル美術館」だろう。

その歴史は古く、12世紀まで遡る。

日本ではちょうど鎌倉幕府が成立して間もない頃。

国王・フィリップ2世の命令により城塞として建てられ、後に王の邸宅に改築された。

正式にミュージアムとなったのはフランス革命の勃発から4年後、1793年。

館内には、先史時代~19世紀まで様々な人類の遺産が並ぶ。

すべてを鑑賞するには1週間を要すると言われるほどの点数を誇る。

たとえ美術ファンならずとも知る有名な作品も多い。

3万点以上の常設展示から、三大美女のそれを挙げてみよう。

謎めいた微笑は説明不要「モナリザ」。

黄金比の立ち姿「ミロのヴィーナス」。

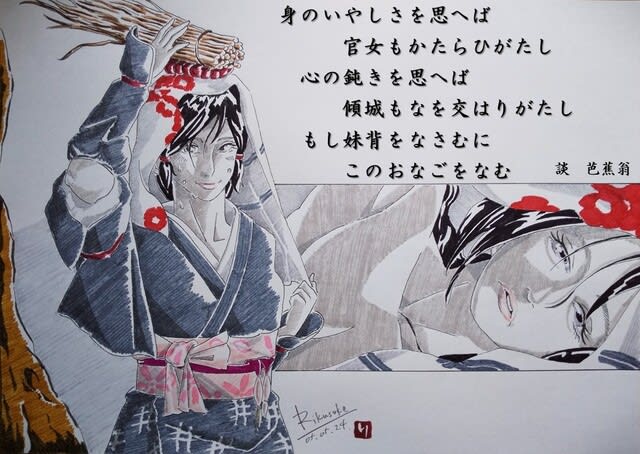

そして拙作の題材とした女神像である。

ほんの手すさび 手慰み。

不定期イラスト連載 第二百三十七弾「幻想、有翼の美神」。

それは、1980年代末。

中庭に金属とガラスのピラミッドが出来る2年ほど前のことだ。

成田発ソ連経由~ギリシャに入りオランダまで。

欧州を南から北へ縦断する旅の途中、僕はパリに立ち寄った。

目当ては、ルーブル美術館の“三大美女アート”鑑賞。

旅程と列車ダイヤの関係で満足な時間が取れず、駆け足の訪問となる。

つまり無理を押して組み込んだのだから、

それなりの思い入れがあったはずなのだが、正直あまり印象は濃くない。

やはり、慌ただしかったせいかもしれない。

前述した通り元は城郭。

とにかく、やたらと広いのである。

3つに分かれた展示スペースのフロアはそれぞれ地下1階と地上3階。

しかも各フロアが中規模の美術館並み。

乱暴に言えば12個の美術館が合体したようなものだ。

当時は日本語の案内が乏しく、どこに何があるのやら。

限られた時間で探し回らねばならず四苦八苦。

楽しむより焦りが先に立った。

ようやく辿り着いた「モナリザ」は、人だかり越しではあまりに遠く小さい。

「ミロのビーナス」はアメリカ人団体観光客の壁に囲まれていて近づけない。

またどちらもレプリカを見過ぎていたせいか、感激は薄かった。

一方、大階段の踊り場にすっくと立つ「サモトラケのニケ」には息を呑んだ。

「サモトラケ」は発見地の島の名前。

「ニケ」はギリシア神話のキャスト。

神々の父・ゼウス、軍神・アテナの使いで、勝利をもたらす幸運の女神である。

古代世界で広く人気を博し、崇拝されたという。

それがなぜ壊されたのか。

詳細は不明ながら“時の趨勢”は無視できない。

ギリシアの気風を受け継ぐローマが地中海全域を治める大国に成長し、

広大な領土と多民族を抱えるようになると、安定のため「象徴」が必要となる。

それが「唯一の皇帝」と「唯一の神」。

統治システムは共和制から帝政へ。

信奉者が拡大していたキリスト教は公認から国教へ。

古(いにしえ)の神々は次第に廃れ、神殿・モニュメントは荒廃していった。

そんな背景がある。

制作時期は紀元前2世紀と推測され、作者は不詳。

1863年、欧亜を分かつエーゲ海の島で見つかった。

まず胴体が掘り起こされ、その周囲に118個のパーツが散乱。

大理石の欠片の殆どは左翼の一部と判明し、修復再現。

右翼の構成物は散逸、左を参考に形成復元された。

彼女は、頭も、両腕も欠くいわば「不完全品」。

にも拘わらず、問答無用の「説得力」を有していた。

風に煽られ棚引く薄布が張り付いた美しい肉体。

背中には力が漲る両翼。

天窓から降りそそぐ光の中に浮かび上がり、

備わった陰影が大理石の印象を有機体に変える。

とても2000年前の代物とは思えない。

まるで血が通っているかのような錯覚を覚えた。

ホントはどんなポーズを取っていたのだろう?

どんな顔をしていたのだろう?

きっと美人に違いない!

観る者の想像を掻き立てずにはおかない「サモトラケのニケ」。

上掲イラストは、ルーブルの女神に捧げる拙いオマージュと捉えてもらえたら幸いである。