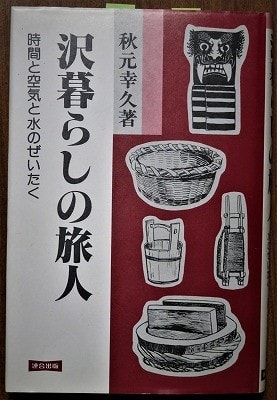

北欧のサーカスで働き、その周辺国からアジアの山里へ旅を続けている秋元幸久さんが、茨城の山里・関沢に家族と住み始めてエッセイを綴ったのが『沢暮らしの旅人』(連合出版、1989.1)だった。たまたま読む機会があった。本書が出たころといえば、東欧革命とソ連崩壊が現実のものとなりつつあり、冷戦の幕が閉じようとする激動の時代だった。

いっぽう、日本の80年代は、平成に改元した前後から戦後の価値観が金属疲労をきたし、知識人や政治家らが占有してきた体質・思想に対して、若者の「サブカルチャー」があらゆる分野でうごめいていった時代でもあった。また、空前の土地・株への投資によるバブル経済は、ますます都市中心主義へと向かい日本の農山村や自然はその補給部隊となり、荒廃が加速していった。

そんなとき、著者が世界を旅して得たことは、「偽物ではないほんとうのシンプルライフ」を貫いて人生を愉しんでいる人との出会いだったという。ところが、「極東の島国の都会生活は、複雑怪奇な異常生活の最たるものだった」。そこで、新聞もテレビも見ないで車も使わず、山奥の小屋でまずは生存に必要な水を、それも天然水を確保しながら生活しようと、シンプルライフを始める。

そうして、「仕事が忙しいことは結構なことだが、生活が忙しいのは不幸なことであって、そのような多忙な人生にあっては、緊張状態が慢性化している。これでは人間おかしくならないほうがおかしい。」と、さっそく畑を耕し、晴耕雨読をしつつ、近所の人の叡智と優しさとともに、「要するにのんびりと生きよう」と実践していく。

しかし、現実の「日本の田舎は寂しい」という。「動物(家畜)が自然な姿でのびのびとくつろいでいる光景をみることがまずできない」と断言する。そう言われると、確かに自然に溶け込んだ動物の姿を見ることは難しい。それは同時に、そこの人間も同じことが言える。

著者はこんな言葉で最期を結んでいる。「田舎での自然に順応した生き方、自然のなかでの地球に対して後ろめたさのない人生。それこそ、これからの世界において、新たに見直される生き方だ。それは…自分たちの子供や孫を生かす生き方でもある」とね。ややアバウトな展開のエッセイではあったが、大いに首肯できる内容だった。これをバブル崩壊前から提起していて、それを暮らしに生かしている謙虚さが素晴らしい。

わが集落もみんなよく働く。江戸の「勤勉革命」がいまだに生きているのを目撃する。しかし、その忙しさで失うものもあるのではないかと思わざるを得ない。エンデの『モモ』は、「時間泥棒」という影が人々の心を支配して、忙しい現代人を象徴している物語だが、まさにこれは日本型労働の告発した作品だとつくづく思い知らされる。先駆者・秋元さんのシンプルライフが近年じわじわと田舎に広がりつつあることも事実だ。