京の冬の旅で公開されている衣笠の真如寺に行って来ました。

真如寺は相国寺の山外塔頭で、等持院の近くにあります。

冬の旅での公開は初という事でしたし、これまであまり拝観できる事が無かったので、この機会に是非と思っていた公開場所の一つでした。

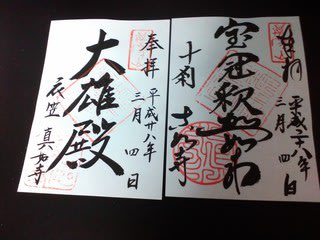

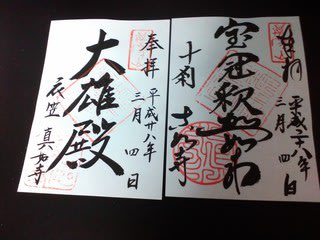

お寺の建物はご本尊がお祀りされている大雄殿と書院でご本尊は宝冠釈迦如来坐像です。

お寺の歴史は相国寺よりも古く、京都尼五山の筆頭景愛寺の住職無外如大尼が建てた「正脈庵」が始まりといわれています。

その後衰退していた正脈庵を夢窓疎石が庵を寺院として整備して真如寺となり、応仁の乱での荒廃ののちに後水尾天皇により本格的に再興されました。

これは天皇の第六皇女の宝鏡寺門跡の第二十世の理昌尼の墓所を真如寺とした因縁によるもので、以後歴代門跡が葬られているのだそうです。

客殿の襖絵は原在中によるものだそうです。

毎年5月のカキツバタの頃に境内の半僧坊大権現の御開帳が行われているそうです。

帰りにお隣の六請神社にもお参りしました。

真如寺は相国寺の山外塔頭で、等持院の近くにあります。

冬の旅での公開は初という事でしたし、これまであまり拝観できる事が無かったので、この機会に是非と思っていた公開場所の一つでした。

お寺の建物はご本尊がお祀りされている大雄殿と書院でご本尊は宝冠釈迦如来坐像です。

お寺の歴史は相国寺よりも古く、京都尼五山の筆頭景愛寺の住職無外如大尼が建てた「正脈庵」が始まりといわれています。

その後衰退していた正脈庵を夢窓疎石が庵を寺院として整備して真如寺となり、応仁の乱での荒廃ののちに後水尾天皇により本格的に再興されました。

これは天皇の第六皇女の宝鏡寺門跡の第二十世の理昌尼の墓所を真如寺とした因縁によるもので、以後歴代門跡が葬られているのだそうです。

客殿の襖絵は原在中によるものだそうです。

毎年5月のカキツバタの頃に境内の半僧坊大権現の御開帳が行われているそうです。

帰りにお隣の六請神社にもお参りしました。