「健康保険証の廃止をやめて」という署名に取り組んでいます。

と言っても、暑さに負けてなかなか・・・ですが。

「わかっているようでわかってない」という誤解や疑問もあることを感じます。

そこで「ミニ学習会」を提案して、講師を引き受けました。

たくさんの時間をとれるわけではないので、ずいぶん省略して「よくある疑問」に応える形にしました。

1週間考えて、自分にとっては勉強になりました。

マイナンバーカードを作っても、作らなくても、「12桁の番号」は付番されている。

カードを保険証として使う利用登録をしてもしなくても、医療保険の情報はすでに紐づけられている。

たとえ今起こっている様々なトラブルがなかったとしても、やっぱりマイナンバーカードは怖いもの。

なぜ怖いか?

何が怖いか?

自分なりに伝え続けていきたい。

河野デジタル相は「日本だけデジタル化に背を向けるわけにはいかない」などとおっしゃる。

それは当然なのだと思う。

「デジタル化」が、私たち国民の幸せにつながるためには、たとえば「国会が国権の最高機関として機能すること、たとえば国民の命と安全を守ることに税金を使うことを惜しまないこと。・・・民主主義や生存権の保障など、つまりは憲法の大原則を形骸化させないことが必要なのだということを、強く思う。

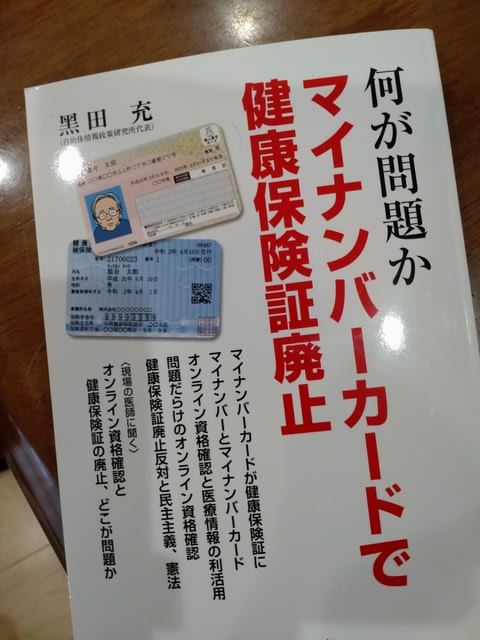

「マイナ保険証の先にあるもの」を話すのには、黒田充さんの2016年発行の著書より引用させていただきました。

今日の学習会に使ったレジュメをここにも残しておきます。A4一枚に詰め込んだので言葉足らずですが。

マイナンバーカードと保険証の一体化⇒健康保険証廃止 何が問題か?!

1,政府がやろうとしていることは何か?

来年の秋には、「紙の保険証」を廃止して、マイナンバーカードを保険証として使う(これを一般的には「マイナ保険証」という)こととする。トラブル多発でも、強行の方針は変えようとしていない。

そのためには、マイナンバーカードをほとんどの人が持つ必要がある。2万ポイント付与(カード作って5000・保険証登録で7500・公金受け取り口座と紐づけで7500)で誘導し、2023年4月現在約67%の普及率。

2,,ずっと前にマイナンバーカードを作った人は、自動的にカードが保険証になる?

ならない。「利用登録」が必要。(医療機関のカードリーダーなどで。生涯に一度だけ。加入する保険が変わっても、再登録の必要はなし)

3,,来年秋までには、いやでもマイナンバーカードを作らないと、お医者さんに行けなくなる?

ならない。「カードをつくるか、つくらないか」は、あくまで任意。

「マイナ保険証」を持たない全ての人に、「資格確認書」を申請によらず交付。有効期間は5年以内に保険者(国保の場合は市)が設定。当初は、「本人の申請、有効期間1年」としていたが、国民の声で大幅に運用が改善された。【しかし「全ての人」を、保険者が把握できるのだろうか?!・・・私の疑問】

4,「マイナ保険証」で何が起こる?

今は普通にできている保険診療(自己負担1~3割)が受けられなくなるかもしれない。

- マイナンバーカードの有効期間は、発効日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)。「電子証明書」の有効期間は5年。5年に一度は更新の手続きが必要。更新しなければ、「保険証」として使えない。

- 今でも、医療機関の窓口でトラブル続出。本格運用になれば大混乱必至。

- たとえば、永年の運動で実現した「子どもの無保険解消、18歳までの医療費助成」などが、くずれるかもしれない。

- 介護現場では「マイナンバーカードの取得、管理ができない」の声があがっている。

障害者団体、認知症の家族などから、マイナンバーカードの取得が困難という声。高齢者施設(今はほとんどの施設が家族の同意を得て、保険証を預かっている)の94%からマイナンバーカードの管理ができないという回答。(保団連調査)

- マイナンバーカードを持ち歩くことによる紛失の不安

起こりうる犯罪や詐欺、その弊害は予測できない。

5,「マイナンバーカードと保険証の一体化」の次にあるものは?

「保険証との一体化」は、万能カードとして個人情報を集積⇒監視社会への道。

「私の個人情報を集め、これをもとに私のあずかり知らないところで仮想的に「私の人格」がコンピューターの上で構築されるプロファイリング・・・「私の人格」をもとに、私の未来が予想され、評価され、分類され、時にはリスク管理として、私は排除されるのです。」(黒田充「マイナンバーはこんなに恐い!」より)