「防衛」を肯定する国民意識の形成

マスメディアの報道によれば、「防衛費」と表現される軍事費の増税が与党で議論されている。「防衛」には肯定的だとしても、増税を好ましく思わない国民は当然多数なので、自民党も公明党も慎重にならざるを得ず、「自民、公明両党は13日、防衛力強化のための増税のうち、所得税について増税開始時期の決定を先送りした。政府はことし3税の増税を決めれば、2027年度時点で当初想定に近い1.1兆円の税収が確保できると計算していた。法人、たばこ両税は26年4月からの増税開始の方針が決まったものの、安定した財源確保には課題が残った。 」(日経新聞12/14)という。

とは言っても、「防衛費」を増額しなければならないとの認識は、国民の間では、もはや多数派となっていると思われる。いわゆる、世論は「防衛費」増額の必要性を肯定しているのである。「防衛費」の増額は、言葉を正しく言い換えれば、軍事費の増額であり、軍事力の拡大である。つまり、日本では(日本だけではなく、西側全体でだが)言わば軍拡路線を肯定する国民意識が、醸成されているのである。 日本国憲法は、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」 「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 」「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 」と定めるが、これらは、今や完全に空文化し、一切考慮されない。要するに日本は、軍拡路線を突っ走る方向に向かっているのだが、戦後、平和国家を目指したはずの日本が、なぜこのようなことになってしまったのだろうか?

この「防衛力」を大きくした方が良いという国民意識は、近隣の大国となった中国を意識したものであるのは間違いないだろう。それは、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が現実となったことで、「非民主主義国」中・ロへの警戒心というものが一体になり、さらなる中国脅威論が加速された言っていい。

それは、日中の相手方に対する感情が極めて悪化していることが根幹にあるのは言うまでもない。NHK(12/2)によれば、日本に「良くない印象」をもっている中国人は87%に上り、中国に「良くない印象」をもっている日本人は87.7%も存在するという事実が物語っている。

「良くない印象」をもつ国には、警戒心を持つのは自然の心理であり、それは「友好」とは正反対の感情を意味している。中国の経済的・軍事的台頭に対しては、軍事力によって自らを「防衛」するという心理が国民の間に行き渡っていることを意味しているのである。その軍事力が、日本の軍事同盟国であるアメリカに比べれば、遥かに小さいにもかかわらず、である。

では、なぜこのような「世論」が日本人に間に醸成されたのだろうか?

中国は「悪い国」というマスメディアによる「世論」の醸成

人は世界で何が起きているのかを知るのは、直接見聞きできない以上、ほとんどはマスメディアを通してである。SNSも直接の「見聞き」から発せられるは、ごく僅かであり、多くは、そのマスメディアの情報に不随して、ああだこうだと発信されるに過ぎない。

NHKだけでなく、日本の新聞・テレビ等のマスメディアは、『日本に「良くない印象」をもっている中国人』が増大したのは、中国の偏向したメディアの影響だ、と報道しているが、そのことは、実は日本側にも当てはまり、『中国に「良くない印象」をもっている日本人』がほぼ同率に存在するのも、日本側のマスメディアの影響なのである。

アメリカのバイデンが、「民主主義国対権威主義・強権主義国」に世界を分け、ロシアと並んで中国を「権威主義・強権主義国」に分類し、中国との戦いを強調したが、その認識は、日本では、かなり以前からマスメディアで喧伝されていたのである。

書店には、極右派による中国非難の書籍が山積みに並ぶ。しかし、問題はそのことではない。なぜなら、このような書籍は、反共を旗印とする極右派によって、中国革命後のかなり以前のから、書店には並んでいたからである。問題なのは、日本のマスメディアが、大量に流す中国に対する否定的な報道である。

大学研究者の、日本のマスメディアの中国報道に関する研究は多くにあるが、そのほとんどに共通している指摘がある。それは、天安門事件以降に日本のマスメディアの中国報道が変化した、というものである。

桜美林大学教授の高井潔司 は、『日本のメディアの報道フレームが「友好フレーム」から「普遍的価値フレーム」さらには「国益優先フレーム」へと変化し、その結果、報道の内容が大きく変化したことを(2014年「日中記者交換協定50年」でのシンポジウムで)解説した。友好第一から批判一色への中国報道の内容変化は、対中世論の悪化とその相乗作用を引き起こし、日中関係の冷え込みを演出している。 を解説した。友好第一から批判一色への中国報道の内容変化は、対中世論の悪化とその相乗作用を引き起こし、日中関係の冷え込みを演出している。 解説した。友好第一から批判一色への中国報道の内容変化は、対中世論の悪化とその相乗作用を引き起こし、日中関係の冷え込みを演出している。 』と指摘している。

(NHK2014年「歴史を通して考える日中メディアの課題」)

「報道フレーム」とは、報道姿勢や論調を意味する造語である。、国益優先フレーム」は、「日中友好フレーム」とは、「国交がない中、国交正常化を最優先に、相手国の暗い面よりも友好を第一とした報道」であり、「普遍的価値フレーム」は、1989年の天安門事件以降、「西側諸国の経済制裁、ソ連・東欧の崩壊・冷戦終結、グローバリゼーション」を背景に、「中国の民主主義、人権、軍事力増強」の問題を重視し、西側諸国の「自由民主主義」に基づく普遍的価値の立場からの批判的報道のことである。そしてさらに、日本の「国益優先フレーム」に変化し、現在に至っているという。具体的には、マスメディア、特に新聞は「中国の抱えるさまざまな矛盾に焦点が当てられ、中国の政治体制に対する批判報道であふれるようになった 」ということである。

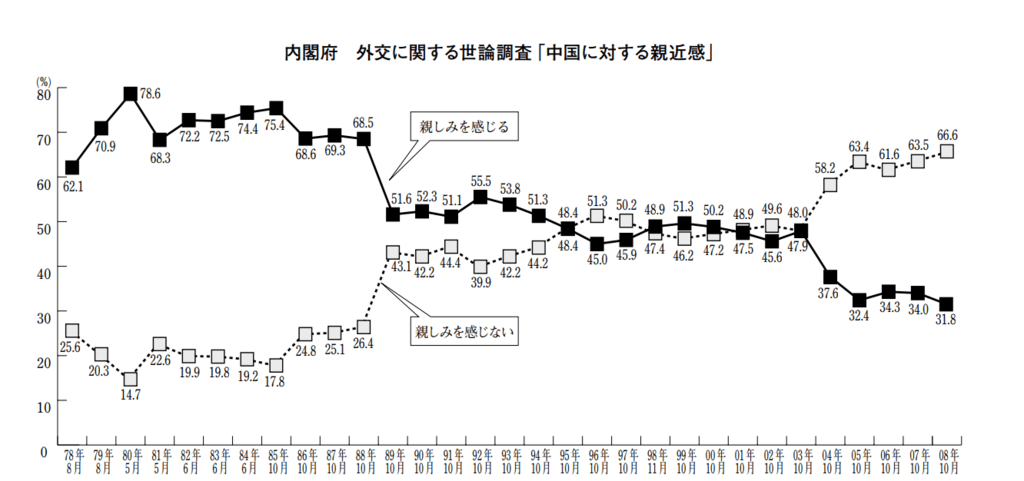

日本人の中国に対する嫌悪感の増加は、上記の世論調査グラフで明らかなとおり、「親しみを感じない」層が、1989年以降に増加し、2003年からはさらに悪化していることでも明白である。2003年以降は、中国の経済大国化と時期が一致しているが、2001年の小泉純一郎首相の靖国参拝への中国側からの批判、2004年、2005年の反日デモ等から急激に悪化している。

これらの事件のマスメディアの報道姿勢は、NHK内部からも指摘されており、「テレビ はニュースやワイドショーでこれらの出来事を繰り返し伝えたが,その多くが事態の推移をセン セーショナルに伝えるのみで、事件発生の原因や歴史的背景などを掘り下げて伝えるものは少 なかった。」(NHKメディア研究部長井暁「テレビは中国をどう伝えてきたか 」)のである。

東京大学社会科学研究所教授丸川知雄は、「巨大化する中国経済ー変化の方向を見誤った日本の中国報道」(新聞研究2018年)の中で、「イメージでなく事実を掘り下げて」と願い、『日本のメディアは、中国経済や「一帯一路」構想など中国の対外的イニシアティブに対して問題点を並べて、悲観的な見通しを語ることが多い。」と言い、「中国に関するネガティブな情報の洪水」が中国を「見誤る」と指摘している。

このような日本の報道フレームが、日本政府の立場と同様なのは、日中国交正常化が急務だった時期の「日中友好フレーム」、中国が経済大国化し、台頭してくると「自由民主主義」を持ち出し、権威主義の中国批判を強める「普遍的価値フレーム」、さらに日本の国益第一の「国益優先フレーム」に変化していったのは、自民党政権の立場でもあるからだ。要するに、日本のマスメディアは、政府の意向に沿って報道をしているのである。

上記の高井潔司は、「国際報道をかんじがらめにする中国のメディア規制」と、中国のメディアも国営新華社通信を筆頭に、中国政府の意向に沿った報道のみを繰り返していると批判しながら、「政府の誘導に乗せられる日本のメディア 」と、日本のマスメディアも中国メディア同様に政府の国策に適合した報道を繰り返していると指摘している。

この中で高井は、『日中対立を 超える「発信力」ー中国報道最前線 総局長・特派員たちの声 』と書籍を紹介し、 その中で『例えば毎日新聞前中国総局長の成沢健一さんは、「確かに反日デモや大気汚 染など注目されるテーマでは衝撃的な場面や深刻な内容について詳しく報じて いる。だが、ストレートなニュースにならない等身大の中国、そして中国人の 姿を伝える機会は非常に限られている」と 書いています』、『共同通信前中国特派員の塩沢英一さんは「尖閣諸島の問題について、日本メディアは「歴史的にも国際法的にも日本固有の領土で、領有権問題は存在しない」との日本政府の立場に立っている。』と引用している。この書籍が「特派員自身、自分たちの報道が中国の全体像を伝えていないと、誠実に認めてい」るとしているのである。

相互嫌悪による戦争への道

このような日中の相互嫌悪は、友好よりも対立を生むのは明らかである。双方のメディアによる嫌悪の醸成が、外交を対立、さらに敵対と進ませ、その先には外交の延長としての戦争が待ち構えているのである。

ロシアがウクライナへ軍事侵攻を始め、1,000日以上の終わりの見えない戦争となったが、それがロシアと欧米との代理戦争であるのは、NATOのロシア不信を前提とした「東方拡大」が大きな要因となったのは否定できないことだ。

元英国首相で侵攻直後にウクライナへ飛び、ゼレンスキーに停戦を思う止まらせたボリス・ジョンソンはジャーナリストとのインタビューで、素直に「現実を直視しよう...我々は代理戦争を仕掛けているのだ!我々は代理戦争を仕掛けている」と言った。

ジョンソンは、ロシア・ウクライナ戦争が、「我々の代理戦争」なのだから、ウクライナが必要とする兵器・弾薬を欧州が供給するのを惜しんではならない、と主張しているのだが、代理戦争という言葉を使わなくとも、兵器・弾薬供給を推進すべきだという主張は、欧米の政府、マスメディアでは主流になっている。

この戦争が欧米とロシアの戦争でもあるのは、以前のロシア(ソ連)の友好国だった東欧が欧米化し、軍事的にもNATOに加盟し、ロシアにとっては軍事的防波堤だったウクライナにも押し寄せた。それに対するロシア側が反発する危険性は、多くの冷戦期の西側外交政策者も認めている。その前提にあるのは、相互嫌悪であるのは明らかだろう。この相互嫌悪が、ロシア・東欧の旧体制時代の冷戦期から、現在でも続いているのは、西側メディアが「権威主義」の「悪の帝国」としてロシアを描き、逆にロシアメディア側も徹底した愛国主義と政権支持報道で溢れていることもその証左である。

欧米のマスメディアでは、ウクライナの妥協を含む和平論を主張すれば、「プーチンの手先」と呼ばれ、ロシアでも、「特別軍事作戦」を批判すれば、「欧米の手先」とされている。それが肯定されるのも、欧米では、ロシアは、一時的に停戦しても、これからも侵略行為をやめる筈はない「悪の帝国」であるという感情に近い認識が幅広く存在するからである。それは、ソ連時代の反共主義やその以前のロシア帝国時代からの欧米側の「ロシア嫌悪症Russophobia(ラテン語)」が、実際には深層心理に根付いていることの証である。そこには、欧州とロシアは、歴史的に中世から対立してきたことがあるのだが、反対にロシア側も「ロシア嫌悪症Russophobia」という言葉をプーチンが多用し、それに立ち向かうことがロシアの正義だと主張していることも「相互嫌悪」の状況を表している。これらの互いに対する嫌悪感が、相互不信、警戒感、相手方への脅威論を生み、この戦争を終わりの見えないものにしているのである。

このように、「相互嫌悪」は最悪の場合戦争を引き起こす。そして、互いに脅威論が巻き起こる。その備えとして、多くの場合「平和を守るために防衛力が必要だ」という論調が多数を占め、軍事力の拡大にひた走るのである。そこに大きな「役目を果たしている」のは、現実にはマスメディアなのである。