この間の土曜日は、実にきれいに晴れた秋晴れのドライブ日和でした。

那須岳は紅葉が始まったと聞いたので行くことにしました。

ところで那須岳と云う山は無くて、茶臼岳などの2,000m級で連なる山々の総称だそうで、那須連峰、那須連山などとも呼ばれているらしい。

出発はいつものように出遅れの10時30分・・・ 思い付きだから仕方が無い。

でも、圏央道から常磐道に入り、北関道を通って東北道で行けば2時間もあれば着くはず・・・高速代も1,000円だし・・・お気楽なドライブである。ルンルン♪

☆ ☆ ☆ ☆

ところが、圏央道に乗ると、筑波山が霞んでいるではないですか・・・

これじゃ、那須岳に上っても下界は見えないじゃない?

仕方がない・・・行き先を鬼怒川ダム巡りにすることにしました。

宇都宮インターを下りた所に、大分以前に行ったことのある「大晃ドライブイン」と云う中華屋があるのを思い出して、そこで昼食にすることにしました。

ところが行ってみると、とっくに倒産したらしく代替わりして、それも封鎖されているではないか。

徳次郎の交差点から日光街道を日光方面へ・・・

「とくじら」と地元の人は呼びますが、交差点の地名の標識には「TOKUJIROU」とありましたけど・・・

昼飯、昼飯・・・と、適当な食事処を目で追いながら車を進めるも、なかなか気に入ったところがありません。

とうとう、鬼怒川温泉に着いてしまいました。

大型バスが何台も入るような大きな漬物店に入って見ると、そこは当然のことながら漬物の専門店で、食堂はありませんでした。

きゅうり、なす、らっきょう、だいこん、しょうが、しそのみ、はやとうり、きざみばた・・・仕方なく何種類もの試食の味噌漬けとお茶をたらふく飲みましたけれども、空腹は満たせません。

店のおねえさんに「蕎麦の美味しいところを・・・」と尋ねると、甲高い声の早口で、大きく尻上がりで抑揚する、例の栃木弁丸出しで道順を説明するのを、何度も聞き返して、やっとの思いで理解して行ってみました。

教えて貰わなかったら絶対に行けそうに無い山奥の、しかもそのまた小路に入ったところに「小百(こびゃく)田舎蕎麦」は有りました。

味の知りたい方は是非一度訪ねてみて下さい! 栃木弁が堪能できます。

☆ ☆ ☆ ☆

食べ終わると2時を回っていましたので、またまた行き先変更して日光東照宮から奥日光を回って渋川経由で帰ろうと向かったのです。

が、男体山の方角の空は真っ黒で、大雨の惧れがあります。

仕方が無い、やっぱり奥鬼怒へ行こうっと、再々度変更して方向転換です。

鬼怒川有料道路で二度ほど料金を払い、車を進めると、「会津西街道」の道路標示があるじゃあないですか。

そうだ、この街道のどっかに江戸時代からの宿場町があるのを新聞か週刊誌で見たことがあるのを思い出しました。

でも、その名を思い出せない・・・

途中、五十里ダムの管理事務所で訪ねました。

「俺の行くとこ、何処だんべェ?」

「そりゃ、“大内宿”じゃないかい、それと“トウノへツリ”もいいよ!」と親切に教えて下さいました。

再々々度の目的地変更です。もう3時です、先を急ごう・・・

少し色づいたかなと思われる山道を、ハンドルを右に左に切りながら上り下りして進みました。江戸時代の参勤交代の往時が偲ばれる人恋しくなるような山奥です。

国道121号線は、37年前に通った時よりも数段改良されておりました。

☆ ☆ ☆ ☆

日が山の頂に隠れるころの4時半に、下郷町・大内宿へ着きました。

思いの外広い宿場の道を登って行くと、ぞろぞろの観光客は皆帰り道です。

宿場のお店も店じまいの準備中・・・

江戸時代の昔を駆け足で見て廻りました。

だって、おすすめの“トウノへツリ”にも寄ってみなくちゃなんめェ・・・

何となく栃木訛りになってしまいました・・・

☆ ☆ ☆ ☆

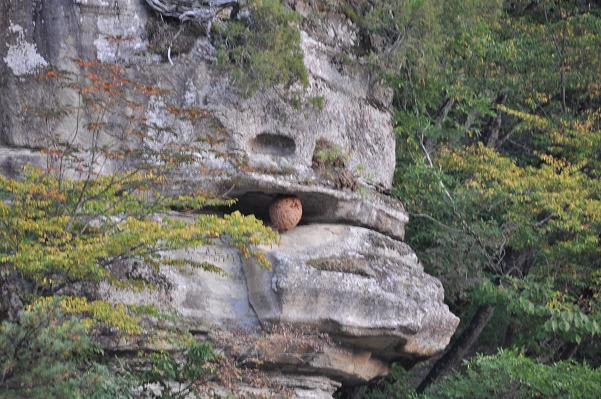

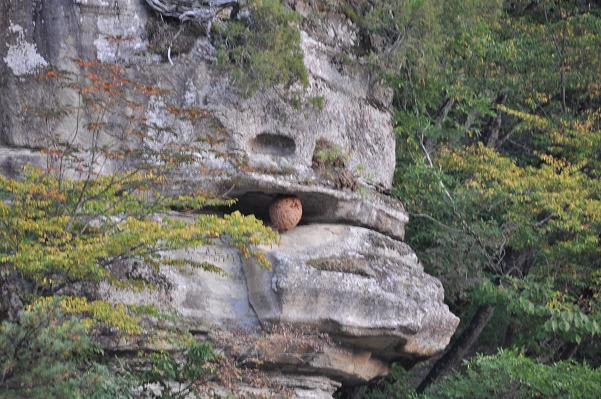

走ること15分で、“トウノへツリ”に着きました。漢字では“塔の岪”と書くようです。

5時20分ですけれど、天気が良いせいか未だ明るい。

急いで写真を撮りました。

よく見ると、すっごくでっかい「すずめばちの巣」があるじゃないですか。

なんか特別な宝物でも発見したような得した気分です。

秋の日はつるべ落とし・・・ 西方の山には白い半月が・・・

もう5時半を過ぎています。

すでに、すっぽり日が暮れた駐車場に戻ってみると、木立の間から幻想的な灯かりが窓からもれる建物が見えるじゃないですか・・・

誰もいない無人の駅舎です(会津鉄道)。

☆ ☆ ☆ ☆

帰りは昨年開通した甲子(かし)トンネルを通って白河ICから高速で帰りました。

“ふらふら変更ドライブ”も、9時30分無事帰着。

駆け足旅行では旅の味わいも半減です。

それにこの近くには、日本で星が一番きれいに見えるといわれるロマンチックな会津高原もあると云うのに・・・

(南会津町針生地区の標高800mにある台鞍荘(だいくらそう)など)

白虎隊の会津は、保科氏23万石で、剛直な“会津魂”が残っている土地柄です。

「目的をころころ変えるような奴は会津に立ち入るべからず!」と怒られそうです。

今度こそ、しっかりと計画を立ててから、再挑戦です!

那須岳は紅葉が始まったと聞いたので行くことにしました。

ところで那須岳と云う山は無くて、茶臼岳などの2,000m級で連なる山々の総称だそうで、那須連峰、那須連山などとも呼ばれているらしい。

出発はいつものように出遅れの10時30分・・・ 思い付きだから仕方が無い。

でも、圏央道から常磐道に入り、北関道を通って東北道で行けば2時間もあれば着くはず・・・高速代も1,000円だし・・・お気楽なドライブである。ルンルン♪

☆ ☆ ☆ ☆

ところが、圏央道に乗ると、筑波山が霞んでいるではないですか・・・

これじゃ、那須岳に上っても下界は見えないじゃない?

仕方がない・・・行き先を鬼怒川ダム巡りにすることにしました。

宇都宮インターを下りた所に、大分以前に行ったことのある「大晃ドライブイン」と云う中華屋があるのを思い出して、そこで昼食にすることにしました。

ところが行ってみると、とっくに倒産したらしく代替わりして、それも封鎖されているではないか。

徳次郎の交差点から日光街道を日光方面へ・・・

「とくじら」と地元の人は呼びますが、交差点の地名の標識には「TOKUJIROU」とありましたけど・・・

昼飯、昼飯・・・と、適当な食事処を目で追いながら車を進めるも、なかなか気に入ったところがありません。

とうとう、鬼怒川温泉に着いてしまいました。

大型バスが何台も入るような大きな漬物店に入って見ると、そこは当然のことながら漬物の専門店で、食堂はありませんでした。

きゅうり、なす、らっきょう、だいこん、しょうが、しそのみ、はやとうり、きざみばた・・・仕方なく何種類もの試食の味噌漬けとお茶をたらふく飲みましたけれども、空腹は満たせません。

店のおねえさんに「蕎麦の美味しいところを・・・」と尋ねると、甲高い声の早口で、大きく尻上がりで抑揚する、例の栃木弁丸出しで道順を説明するのを、何度も聞き返して、やっとの思いで理解して行ってみました。

教えて貰わなかったら絶対に行けそうに無い山奥の、しかもそのまた小路に入ったところに「小百(こびゃく)田舎蕎麦」は有りました。

味の知りたい方は是非一度訪ねてみて下さい! 栃木弁が堪能できます。

☆ ☆ ☆ ☆

食べ終わると2時を回っていましたので、またまた行き先変更して日光東照宮から奥日光を回って渋川経由で帰ろうと向かったのです。

が、男体山の方角の空は真っ黒で、大雨の惧れがあります。

仕方が無い、やっぱり奥鬼怒へ行こうっと、再々度変更して方向転換です。

鬼怒川有料道路で二度ほど料金を払い、車を進めると、「会津西街道」の道路標示があるじゃあないですか。

そうだ、この街道のどっかに江戸時代からの宿場町があるのを新聞か週刊誌で見たことがあるのを思い出しました。

でも、その名を思い出せない・・・

途中、五十里ダムの管理事務所で訪ねました。

「俺の行くとこ、何処だんべェ?」

「そりゃ、“大内宿”じゃないかい、それと“トウノへツリ”もいいよ!」と親切に教えて下さいました。

再々々度の目的地変更です。もう3時です、先を急ごう・・・

少し色づいたかなと思われる山道を、ハンドルを右に左に切りながら上り下りして進みました。江戸時代の参勤交代の往時が偲ばれる人恋しくなるような山奥です。

国道121号線は、37年前に通った時よりも数段改良されておりました。

☆ ☆ ☆ ☆

日が山の頂に隠れるころの4時半に、下郷町・大内宿へ着きました。

思いの外広い宿場の道を登って行くと、ぞろぞろの観光客は皆帰り道です。

宿場のお店も店じまいの準備中・・・

江戸時代の昔を駆け足で見て廻りました。

だって、おすすめの“トウノへツリ”にも寄ってみなくちゃなんめェ・・・

何となく栃木訛りになってしまいました・・・

☆ ☆ ☆ ☆

走ること15分で、“トウノへツリ”に着きました。漢字では“塔の岪”と書くようです。

5時20分ですけれど、天気が良いせいか未だ明るい。

急いで写真を撮りました。

よく見ると、すっごくでっかい「すずめばちの巣」があるじゃないですか。

なんか特別な宝物でも発見したような得した気分です。

秋の日はつるべ落とし・・・ 西方の山には白い半月が・・・

もう5時半を過ぎています。

すでに、すっぽり日が暮れた駐車場に戻ってみると、木立の間から幻想的な灯かりが窓からもれる建物が見えるじゃないですか・・・

誰もいない無人の駅舎です(会津鉄道)。

☆ ☆ ☆ ☆

帰りは昨年開通した甲子(かし)トンネルを通って白河ICから高速で帰りました。

“ふらふら変更ドライブ”も、9時30分無事帰着。

駆け足旅行では旅の味わいも半減です。

それにこの近くには、日本で星が一番きれいに見えるといわれるロマンチックな会津高原もあると云うのに・・・

(南会津町針生地区の標高800mにある台鞍荘(だいくらそう)など)

白虎隊の会津は、保科氏23万石で、剛直な“会津魂”が残っている土地柄です。

「目的をころころ変えるような奴は会津に立ち入るべからず!」と怒られそうです。

今度こそ、しっかりと計画を立ててから、再挑戦です!