【連載】藤原雄介のちょっと寄り道(85)

日台を俳句で結んだ藤原若菜①

▲家族で訪れた九族文化村

▲阿里山への家族旅行

先々週、故藤原若菜の俳人としての軌跡の一部を残しておきたいとの思いに駆られ、後先も考えず思いつくままに書き始めてしまった。いきなり春燈賞受賞72句の内自選句25句を載せ、若菜の大先輩である林紀夫氏が受賞に寄せて執筆された「藤原若菜論・大きく羽撃け」の中で若菜が俳句に目覚めるまでについて書かれた前半部分のみを掲載させていただいた。

そして、本来最初に書くべきであった彼女を俳句の道に導いてくださった師である黄霊芝先生のこと、若菜が蓬莱(台湾)に寄せていた思いなどがすっぽり抜け落ちたまま、辞世の句にまで話が飛んでしまった。これから若菜が辿った俳句の軌跡を落ち着いて、順を追って記していきたい。

若菜は、『春燈』の2010年7月号から9月号にかけて「台湾俳句事情」というエッセイを3回に亘って連載した。今回、本ブログに転載して紹介するのは、7月号の「(その一)黄霊芝と日本語」である。

台湾俳句事情(その一)

―黄霊芝と日本語

藤原若菜

▲台湾最北部の景勝地・野柳岬にて

私は一九九一年から一九九五年にかけて約四年間を台湾で暮らした。 夫の台湾駐在のためである。

二年目のある日、夫の両親から「お世話になっている俳旬の先生(「燕巣」主宰の羽田岳水氏)が台湾旅行されるので、できれば会ってご挨拶してほしい」という連絡があった。

当時俳句に全く興味のなかった私だが、ともかくも夫からその先生の宿泊先のホテルへ電話を入れて貰った。ロビーででもお目にかかれれば、と思っていた私達は、思いがけなく、台湾の俳句会との交流の場に紛れ込む事態になってしまう。それが私と「台北俳句会」延いては俳句との邂逅だった。

春燈誌には台湾からの投句がある。中国名の方々なので「中国人なのに日本の俳句を?」と嬉しさ混じりの驚きを感じる人が多いようだ。彼の地の方々は台湾人であって中国人ではないと私は思うが、これは少々ややこしい話になるので今は措く。ともあれ「元日本人」なのである。

明治二八年(一八九五) 下関条約により台湾は日本に割譲され昭和二〇年(一九四五)に中国に返還されている。その間の五〇年間台湾では日本語による日本教育が為されたので、現在七〇代・八〇代の台湾の人は生まれてから精神と言語の基礎が形成される思春期までの年月を「日本」の中で成長したことになる。

教育の場の学校及び公共の場では日本語、そして家庭内では本来の台湾語 (閩南〈ミンナン〉語や客家〈ハッカ〉語など)を使った皆さんは今も日本語と台湾語のバイリンガルである。それは恰も大阪出身の私がソトでは標準語、ウチでは大阪弁を使い分けるのと大差ないようにさえ思える。

しかし、終戦の翌年、中華民國政府が日本語禁止令を出した為に、彼らは、北京語をベースにした所謂「中国語」(大陸では漢語〈ハンユイ〉或いは普通語〈プウトンホア〉、台湾では國語〈クオユイ〉と言う)を学ばざるを得なかった。 私達が中学校で英語を学習する以上の切実さであったことは想像に難くない。故に彼らは実際のところバイリンガルどころか立派なトリリンガルである訳だが、それでも彼らにとって「中国語」は三番目の言語でしかない。言うなれば台湾人という豊かな土壌に日本語という苗が根を張り成長した時点で枝先辺りに接木されたのが中国語なのである。為に、今も夫婦喧嘩の際、夫が日本語で罵ると年下の妻は台湾語でまくしたて、息子や娘が中国語で仲裁に入る。というような情景はままあるとか……?

台湾で一九四七年に勃発した二・二八事件は、一九八九年の北京・天安門事件をはるかに超える惨劇だった。そしてこれをきっかけに布かれた戒厳令は一九八七年まで続き、一九五〇年代後半からは、日本からの文芸誌はしばしば没収されるようになり、日本語での文芸の道が閉ざされてしまう。のみならず日本語を使うこと自体が反政府思想の疑いをかけられかねなかった状況が続く中で「台北俳句会」が誕生した。丁度四〇年前の一九七〇年七月。主宰は黄霊芝。私の俳句における最初の師である。

黄先生は日本語禁止下での俳句会の折には常に短刀を携えられていたそうだ。何かしらの際に自身よりも先ず会員を守るべく。幸い使用することはなかったにせよ、それだけの覚悟で開かれた句会は日本国内の何処にもなかっただろう。密かに俳句会を続ける傍ら、否それ以前から、発表する当てもないまま、ただ自分の為に書き続けてこられた先生の作品群は多様なジャンルに及ぶ。短歌、詩、童話、民話、随筆、論文、小説……多種多芸の現役の文学者である。

小説では、日本語での処女作を自ら中文訳した「蟹」という短編が、一九七〇年の「第一回呉濁流文学奨」」を受賞している。この作品は二〇〇二年に日本で、若い頃の日本名「国江春菁」として出版された『宋王之印」(慶友社刊)の中に収録されている。

二〇〇三年発刊の『台湾俳句歳時記』(言叢社刊)により、二〇〇四年に「第三回正岡子規国際俳句賞」を受賞、二〇〇六年に日本政府から旭日小綬章を勲されたことは黄霊芝先生ご本人のみならず、台北俳句会会員全員の大いなる喜びであったことは言うまでもない。

このようなエピソードを知った日本人から「そんなにも日本語を愛して貰って嬉しい」と言われたことがある先生は「我々は愛しているからではなく、便利だから日本語を使っている」と仰有る。これは紛れもない真実の中に黄霊芝先生らしい含羞が潜んでいるように私には思えてならない。英語や仏語さえも物される黄先生の私家本『黄霊芝作品集20』の中の次の言葉を紹介して第一回目の稿を閉じる。

これほど有利な工具を存分にもった言語ないし民族は、文 藝上他にいないだろう。ずるいといっていいほどだ。

だから私は外人のくせに日本語を使っている。

だから雪が飛び、日が暮れる。

だから夜が明け、日が暮れ、夜が明ける。

【本ブログ編集部から】『春燈』では数カ所の漢字にルビがふられていますが、ブログでは小さくて読みづらいので、〈 〉の中に入れています。

▲自宅の庭に佇む黄霊芝先生。まるで仙人だ。2016年3月12日に台北で波乱の生涯を87歳で閉じる

▲拙宅に残された黄霊芝作品集。すべての本には若菜に向けた直筆サインが

▲黄霊芝先生が編纂した『台湾俳句歳時記』の一部

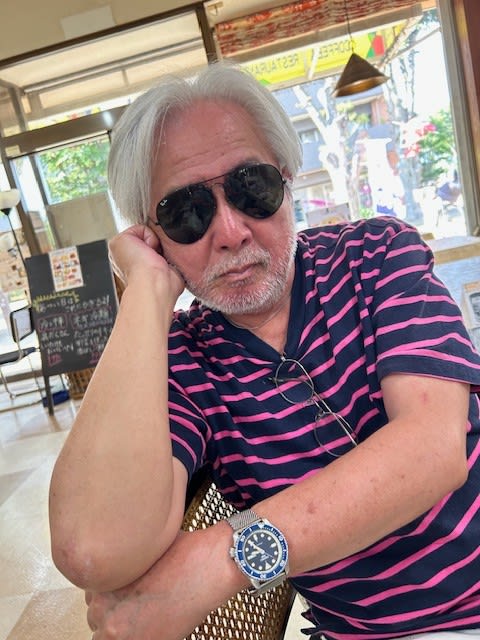

黄霊芝先生には、私も二度ほどお会いしたことがある。その風貌は、まるで仙人そのもので、飄飄とした軽妙な語り口とは裏腹に、その言葉には鋭い風刺や蘊蓄がぎっしりと詰まっていた。ひと言も聞き漏らすまいと、緊張して耳を傾けたものだ。

黄先生は1928年6月20日、台南市の東門町(現・東門路)で生まれた。父親が台湾総督府の評議員だったので、日本人と同じ小・中学校に通う。しかし、日本の敗戦で台湾は中国国民党の支配下に置かれる。日本語を使うことは許されなかった。

若菜が書いたように、発表のあてもないのに日本語の小説を創作するだけでなく、詩や俳句、そして短歌づくりにも精を出す。1962年に開かれた第2回パリ国際青年芸術展に出品した彫刻が入選する等、多才な人物だった。

この原稿を書く参考となる資料や本を漁ろうと若菜の書斎の書棚のガラス扉を開けたら、「黄霊芝作品集」が何冊か目に止まった。ほとんどの書には、先生直筆のサインが添えられている。手に取ってパラパラとページをめくってみたら、思わず引き込まれてしまい、原稿書きに戻れなくなってしまった。(つづく)

【藤原雄介(ふじわら ゆうすけ)さんのプロフィール】

昭和27(1952)年、大阪生まれ。大阪府立春日丘高校から京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科に入学する。大学時代は探検部に所属するが、1年間休学してシベリア鉄道で渡欧。スペインのマドリード・コンプルテンセ大学で学びながら、休み中にバックパッカーとして欧州各国やモロッコ等をヒッチハイクする。大学卒業後の昭和51(1976)年、石川島播磨重工業株式会社(現IHI)に入社、一貫して海外営業・戦略畑を歩む。入社3年目に日墨政府交換留学制度でメキシコのプエブラ州立大学に1年間留学。その後、オランダ・アムステルダム、台北に駐在し、中国室長、IHI (HK) LTD.社長、海外営業戦略部長などを経て、IHIヨーロッパ(IHI Europe Ltd.) 社長としてロンドンに4年間駐在した。定年退職後、IHI環境エンジニアリング株式会社社長補佐としてバイオリアクターなどの東南アジア事業展開に従事。その後、新潟トランシス株式会社で香港国際空港の無人旅客搬送システム拡張工事のプロジェクトコーディネーターを務め、令和元(2019)年9月に同社を退職した。その間、公私合わせて58カ国を訪問。現在、白井市南山に在住し、環境保全団体グリーンレンジャー会長として活動する傍ら英語翻訳業を営む。