前回は、S-043のバックロードホーンの出口を12mm厚の合板で部分的に塞ぐことで、特性が変化することを確認しました。

今回は、ホーン開口部となるφ50mmの穴に塩ビ管を挿入し、

「長さ」のあるダクトとしての動作を検証します。

(ベースとなる、S-043の概要)

このS-043の開口部に、

φ50mmの穴が開いた12mm厚板を装着し(バックロードバスレフ①とする)、

さらに、長さが100mmのφ50mm塩ビ管を穴に刺した状態(バックロードバスレフ②とする)での評価を行いました。

まずは、ホーン開口部の特性から。

バックロードホーン状態(塞ぎ板なし)

バックロードバスレフ①(φ50mm、12mm)

バックロードバスレフ②(φ50mm、100mm)

ダクトの部分が、長くなることで、

放出される100Hz以下の低音が、大きくなっていくのが分かります。

この変化は、より長いダクトを装着することで、

ホーン由来の高次共振音(200Hz以上)が抑えられたために、

相対的に、重低音(100Hz以下)のレベルが大きくなっているといえます。

次に、ユニット近傍(軸上5cm)の周波数特性を見てましょう。

バックロードホーン状態(塞ぎ板なし)

バックロードバスレフ①(φ50mm、12mm)

バックロードバスレフ②(φ50mm、100mm)

「φ50mm、12mm」では160Hz付近に確認された共鳴によるディップは、

「φ50mm、100mm」では130Hz付近へと変化しています。

「ダクトの長さが長くなると、共鳴周波数が低くなる」というお話は、

まるで「バスレフ箱」のようだと言えます。

しかし、実際にこのバックロードホーン箱の内容量(8.6L)を用いて、

バスレフの共鳴周波数を求めると、以下の値になります。

「φ50mm、12mm」 99Hz (バスレフと仮定しての計算値)

「φ50mm、100mm」 59Hz (バスレフと仮定しての計算値)

少なくとも、今回とったデータの中には、

上記の計算結果に対応するピークは出てきていません。

バックロードバスレフの動作を解明するには、

もう少しデータが必要なようです。

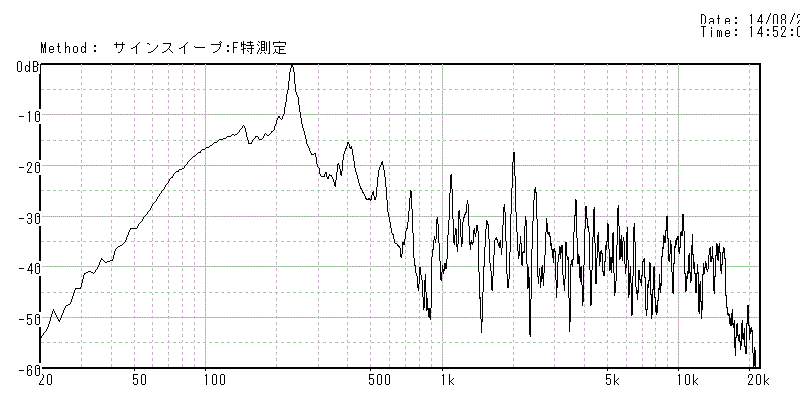

さて、ラストは周波数特性(軸上0.5m)です。

バックロードホーン状態(塞ぎ板なし)

バックロードバスレフ①(φ50mm、12mm)

バックロードバスレフ②(φ50mm、100mm)

一見して分かるように、200Hz前後の中低域のレベルが全く異なっています。

聴感でも、ダクトを用いることで、中低域の余分な中低音が減少し、さらに100Hz以下の重低音が聞こえるようになってくる変化を感じることができました。

今回は、バックロードバスレフの「ダクト」に着眼して話を進めてみました。

次回は、ホーンの長さを1.2mに拡張して、特性をとってみようと思います。

今回は、ホーン開口部となるφ50mmの穴に塩ビ管を挿入し、

「長さ」のあるダクトとしての動作を検証します。

(ベースとなる、S-043の概要)

このS-043の開口部に、

φ50mmの穴が開いた12mm厚板を装着し(バックロードバスレフ①とする)、

さらに、長さが100mmのφ50mm塩ビ管を穴に刺した状態(バックロードバスレフ②とする)での評価を行いました。

まずは、ホーン開口部の特性から。

バックロードホーン状態(塞ぎ板なし)

バックロードバスレフ①(φ50mm、12mm)

バックロードバスレフ②(φ50mm、100mm)

ダクトの部分が、長くなることで、

放出される100Hz以下の低音が、大きくなっていくのが分かります。

この変化は、より長いダクトを装着することで、

ホーン由来の高次共振音(200Hz以上)が抑えられたために、

相対的に、重低音(100Hz以下)のレベルが大きくなっているといえます。

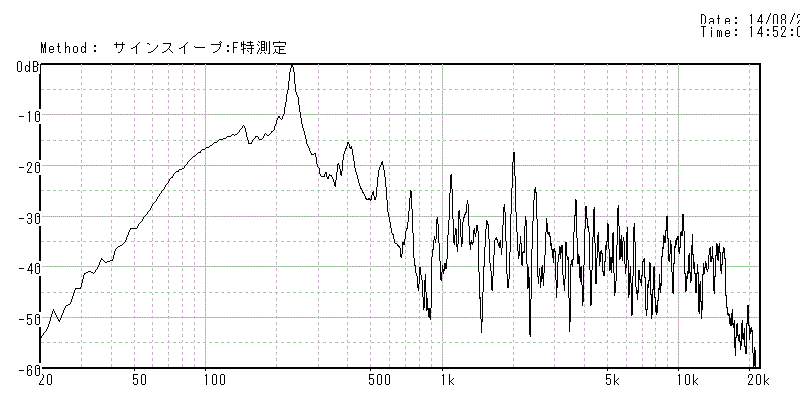

次に、ユニット近傍(軸上5cm)の周波数特性を見てましょう。

バックロードホーン状態(塞ぎ板なし)

バックロードバスレフ①(φ50mm、12mm)

バックロードバスレフ②(φ50mm、100mm)

「φ50mm、12mm」では160Hz付近に確認された共鳴によるディップは、

「φ50mm、100mm」では130Hz付近へと変化しています。

「ダクトの長さが長くなると、共鳴周波数が低くなる」というお話は、

まるで「バスレフ箱」のようだと言えます。

しかし、実際にこのバックロードホーン箱の内容量(8.6L)を用いて、

バスレフの共鳴周波数を求めると、以下の値になります。

「φ50mm、12mm」 99Hz (バスレフと仮定しての計算値)

「φ50mm、100mm」 59Hz (バスレフと仮定しての計算値)

少なくとも、今回とったデータの中には、

上記の計算結果に対応するピークは出てきていません。

バックロードバスレフの動作を解明するには、

もう少しデータが必要なようです。

さて、ラストは周波数特性(軸上0.5m)です。

バックロードホーン状態(塞ぎ板なし)

バックロードバスレフ①(φ50mm、12mm)

バックロードバスレフ②(φ50mm、100mm)

一見して分かるように、200Hz前後の中低域のレベルが全く異なっています。

聴感でも、ダクトを用いることで、中低域の余分な中低音が減少し、さらに100Hz以下の重低音が聞こえるようになってくる変化を感じることができました。

今回は、バックロードバスレフの「ダクト」に着眼して話を進めてみました。

次回は、ホーンの長さを1.2mに拡張して、特性をとってみようと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます