今日は、硬貨インシュレーターシリーズの新章として、

「新・硬貨インシュレーターの実力」の第一弾をお送りします。

そもそも、硬貨インシュレーターというのは、

身近にある「10円玉」「5円玉」「1円玉」をインシュレーターとして使用すると、

けっこう良い結果がでるよ。 という話でして、

2011年に日記を書いて以来、多くの方に読んで頂いています。

「硬貨インシュレーターの実力!(2011年04月02日)」

<複数を重ね合わせるという技も・・・>

さて、今日は新章ということもあり、

「インシュレーター」の基本として、その意味や効能を考えてみようと思います。

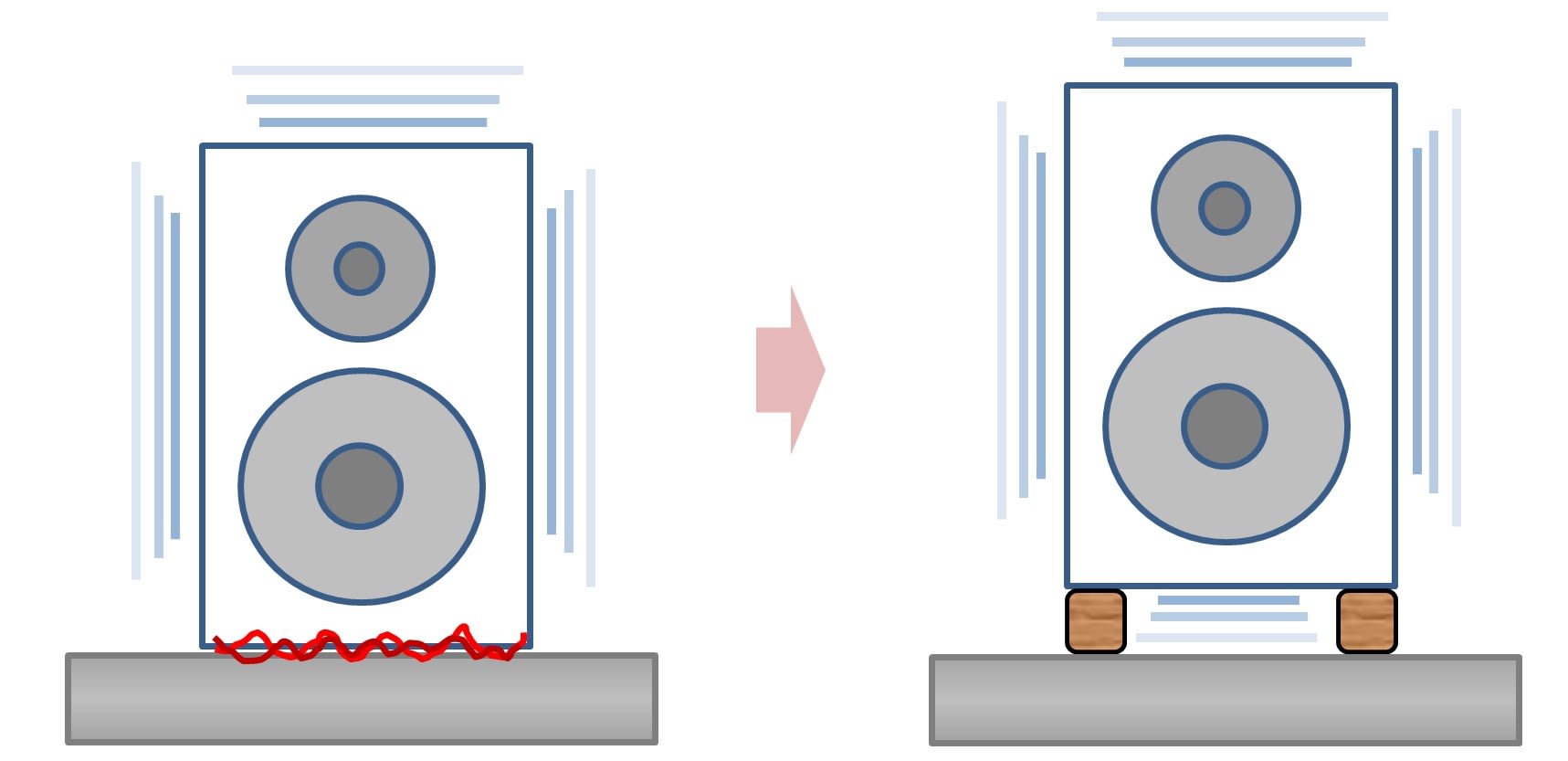

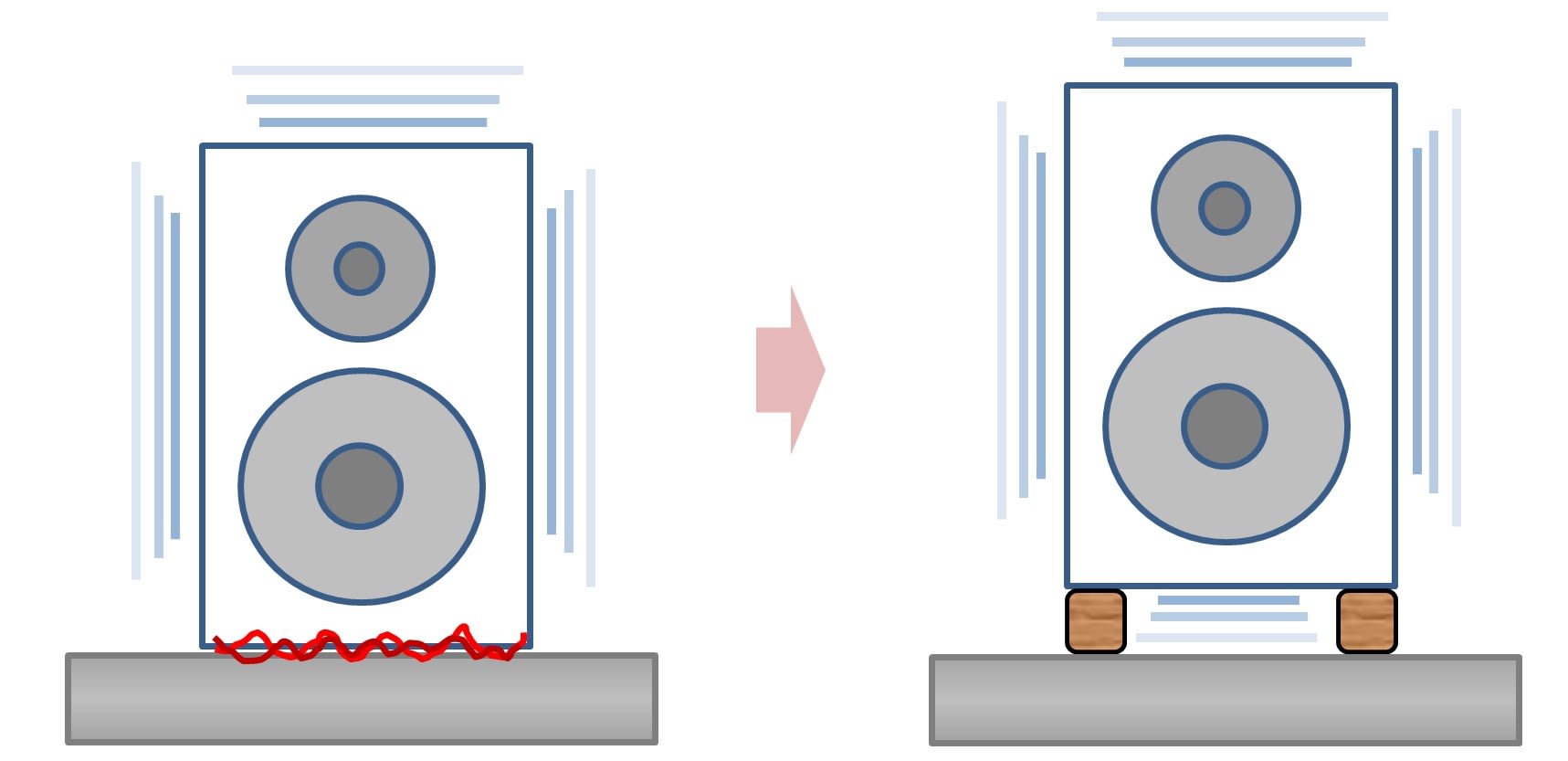

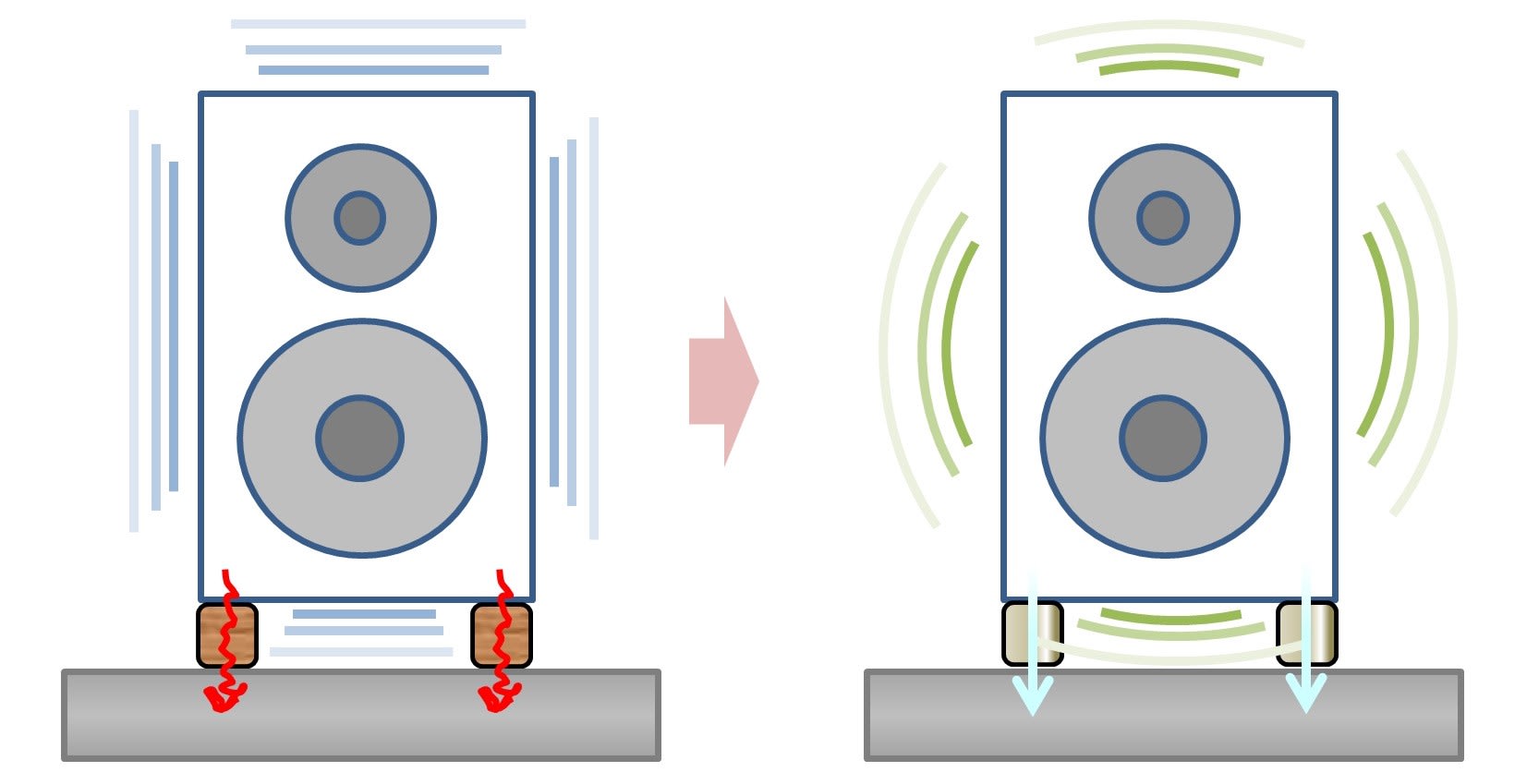

スピーカーというのは、多かれ少なかれ、

それ自身の振動により、箱(エンクロージュア)が振動しています。

インシュレーターを使わずに、接地面にベタ置きした場合は、

その底面だけが上手く振動できない状態になってしまいます。

(左の絵)

一方で、インシュレーターを使用すると、

底面がフリーになり、よりスピーカーにとって好ましい振動パターンになることが多いようです。

経験上、ベタ置きの時に、どことなく詰まったような音や、耳障りな音が出てくる場合は、

しっかりと底面の4隅をインシュレーターで支持してやることで、より開放的で鳴りっぷりの良い音になる事が多いですね。

------------------------------------------------

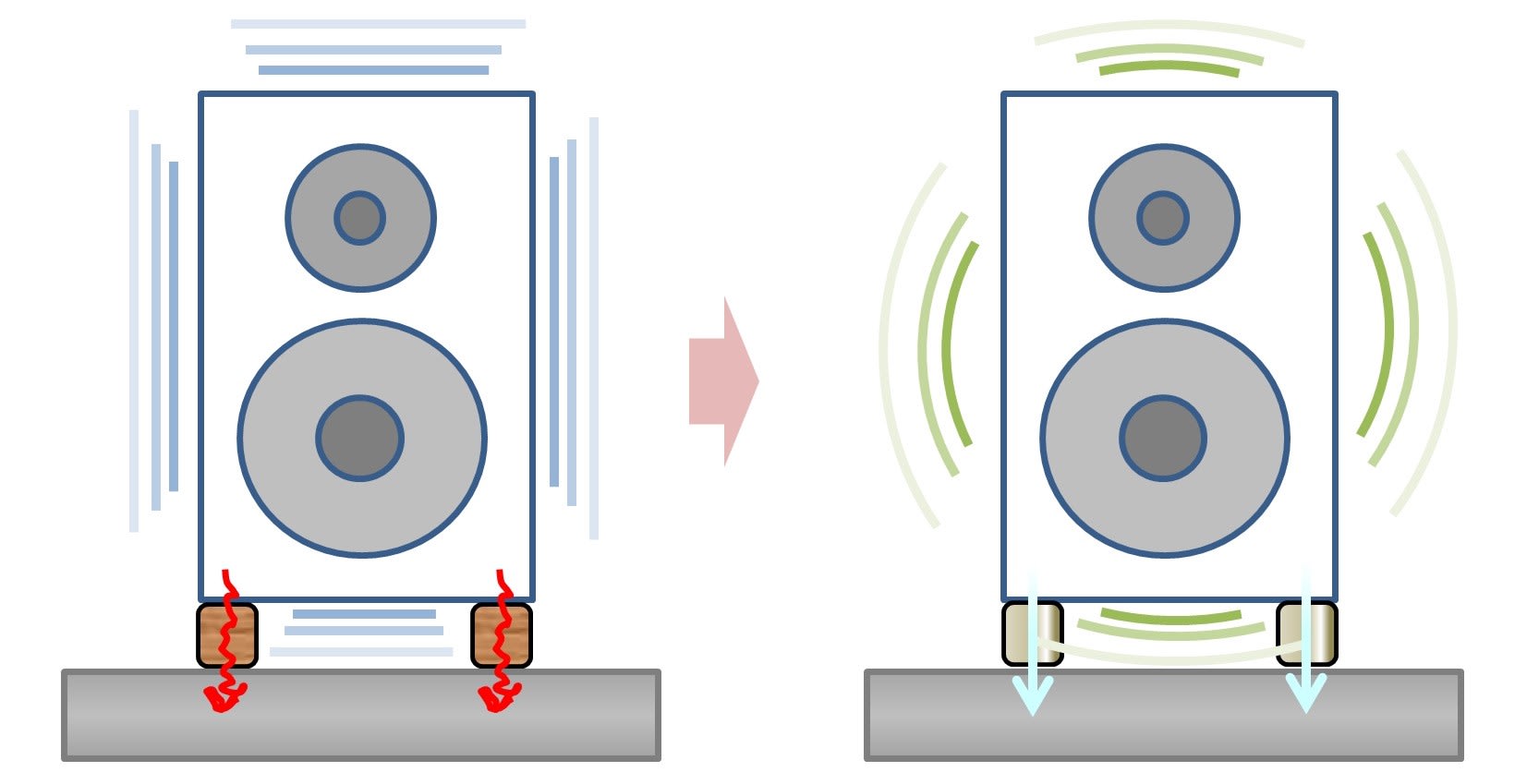

そして、次のステップとして、

インシュレーターには振動を制御する効能があります。

素材には、それ自身の固有の振動(減衰)パターンがあり、

それを上手く活用することで、スピーカーの振動、さらにはスピーカーの音色自体をコントロールすることができます。

さらには、構造を最適化して、よりオーディオ的に好ましい振動特性を付与したインシュレーターも、多く販売されています。

この変化の度合いも、想像以上に大きいもので、

低音を豊かにしたり、高域の伸びやかさを付与したりなど、工夫次第ではかなりの変化を狙うことができます。

(ちなみに、測定をしても周波数特性は殆ど変わりません。)

いずれにしても、自身の求める音の方向性、また、機材や接地面の状況により、適切なインシュレーターは変わってくると考えています。

-----------------------------------------------

とはいっても、インシュレーターを使わなくても、

オーディオ的には間違いではありません。

ケーブルのように、使用しない限り音が出せない・・・という事はないですし、

スピーカースタンドのように、正しい設置のために必要・・・という物でもありません。

さらに言えば、理想的な状況であれば、

そもそもインシュレーターなど必要ではないのかもしれません。

完璧なスピーカー、完璧な床があれば、

そもそも、インシュレーターで音や振動を調整するという必要はないでしょう。

ハイエンドオーディオの写真で、機材が床にベタ置きになっているのを見ることがあるのは、

この理想に近い状況を実現しているからなのかもしれません。

でも、我々全員が理想的な状況を手に入れられるわけではありませんよね。

自分の持っている環境・機材で、求める音を出すためのアイテムとして、

振動をコントロールするインシュレーターは非常に有効な手段として働いてくれるはずです。

-------------------------------------------

例えば、こんな状況。

メタルラックは、それ自身が共振しやすく、

オーディオ機器を載せるには、振動を上手く制御したいところです。

もちろん、ラック自体を変えてしまう手段もあるとは思いますが、

こういった困った状況でこそ、インシュレーターが大きな効果を発揮してくれるでしょう。

他にも、こんな例もあります。

良さげなスピーカースタンドですが、

中身は、木材で作った自作品。

木材は、自然な響きがとても好ましい素材なのですが、

比重が軽いぶん、低音の重量感を出すのは苦手なタイプです。

こういう時には、金属や石材系のインシュレーターを入れてやることで、

音の重心の低さ、パンチ感を出していくことができるはずです。

-----------------------------------------

いかがでしたでしょうか?

「インシュレーター」は、様々な効能があって、

使用することで音を大きくコントロールできるということ。

一方で、必ず使わなければならないというアイデムではなく、

必要に応じて、求める音に応じて使っていく一つの手段であることも、大切なポイントだと思っています。

次回は、硬貨インシュレーターのキモとなる「音をどう調整するか」についてお話ししようと思います!

「新・硬貨インシュレーターの実力」の第一弾をお送りします。

そもそも、硬貨インシュレーターというのは、

身近にある「10円玉」「5円玉」「1円玉」をインシュレーターとして使用すると、

けっこう良い結果がでるよ。 という話でして、

2011年に日記を書いて以来、多くの方に読んで頂いています。

「硬貨インシュレーターの実力!(2011年04月02日)」

<複数を重ね合わせるという技も・・・>

さて、今日は新章ということもあり、

「インシュレーター」の基本として、その意味や効能を考えてみようと思います。

スピーカーというのは、多かれ少なかれ、

それ自身の振動により、箱(エンクロージュア)が振動しています。

インシュレーターを使わずに、接地面にベタ置きした場合は、

その底面だけが上手く振動できない状態になってしまいます。

(左の絵)

一方で、インシュレーターを使用すると、

底面がフリーになり、よりスピーカーにとって好ましい振動パターンになることが多いようです。

経験上、ベタ置きの時に、どことなく詰まったような音や、耳障りな音が出てくる場合は、

しっかりと底面の4隅をインシュレーターで支持してやることで、より開放的で鳴りっぷりの良い音になる事が多いですね。

------------------------------------------------

そして、次のステップとして、

インシュレーターには振動を制御する効能があります。

素材には、それ自身の固有の振動(減衰)パターンがあり、

それを上手く活用することで、スピーカーの振動、さらにはスピーカーの音色自体をコントロールすることができます。

さらには、構造を最適化して、よりオーディオ的に好ましい振動特性を付与したインシュレーターも、多く販売されています。

この変化の度合いも、想像以上に大きいもので、

低音を豊かにしたり、高域の伸びやかさを付与したりなど、工夫次第ではかなりの変化を狙うことができます。

(ちなみに、測定をしても周波数特性は殆ど変わりません。)

いずれにしても、自身の求める音の方向性、また、機材や接地面の状況により、適切なインシュレーターは変わってくると考えています。

-----------------------------------------------

とはいっても、インシュレーターを使わなくても、

オーディオ的には間違いではありません。

ケーブルのように、使用しない限り音が出せない・・・という事はないですし、

スピーカースタンドのように、正しい設置のために必要・・・という物でもありません。

さらに言えば、理想的な状況であれば、

そもそもインシュレーターなど必要ではないのかもしれません。

完璧なスピーカー、完璧な床があれば、

そもそも、インシュレーターで音や振動を調整するという必要はないでしょう。

ハイエンドオーディオの写真で、機材が床にベタ置きになっているのを見ることがあるのは、

この理想に近い状況を実現しているからなのかもしれません。

でも、我々全員が理想的な状況を手に入れられるわけではありませんよね。

自分の持っている環境・機材で、求める音を出すためのアイテムとして、

振動をコントロールするインシュレーターは非常に有効な手段として働いてくれるはずです。

-------------------------------------------

例えば、こんな状況。

メタルラックは、それ自身が共振しやすく、

オーディオ機器を載せるには、振動を上手く制御したいところです。

もちろん、ラック自体を変えてしまう手段もあるとは思いますが、

こういった困った状況でこそ、インシュレーターが大きな効果を発揮してくれるでしょう。

他にも、こんな例もあります。

良さげなスピーカースタンドですが、

中身は、木材で作った自作品。

木材は、自然な響きがとても好ましい素材なのですが、

比重が軽いぶん、低音の重量感を出すのは苦手なタイプです。

こういう時には、金属や石材系のインシュレーターを入れてやることで、

音の重心の低さ、パンチ感を出していくことができるはずです。

-----------------------------------------

いかがでしたでしょうか?

「インシュレーター」は、様々な効能があって、

使用することで音を大きくコントロールできるということ。

一方で、必ず使わなければならないというアイデムではなく、

必要に応じて、求める音に応じて使っていく一つの手段であることも、大切なポイントだと思っています。

次回は、硬貨インシュレーターのキモとなる「音をどう調整するか」についてお話ししようと思います!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます