2013年、初のSP作製になります。

今まで何台のスピーカーを作ってきたかカウントしてみたところ、

何と、これで35台目!!

そんな訳で、今日もがんばってスピーカー工作です。

<今まで作製してきた自作スピーカー一覧はこちら。>

今回のテーマは、薄型サラウンドスピーカー。

部屋の壁に沿うような、薄型デザインを目指します。

使用するスピーカーユニットは、

手元にあったALPINE「DLS-108X」。

無駄な音を出さない、現代的なユニットで、

特に音場再現性に優れることを知っていたので採用しました。

箱の構成は、ダブルバスレフ型とします。

スペースファクターと、低音再生能力の兼ね合いが好バランスな方式です。

一般的なダブルバスレフ型は、長岡鉄男先生の設計によるものですが、

今回は、知人の協力もあり、新しい設計法での挑戦になります。

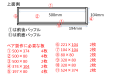

<クリックで拡大>

設計法は、知人の長年のダブルバスレフ経験によるもので、

作例を聴く機会があった時には、非常に自然な低音質感に感心したものです。

今回は、その公式を頼りに設計を進めました。

こうして、各容量とダクト面積・長さが決まりますので、

あとは形にするだけです。

ノートを前にしてムニャムニャ…と鉛筆でデザインしていきます。

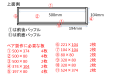

んで、最終ver。

厚さは11.6cmで、

薄型スピーカーを名乗るのに十分な出来栄えです。

設計も終わったことすし、

ホームセンターに行って、

木材をカットしてもらいました。

使用したのは12mm厚のシナ合板。仕上げもよく音も上々。

1820mm×910mmのサイズで4千円前後で買えました。

ただ、今回はそれだけでは微妙に寸法が足りなかったので、

追加で900×600mmの12mm厚合板も購入です。

大まかにはホームセンターの機械で切ってもらいますが、

細かいところは、下記の図に従って自分でカットします。

板材はこれで入手完了!

次回は、工作編です。

今まで何台のスピーカーを作ってきたかカウントしてみたところ、

何と、これで35台目!!

そんな訳で、今日もがんばってスピーカー工作です。

<今まで作製してきた自作スピーカー一覧はこちら。>

今回のテーマは、薄型サラウンドスピーカー。

部屋の壁に沿うような、薄型デザインを目指します。

使用するスピーカーユニットは、

手元にあったALPINE「DLS-108X」。

無駄な音を出さない、現代的なユニットで、

特に音場再現性に優れることを知っていたので採用しました。

箱の構成は、ダブルバスレフ型とします。

スペースファクターと、低音再生能力の兼ね合いが好バランスな方式です。

一般的なダブルバスレフ型は、長岡鉄男先生の設計によるものですが、

今回は、知人の協力もあり、新しい設計法での挑戦になります。

<クリックで拡大>

設計法は、知人の長年のダブルバスレフ経験によるもので、

作例を聴く機会があった時には、非常に自然な低音質感に感心したものです。

今回は、その公式を頼りに設計を進めました。

こうして、各容量とダクト面積・長さが決まりますので、

あとは形にするだけです。

ノートを前にしてムニャムニャ…と鉛筆でデザインしていきます。

んで、最終ver。

厚さは11.6cmで、

薄型スピーカーを名乗るのに十分な出来栄えです。

設計も終わったことすし、

ホームセンターに行って、

木材をカットしてもらいました。

使用したのは12mm厚のシナ合板。仕上げもよく音も上々。

1820mm×910mmのサイズで4千円前後で買えました。

ただ、今回はそれだけでは微妙に寸法が足りなかったので、

追加で900×600mmの12mm厚合板も購入です。

大まかにはホームセンターの機械で切ってもらいますが、

細かいところは、下記の図に従って自分でカットします。

板材はこれで入手完了!

次回は、工作編です。

この式ですとcabinetの体積に関係なくfd2が決定されることになりますが。

コメントありがとうございます。

ご指摘のとおり、式にミスがありました。

作品の設計は正しい式でやっていたのですが、画像に起こしている時に下記間違いをしてしまったようです。

細かい部分まで見てくださり、とても嬉しく思います。今後も何かありましたら、ご指南よろしくお願い致します。