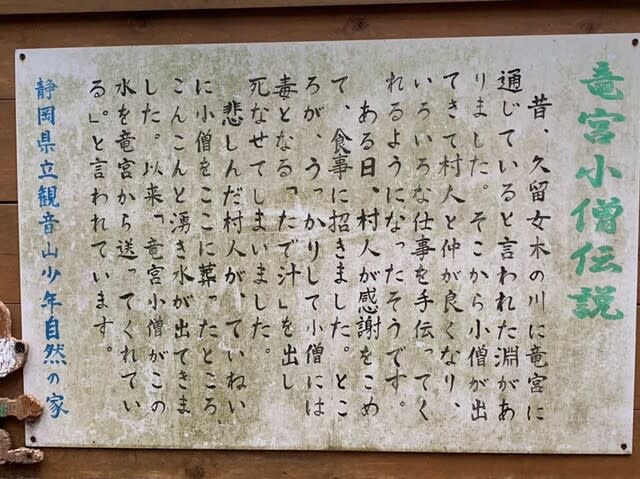

竜宮小僧の伝説

昔むかし、久留女木川(都田川の上流部)には、大淵と呼ばれる深い淵があった。その青々と水をたたえる淵の底は、竜宮に通じているといわれていた。

田植えのころ、村人は、忙しさに猫の手も借りたい思いで「誰か手伝ってくれんかのー」とつぶやくと、不意に大淵から小僧が飛び出してきて「オレ、手伝うぜ」といって田植えを手伝ってくれた。そして夕方になると、どこかへ帰ってしまった。

また、夏の日の午後、急に真っ黒い雲が湧き出て、見る間に滝のような大雨が降りだした。田んぼ仕事をしていた村人は帰る間もなく「あっ、困った。干し物が濡れてしまう」と思いきや、また大淵から小僧が出てきて、村中の干し物をよせてくれた。

村人が「お前はどこの小僧さんだね?」と尋ねても「どこでもいいじゃないけ」と笑って何も話さない。でも村人は、この不思議な小僧を、竜宮に通じる大淵から来る「竜宮小僧」と呼んで可愛がり、小僧も村人と、とても仲良くなった。

「おい、小僧さん。いつも手伝ってもらうで、ご馳走したいが、何が好きかな?」と聞くと「何でもいいが、蓼汁だけは食わせないでおくんなさい」と、ひどく蓼汁を嫌っていた。

ところが、ある日のこと。村人が誤って蓼汁を出してしまった。そうとは知らずに一口飲んだ小僧は「こりゃいかん!」といったかと思うと倒れ込み「久留女木の中茂にある榎木の下に葬ってほしい」といい残して死んでしまった。

村人はひどく悲しみ、泣く泣く竜宮小僧の亡骸を、言われたとおりに榎木の下に葬った。するとその木の根元からこんこんと水が湧き出した。村人はその水を利用して、たくさんの田んぼを作った。それが久留女木の棚田であるという。

困っている人には誰にでも手を差し伸べ、自らは名乗ることもなく、見返りも求めず、死んでもなお棚田の水源となり、今も村に恩恵を与えてくれる竜宮小僧。久留女木の村人たちは、田んぼを満たしてくれる竜宮小僧の湧き水に、今も感謝の気持ちを込め、田植えや稲刈りの後には供物をして手を合わせている。

この竜宮小僧の伝説は、伝説の中での話であり、夢物語である。と一般的には考えられておりますが、実際に存在していた話なのです。

まず「竜宮小僧」の読み方ですが、「りゅうぐうこぞう」では、ありません。「りゅうぐうしょうそう」と読むのが正しい読み方です。つまり「竜宮」に使える「小僧(しょうそう)」と言う意味で、「小僧」とは、未熟な僧、或いは、謙遜している僧を表します。

そして、棚田のある久留女木地区の山沿いの道を北へ辿って直ぐの所、浜松市北区引佐町渋川の古東土(ふるとうど)地区には、実際に「竜宮」は、存在しております。

浜松市北区引佐町渋川の宮脇(みやわき)地区には、古代、竜王院が、住んでいたとされる御座跡が、存在しております。

つまり「竜宮(りゅうぐう)」とは、仏教上の話で、「法華経」を守護し、その教えを衆生に広める救世主である「竜王院」が、奉っている「宮」と言うことになります。更に竜王院の墓は、浜松市北区引佐町渋川の大代(おおじろ)に存在しております。画像および解説の出典は「いだいら観音の里」。

昔むかし、久留女木川(都田川の上流部)には、大淵と呼ばれる深い淵があった。その青々と水をたたえる淵の底は、竜宮に通じているといわれていた。

田植えのころ、村人は、忙しさに猫の手も借りたい思いで「誰か手伝ってくれんかのー」とつぶやくと、不意に大淵から小僧が飛び出してきて「オレ、手伝うぜ」といって田植えを手伝ってくれた。そして夕方になると、どこかへ帰ってしまった。

また、夏の日の午後、急に真っ黒い雲が湧き出て、見る間に滝のような大雨が降りだした。田んぼ仕事をしていた村人は帰る間もなく「あっ、困った。干し物が濡れてしまう」と思いきや、また大淵から小僧が出てきて、村中の干し物をよせてくれた。

村人が「お前はどこの小僧さんだね?」と尋ねても「どこでもいいじゃないけ」と笑って何も話さない。でも村人は、この不思議な小僧を、竜宮に通じる大淵から来る「竜宮小僧」と呼んで可愛がり、小僧も村人と、とても仲良くなった。

「おい、小僧さん。いつも手伝ってもらうで、ご馳走したいが、何が好きかな?」と聞くと「何でもいいが、蓼汁だけは食わせないでおくんなさい」と、ひどく蓼汁を嫌っていた。

ところが、ある日のこと。村人が誤って蓼汁を出してしまった。そうとは知らずに一口飲んだ小僧は「こりゃいかん!」といったかと思うと倒れ込み「久留女木の中茂にある榎木の下に葬ってほしい」といい残して死んでしまった。

村人はひどく悲しみ、泣く泣く竜宮小僧の亡骸を、言われたとおりに榎木の下に葬った。するとその木の根元からこんこんと水が湧き出した。村人はその水を利用して、たくさんの田んぼを作った。それが久留女木の棚田であるという。

困っている人には誰にでも手を差し伸べ、自らは名乗ることもなく、見返りも求めず、死んでもなお棚田の水源となり、今も村に恩恵を与えてくれる竜宮小僧。久留女木の村人たちは、田んぼを満たしてくれる竜宮小僧の湧き水に、今も感謝の気持ちを込め、田植えや稲刈りの後には供物をして手を合わせている。

この竜宮小僧の伝説は、伝説の中での話であり、夢物語である。と一般的には考えられておりますが、実際に存在していた話なのです。

まず「竜宮小僧」の読み方ですが、「りゅうぐうこぞう」では、ありません。「りゅうぐうしょうそう」と読むのが正しい読み方です。つまり「竜宮」に使える「小僧(しょうそう)」と言う意味で、「小僧」とは、未熟な僧、或いは、謙遜している僧を表します。

そして、棚田のある久留女木地区の山沿いの道を北へ辿って直ぐの所、浜松市北区引佐町渋川の古東土(ふるとうど)地区には、実際に「竜宮」は、存在しております。

浜松市北区引佐町渋川の宮脇(みやわき)地区には、古代、竜王院が、住んでいたとされる御座跡が、存在しております。

つまり「竜宮(りゅうぐう)」とは、仏教上の話で、「法華経」を守護し、その教えを衆生に広める救世主である「竜王院」が、奉っている「宮」と言うことになります。更に竜王院の墓は、浜松市北区引佐町渋川の大代(おおじろ)に存在しております。画像および解説の出典は「いだいら観音の里」。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます