アフリカ東部を中心にサバクトビバッタ(Schistocerca gregaria)が大量に発生し猛威を振るっている。熱帯収束帯と呼ばれるゾーンにはバッタの大群が発生しやすいが、今回はバッタパンデミックとなってアフリカからアジアに拡大しつつある。過去70年で最悪の被害を与えているそうだ。日本では対岸の火事のように思っていたが、新型コロナウィルス症(COVID-19) とのダブルパンチで、おそろしい食料危機の可能性がある。

空から見た白い雲のようなサバクトビバッタの大群飛(参考文献より転載)

大規模な飛蝗の記録は昔からある。旧約聖書の『出エジプト記』には「バッタはエジプトの全地に上がり、地上のすべての面を覆い、木も畑の青物など緑のものは何も残さなかった」と記されている。紀元前125年には、北アフリカのローマ植民地で、飛蝗のために約80万もの人々が餓死したという記録が残っている。

パールバックの小説「大地」にも中国の飛蝗の話しがでてくる。「ある日、南の空に小さな雲が見えだした。はじめは地平線に小さく霞のように見えた。風に吹かれる雲のようにあちこと動くのではなく、じっととまっていたのだが、やがてそれが扇形にひろがりはじめた」という下りがある。

ベ・エス・ソツノフの書にやはりサバクバッタの甚大な被害の記録がある。この群れは小さいものでも全重量が1万トン以上に達する。巨大なバッタの大群は、数百、数千平方キロメートルにひろがることがある。ある博物学者が紅海を横断しているバッタを観察し、この大群の占める面積は、約5800平方キロメートルにおよび、その数は概算で25京匹、総受量はなんと4400万トンになった。

サバクトビバッタは単独で生活しているときは、孤独相(solitary phase)の形態を示し、一方群れで生活するときは群棲相(gregarious phase)を示す。体色や行動が、それぞれはっきりと違っている。群棲相のものは集団を形成し、広範囲に移動する。これらは見た目で全然違うので、昔は別種のバッタと考えられていた。しかし、イギリスの昆虫学者ボリス・ウヴァロフ (1912)がこれらは同種のものであり、生育環境の違いで相変異することを発見した。視覚ではなくアンテナを通じた接触刺激が、バッタのホルモンバランスを変えて相変異をおこすようだ。最近では、遺伝子レベルでのバッタの相変異の研究も進んでいる。(Nature Communication 5, Art.Num. 2957, 2014)。日本にはサバクトビバッタは生息せず、かわりに孤独相のトノサマバッタがいる。

群飛するバッタの一群は1000億匹にもおよぶので、これを絶滅させるのは不可能である。捕食者は主として鳥だが、焼け石に水。大群はいずれ周りの食料を食い尽くして消滅するが、一部のバッタが孤独相になって生き残る。これがもとになって、環境が変わるとまた集団になって群翔を繰り返す。

結局、サバクバッタの大群形成を防止するには、孤独相の小集団が群棲相集団になりかける段階で、殺虫剤を散布するなどして撲滅するほかない。そのためには広いエリアーのモニターが必要になるが、その後の被害を考えるとたいしたコストではない。

これは感染症の拡大を防止するのに、小さなクラスター段階で閉じ込めてパンデミックを防ぐのと同じ原理である。

参考文献

C.B. ウィリアムズ『昆虫の渡り』(長澤純夫訳)築地書館株式会社、 1986

ベ・エス・ソツノフ 『生物たちの超能力』東京図書、 1973

追記(2020/06/03)

サバクトビバッタはヒマラヤを越えることはできないが、輸送用のコンテナに付着して西に移動している。ウィルスと同様にグローバルな拡大を起こしているらしい。下手したら日本もバッタ感染が起こる可能性があり、これの検疫が必要かもしれない。

ジョン・D・コックス『異常気象の正体』東郷えりか訳 河出書房、2006年

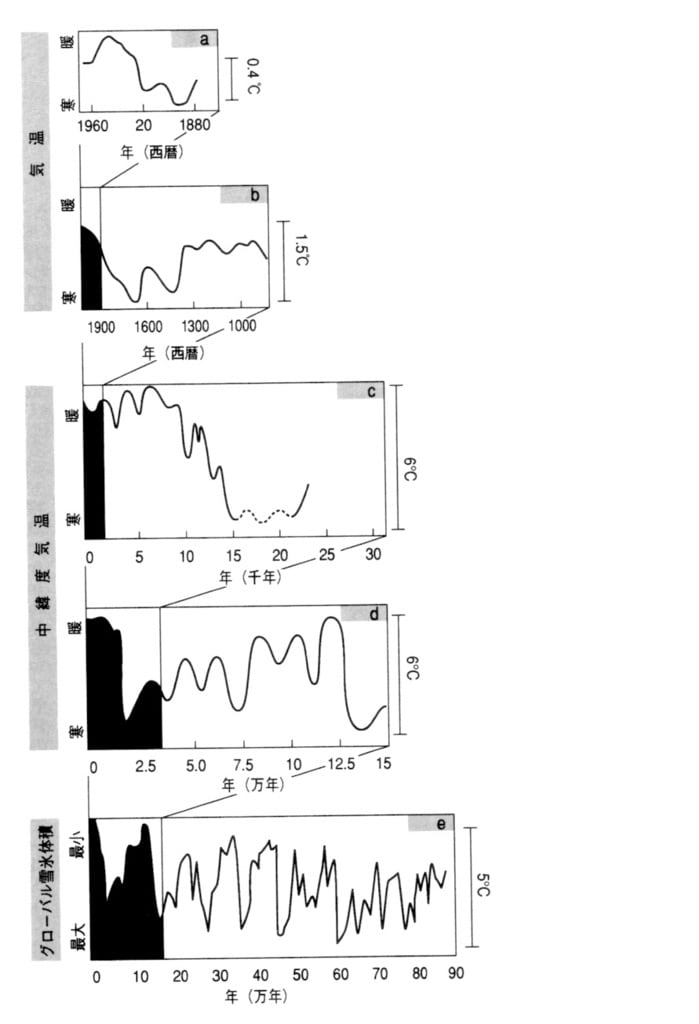

約11万年前に始まった最終氷期は約15,000 年前に終り、地球の気候は一時的に温暖化した。ところが約1万2900年前ごろから急激に気温が下がりはじめ(これは数十年という短い期間で起こった)、それが約1300年間続いた。地質学的な「寒の戻り」と呼ばれるこの時期を、ヤンガー・ドリアス(Younger Dryas)という。この後、気温は唐突に再び上昇しはじめ現在に続く温暖な完新世に移行した。これを契機にして農耕文明に移行したといわれる。

(『地球環境学事典:総合地球学研究所編 弘文堂 2010より引用転載)

どのようにして何万年もの古気候の気温データーが得られたのであろうか?それはサンプル(氷床コアー)の酸素の安定同位体(O16とO18 )の割合を質量分析装置(MASS)で分析する事によってである。この方法はコペンハーゲン大学の地球物理学者ウイリ・ダンスガードと米カルテクのサミュエル・エプスタインが、それぞれ別々に開発したものである。気温が高めのときはO18の割合が多い雨や雪が降る。氷床コアーはグリーンランドで採集されたものである。1387mのコアーで218箇所から1600個ものサンプルが切り出され分析された。それまでは地層のチョウノスケソウ(Dryas octopetala )の花粉分析がなされていた。

ヤンガー・ドリアスの寒の戻りの原因はまだよく分かっていない。一説には天体(隕石あるいは彗星)衝突説がある。北アメリカ大陸に大きな天体が衝突し、大量の塵が大気圏へ巻き上げられて、太陽光を遮ったとする説である。一方、大西洋深層水の循環が停滞したとする学説もある。その前の温暖期に氷河が融け、北アメリカ大陸にアガシー湖という巨大な湖ができ、それが決壊して大量の淡水が北大西洋へ流れ込み表層海水の塩分濃度が低下して、海洋深層水の潜り込みが止まり気候を変えたというものである。いずれにせよ、地球の気候は長い年月をかけて徐々に変化していくものだと我々は信じ込んでいる。しかし、カタストロフィーがおこり、わけもわからず急激な変動が起こりものである事を認識していなければならない。