ノーベル賞受賞かバスドライバーか?ー米国における科学事情

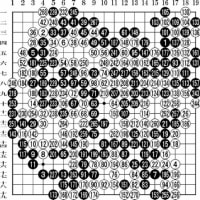

オワンクラゲから緑色蛍光たんぱく質(green fluorescent protein:GFP)やイクオリン (aequorin) を発見し、2008年にノーベル化学賞を受賞した下村脩博士(90歳)が今月19日に老衰のため亡くなられた。オワンクラゲの発色細胞内では、GFPがイクオリン(カルシュウム感知蛋白で青色発光体)から励起エネルギーを受け、最大蛍光波長508 nmの緑色の蛍光を発する。GFPの緑色蛍光の発色に関しては、下村博士の一連の研究により提唱された発色団の分子構造モデルをもとに、自己脱水結合のみで充分で、酵素など他分子の助けを必要としないことが解明された。

GFPに励起光を当てると単体でも蛍光発光する。下村博士によるその発見から30余年を経た1990年代、ダグラス・プラッシャー(D.C. Prasher)らのグループがGFP遺伝子の同定・クローニングに成功した。それの構造をもとにマーチン・チャルフィー (M. Chalfie)、ロジャー・チエン(R.Y.Tsien)らのグループがトランスジーンとして異種細胞へのGFP導入・発現に成功した(チャルフィーおよびチエンもまた、下村博士と同時にノーベル化学賞を受賞)。GFPの発色は基質を必要としないことや単体で機能するなどの特徴から、発色団形成に酵素反応が必要でないこと、異種細胞への発現方法が確立したことなどから1990年代にレポーター遺伝子として広く普及した。GFP遺伝子および、改変GFP遺伝子は、細胞生物学・発生生物学・神経細胞生物学などではレポーター遺伝子として使われている。

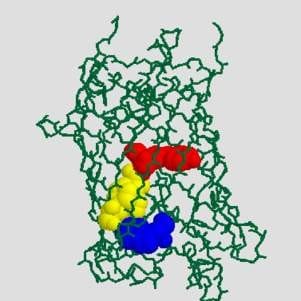

チャルフィーは、最初は大腸菌でついで線虫においてGFP遺伝子を導入して細胞でGFPを発現させ光らせることに成功した。一方、GFP遺伝子の構造を明らかにしていたプラッシャーも、大腸菌で同様にGFPを発現させようとしたが、うまくいかなかった。これは遺伝子の端に余分なDNA配列があり、それがGFPの発光を妨害していたのである。チャルフィーはGFPのアミノ酸配列そのものだけを確認し余分な部分を除いていた。ロジャー・チエンはGFPの構造を変化させて緑色以外にも青、シアン、黄色などの蛍光蛋白を開発した。これにより「多色観察」や「 FRET」(蛍光共鳴エネルギー移動)の実験が組めるようになり、その有用性が評価されてノーベル賞に結びついた。

それまでGFP研究のトップを走っていたプラッシャーは競争に敗れ、その後の人生は幸福なものではなかった。実は、チャルフィーはプラッシャーが提供してくれたGFP遺伝子のプラスミドを利用していたのである。それからプラッシャーの研究費助成の申請は却下され、研究職を失なってしまう。今はバスの運転手をしながら家計を支えているという。勝ち組と負け組がはっきり分かれてしまうのが、アメリカ(USA)の科学者社会である(『光るクラゲがノーベル賞をとった理由:蛍光タンパク質GFPの発見物語』石浦章一監修 、生化学若い研究者の会編著、日本評論社 2009を参照)。ここでは、一流大學で博士号を取っても、ポスドクの職にありつけるのかどうか確実ではない。バリバリ競争を勝ち抜く根性と才覚、それに運が生き延びていくうえで必要である。ハーバードで博士号を取ってタクシードライバーという人はザラにいる。

下村博士もそうだったが、海外流出の学者で華々しい成果を上げた人は多い。例えば免疫機構の解明でノーベル生理学賞を受賞した利根川進博士(MIT)もそうだ。利根川博士が京大から分子生物学を目指して海外留学した経緯は、その著『私の脳科学講義』(岩波新書755)に述べられている。しかし、うまくいった人はスポットが当たるので、海外に出た人の大部分が成功しているように錯覚してしまうが、実は99.9%(あるいはそれ以上の人がどこかに消え去っているのである。