(此処に掲げた記事、写真は以前掲載したものも多くありますが太田宣賢の「鳥海山登山案内記」に沿って改めて書いていますので箇所に応じて再掲しています。)

登拝の一行は山先達に連れられて鳳来山を過ぎ箸王子神社までやってきました。今の地名では横堂、昭和の最後までお堂があったところです。横に長い御堂なので横堂。

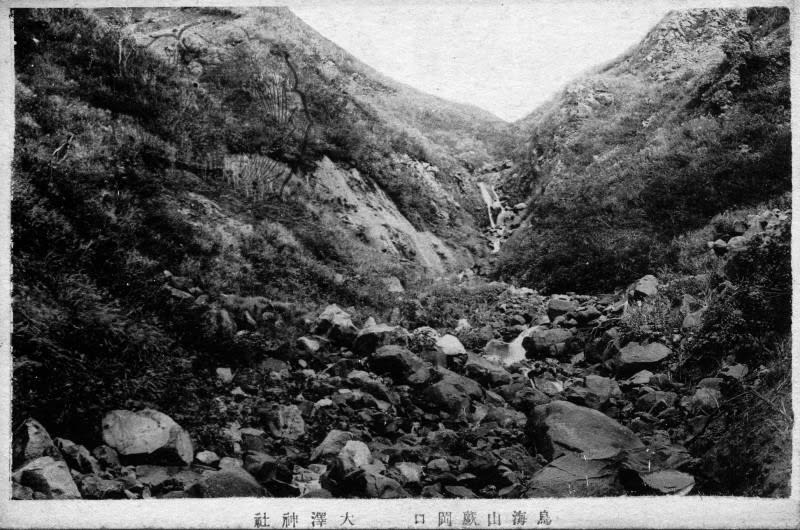

〇箸王子神社は保食の神を祭る又社務所の出張所あり登山鑑札に照らして人員を點檢す是登山者保護上の必要に依る側に掛茶屋あり酒餠菓子の類を鬻ぐ此より右折して少しく下れば忽ち奇岩怪石欝然たる老樹蜿蜒たる葛藟陰暗寂寥たり行くこと僅にしてだ斷岸絕壁攀易からず唯鐵梯を踏み條索に縋りて下降すれば〇大澤に達す倉稻魂命を奉れる〇大澤神社の外尙ほ數社あり然れど共社殿を設けず直ちに瀧を以て御神體となす古昔は奧の院と唱へ弘法大師の創始と傳ふ極(きは)めて衆庶の尊崇する處なり數條の瀑布は其質或は赤く或は白く或は淸くして高く懸崖より漲落るもの若くは低く岩腹より噴發するもの岩に觸れ石に激し其音殷雷の如く餘響烈風の如く飛沫濃霧を起し異鱗雲を呼ぶの觀あり境内の幽邃にして而も雄宕人をして坐ろに仙境に遊ぶの感あらしむ再び箸王子に上り休憩一番力餠に頬張らすも可なるべく美酒に勇氣を鼓する更に大に可ならん歟

この頃は登山鑑札が必要でした。山役料を払わないといけないのです。神職が御祈祷している隙に山役料を払わずにこっそり通り抜けようものなら追いかけていきます。戦後間もないころの山役料は三百円だったということです。

中村不折が大正8年8月14日に鳥海山に登り山頂一泊翌15日に下山しているそうですからその当時の箸王子はこの絵葉書の様子だったのでしょう。この右手前に大澤神社へ降る道がありました。水場はこの小屋の右先の方にあったようです。のちに大変なので鳳来山の方まで下って採水しました。

大澤神社へ降る鉄鎖は今も残ります。”條索に縋りて下降すれば”とある通り此処に奉納の綱も下げて降ります。近年まで綱講としてお山参りが行われていました。

左の写真は鉄鎖を降りたところの御神体の瀧、ここで足袋に赤くソブを染み込ませるのが赤瀧迄降りた証拠とされました。右はその右手に見える滝です。このすべてが御神体となっていました。

絵葉書に見る大澤神社、これを蕨岡の神職の方に見ていただいたらもっと左の見えないところにあるといわれたのですが

こちらの写真ですね。これは先に載せたカラーの写真の左側の方と同一だと思います。だとすると話も合います。

古絵図に見る大澤神社(澤の字が新字体になっているのでどれくらい古いかは不明)、何本もある滝を「大澤神社の外尙ほ數社あり」と表現したのでしょう。

この笹小屋は箸王子か河原宿かは不明ですがこの小屋で”力餅”と”美酒”を楽しんだのでしょう。それにしても早朝から酒飲んでこれからの長丁場大丈夫だったのでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます