ここでお断りしなければならないことが出てきました。

というのは、始めに入道岳の最高地点からイワクラ(磐座)尾根歩きをしてきましたが、県境尾根との交点を過ぎて、この記事で歩く箇所の、どこからかは判りませんが、鎌尾根と名前を変えるのです。

小生はその境目の詳細については良く判らないことを予め開陳しておきます。

水沢(すいざわ)峠を目指す明るい道 ↓

相変わらず落葉樹の灌木帯で、明るい道が続きます。

ツルアリドオシ ↓

いつもは日陰で見るこの植物ですが、標高1000mくらいあるここでは、稜線の日当たりで実を見ました。

白ザレ地 ↓

あそこの白い斜面の天辺を歩くことになります。

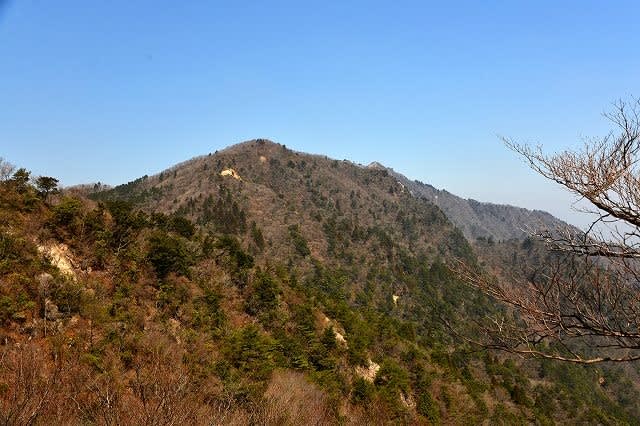

入道ヶ岳 ↓

振り返ると入道ヶ岳のまるっこい山容が見えます。

ツルシキミか? ↓

これはツルシキミでしょうかいつも見慣れたミヤマシキミとは受ける感じが違います。

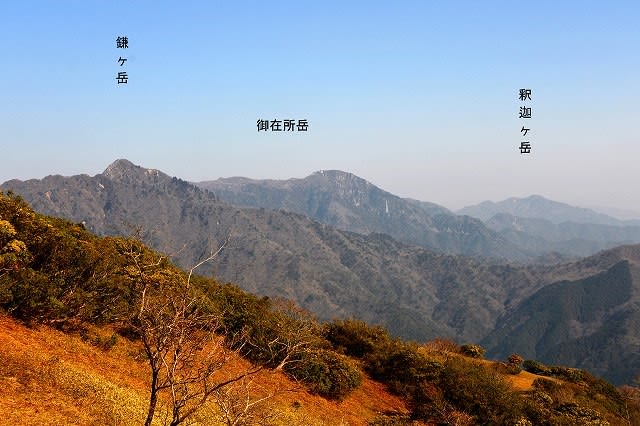

雲母峰 ↓

この日最後に訪れる予定の雲母(きらら)峰は、未だだいぶ遠くに見えます。

水沢(すいざわ)峠 ↓

ここまで来て、もう辛抱できなくなりました。お腹が空いた。着ているものが暑い。足が痛む・・・・とか何とか理由をつけて大休止に入ります。

本当は水沢岳の山頂で休みを入れるつもりでしたが・・・・

眩しい ↓

食事後に歩きだします。身体は大分放熱できたようです。

山頂間近 ↓

水沢岳の山頂が近づいています。

水沢岳山頂 ↓

水沢(すいざわ)岳の山頂に着きましたが、休みは入れずに素通りとなりました。

恐らくこのあたりから先の尾根道を「鎌尾根」と呼んでも良いと思います。

ブナ ↓

これまでもブナの木を見てきましたが、ここらあたりからやや太く大きくなって、目に付きやすくなりました。

ブナ越しに鎌ヶ岳 ↓

この辺まで来ると景色のメーンテーマは常に鎌ヶ岳になります。まずは木の枝の向こうに鎌ヶ岳。

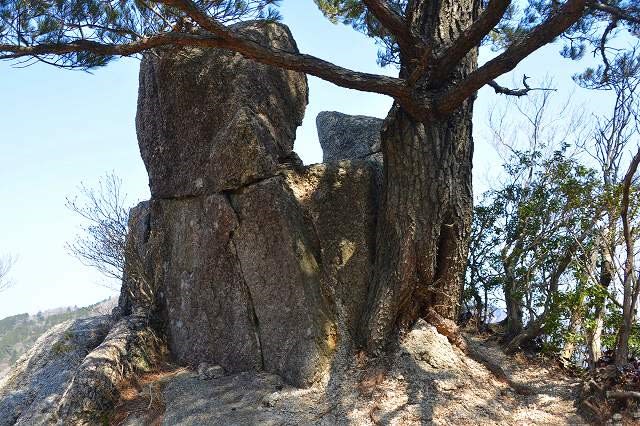

キノコ岩 ↓

これは花崗岩なのでしょうか、岩石が風化して奇妙な景観を作っています。

シロヤシオ ↓

やや大木化したシロヤシオの木が時々現れます。花の時季にもう一度訪れたいと思いました。

雲母峰 ↓

この日最後に訪れる山ですので、見えるたびに気になっています。

残雪 ↓

来た方角を振り返ると、山の襞に雪が少しだけ残っています。

鎌ヶ岳 ↓

鎌ヶ岳はこれからのメーンテーマに相応しく、厳しく聳えています。

タテヤマリンドウ ↓

ここで咲くリンドウはタテヤマリンドウであるという説がありまして、今回はその説を取り入れておきますが、実際のところハルリンドウとの差異をはっきりとは理解していません。

(明日両者を比べることにします。)

シャクナゲ ↓

石楠花の木も時々姿を現します。ここのものはホンシャクナゲになるのでしょうか。

衝立岩 ↓

この岩の天辺を越えるのではなくて、回り込んでいきました。

というのは、始めに入道岳の最高地点からイワクラ(磐座)尾根歩きをしてきましたが、県境尾根との交点を過ぎて、この記事で歩く箇所の、どこからかは判りませんが、鎌尾根と名前を変えるのです。

小生はその境目の詳細については良く判らないことを予め開陳しておきます。

水沢(すいざわ)峠を目指す明るい道 ↓

相変わらず落葉樹の灌木帯で、明るい道が続きます。

ツルアリドオシ ↓

いつもは日陰で見るこの植物ですが、標高1000mくらいあるここでは、稜線の日当たりで実を見ました。

白ザレ地 ↓

あそこの白い斜面の天辺を歩くことになります。

入道ヶ岳 ↓

振り返ると入道ヶ岳のまるっこい山容が見えます。

ツルシキミか? ↓

これはツルシキミでしょうかいつも見慣れたミヤマシキミとは受ける感じが違います。

雲母峰 ↓

この日最後に訪れる予定の雲母(きらら)峰は、未だだいぶ遠くに見えます。

水沢(すいざわ)峠 ↓

ここまで来て、もう辛抱できなくなりました。お腹が空いた。着ているものが暑い。足が痛む・・・・とか何とか理由をつけて大休止に入ります。

本当は水沢岳の山頂で休みを入れるつもりでしたが・・・・

眩しい ↓

食事後に歩きだします。身体は大分放熱できたようです。

山頂間近 ↓

水沢岳の山頂が近づいています。

水沢岳山頂 ↓

水沢(すいざわ)岳の山頂に着きましたが、休みは入れずに素通りとなりました。

恐らくこのあたりから先の尾根道を「鎌尾根」と呼んでも良いと思います。

ブナ ↓

これまでもブナの木を見てきましたが、ここらあたりからやや太く大きくなって、目に付きやすくなりました。

ブナ越しに鎌ヶ岳 ↓

この辺まで来ると景色のメーンテーマは常に鎌ヶ岳になります。まずは木の枝の向こうに鎌ヶ岳。

キノコ岩 ↓

これは花崗岩なのでしょうか、岩石が風化して奇妙な景観を作っています。

シロヤシオ ↓

やや大木化したシロヤシオの木が時々現れます。花の時季にもう一度訪れたいと思いました。

雲母峰 ↓

この日最後に訪れる山ですので、見えるたびに気になっています。

残雪 ↓

来た方角を振り返ると、山の襞に雪が少しだけ残っています。

鎌ヶ岳 ↓

鎌ヶ岳はこれからのメーンテーマに相応しく、厳しく聳えています。

タテヤマリンドウ ↓

ここで咲くリンドウはタテヤマリンドウであるという説がありまして、今回はその説を取り入れておきますが、実際のところハルリンドウとの差異をはっきりとは理解していません。

(明日両者を比べることにします。)

シャクナゲ ↓

石楠花の木も時々姿を現します。ここのものはホンシャクナゲになるのでしょうか。

衝立岩 ↓

この岩の天辺を越えるのではなくて、回り込んでいきました。