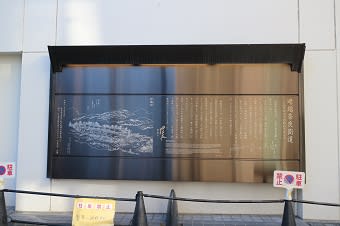

銀行の壁面につけられた大きなパネルには

「シルクロードが終わるところ」

と副題をつけて

「暗越奈良街道」の説明が書かれてありました。

古くは天平時代大仏開眼のために

西方から訪れた僧もこの道を通りました。

また西暦745年に東大寺に戒壇を築き、

日本で初めての授戒を行った鑑真も、

この道を通って奈良へ向かったはずです。

正倉院の宝物もこの道の上を運ばれた

ということも書かれてありました。

民間信仰中心の聖地熊野に比べて、

こちらは華やかな仏教文化が行き来をした道なんですね。

ここからはずっと、

これでもかというほど

「しるべ石」が埋められています。

そして先ほどの街道石からまだ100mしか進んでいないのに

またこの石が建っていました。

建てて20年以上経つ割にはしっかりとしています。

その横には「熊野街道」に建てられていたのと

同じデザインの石碑もありました。

これはもうこのブログ読者ならよく見慣れた、

徳本名号碑ですね。

街道には欠かせない石ですねえ。

側面には「是の左へ3町 常善寺」と刻まれていました。

そうして小学生も全くいなくなった

静かな街道をしばし歩き、

この歩行の最初の頃に

何度か渡った平野川の「玉津橋」に出ます。

この橋の欄干には絵が描かれてあって、

この街道が越えていく

暗峠までの道のりが

イラストで描かれてありました。

その玉津橋を渡り、

八坂神社の方へと入っていきます。

境内には、このあと訪ねる二軒茶屋の

石橋に使われていたという石に

由緒が刻まれていました。

この神社が、ある時頑張って

暗越奈良街道まで伸ばした参道の

途中にあるこのおふろやさんは

東成区でもっと古い銭湯だそうです。

その街道との接点がここ。

ここに「距高麗橋元標壱里」の道標が立っています。

これ。

明治35年に珍しく「大阪府」が建てた道標です。

さあ、この歩行もそろそろ終わりに近づいてきました。

駅に近くなるほど、街が賑やかになってきます。

玉津1の交差点から、

玉造駅東商店街に入っていくと、

中ほどに「矢田地蔵尊」があります。

この街道の道標も兼ねた地蔵が置かれており、

「是ヨリ二里松原(東大阪)一里余くらがり峠・・」

と刻まれているそうですが、

前掛けをしていたので確認できませんでした。

代わりに地蔵堂の前に建てられていた

道標を紹介しておきましょう。

地蔵堂の中に収納してあった

パネルを引き出して読んでみると、

この街道の起点は、

明治時代には内安堂寺町からさらに北上した

高麗橋であると書かれてありました。

手持ちの資料とは少し異なりますが、

色々と変遷したのでしょう。

時代と共に、人々の旅の形態も

変わっていったことが伺えます。

その商店街を抜けたところには

三つ目の街道石が建っていました。

高麗橋まであと三.六キロと刻まれています。

つる屋とます屋という茶屋があった

二軒茶屋の跡にも石碑が建てられています。

ここが市中から旅立つ人々を見送る場所だったそうです。

この歩行のゴールとなる玉造駅にも

押さえておかなければならないものがあります。

それは環状線高架下の鉄骨にある

戦争時の機銃照射の跡です。

梅田のお初天神の鳥居にも

あったものと同じですね。

それは道路の真ん中中央分離帯の上にあり、

付近にパトカーが止まっていたので近寄れず、

遠くからパチリ。

何とか痕跡らしいものを撮影することができました。

それにしてもいつもながらに思うのですが

賑やかな町の中にもじっくり見て歩くと

たくさんの時間の痕跡が

残っているもんですねえ。

これで、今回の歩行は終わりなのですが、

まだ少し物足りなかったので、

電車で本町まで行き、

次の目的の焼肉屋さんまで歩いていくことにしました。

距離にして約3キロ。

大体これで本日の歩行は10キロとなりました。

お店ではこれまで食べたことのないような

高級お肉を出していただき、

尿酸値を募らせつつも楽しい時間を過ごしました。

そして飲み会終了後は

さらに難波まで歩いて帰り、

とっても満足の一日でした。終り