パソコンで編集が出来ない!

新規投稿に時間掛かるかも!!

※原因究明中も機械音痴なので頭抱えています?

この投稿は、携帯からですが、山行記録はパソコンでなんとか駆使して作る事が出来ました。

しかし、このままでは出来ない機能も多々あり困惑しています・・。

久しぶりに夫婦で沢登り

コビキ沢~神威岳 (983m)

■ 山 行 日 2016年9月12日(日) 日帰り

■ ル ー ト 木挽沢林道~コビキ沢~神威岳 往復

■ メ ン バ ー 夫婦登山№18

■ 登 山 形 態 沢登り

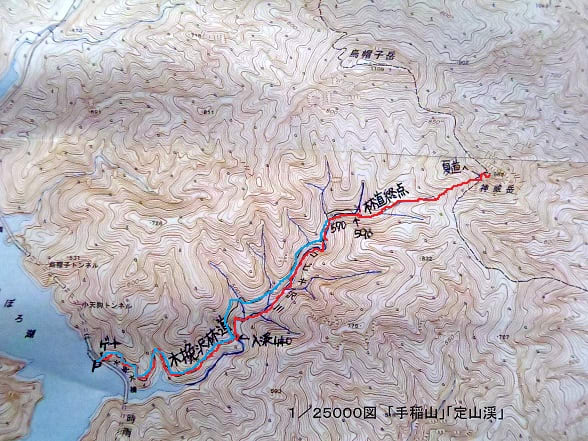

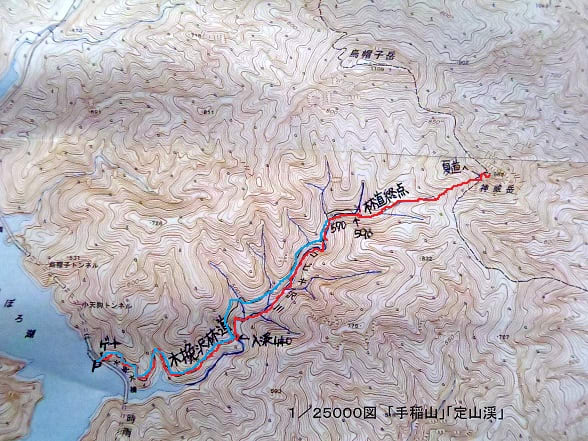

■ 地 形 図 1/25000地形図 「手稲山」「定山渓」

■ 三角点・点名 三角点・点名無し

■ コースタイム 登り 3時間20分 下り 2時間

<登り>

09:25 駐車場出発

09:50 木挽沢林道Ⅽ440からコビキ沢へ

09:55 入渓

11:17 C590二股

11:35 C650二股 右股へ

11:50 F3 8m大滝

12:15 C850 涸沢の急登へ

12:35 C910 夏道合流

12:45 神威岳頂上

<下り>

13:10 下山開始

13:40 大滝下

13:55 C650二股

14:10 C590二股 林道へ

15:10 駐車場

★ 近郊の気になる山・沢・・・

以前から気になっていた「コビキ沢~神威岳」にようやく行く機会を得て出掛けて見た。

HYMLの岳友でもあるganさんこと岩村和彦氏著書の「北海道沢登りガイド」と山ちゃんの

HP「ゆっくり歩きで低山を楽しむ」の報告を参考にさせて頂いた。

登山口までのアクセスや入渓ポイントなどはこれらを参考にしてほしいと思う。

いつもの夫婦登山なら未踏峰に絡んだ沢登りが中心でしたが、遠出が出来ない状況では

事実、沢登りからは少し遠ざかっていた。

そんな中近場でピークが踏めて沢登りが楽しめるところ・・・と選んだのが「木挽沢」でした。

★ 久しぶりの夫婦沢登り・・・

夫婦で沢登りを楽しむのはいつ以来だろうとちょっと調べて見た。

少なくとも今年はまだ一度も無い。

昨年最初の沢は7月の天塩富士(1450m)。

そして8月の春別岳(1492m)と10月の二観別岳(1005m)の3回だった。

いずれも沢登りを楽しむための遡行ではなく未踏1000m超峰に挑むための手段として

それぞれの沢を選んだに過ぎない。

その中で北日高の春別岳はパンケヌーシ川二ノ沢林道~東面直登沢を遡行し初登頂したが、唯一

「沢登り」が実感出来た沢かも知れない。

大した沢登りはしていないし、沢だけを楽しむ遡行も今の自分たちには余裕がなかった。

今回の遡行は、とにかく近場の沢登りがメインだったが小さいながら滝も幾つかあって楽しそうだったので

選んだ次第だ。

GPSログではありません。だいたいこんな感じで辿りました・・・

登山口となる木挽大橋駐車場・・・奥の山は「定山渓天狗岳」

駐車場から道路を挟んだ向こう側に林道入口がありゲートは閉まっている

「木挽沢林道入口」

★ 木挽沢林道・・・

木挽大橋駐車場から道路を挟んだ対岸に登山口となる「木挽沢林道」がある。

全長2631mとあり地形図で読むとコビキ沢590二股付近が終点と言える。

入口にゲートがあり閉まっているが林道自体は車も走れそうな幅もあった。しかし、歩いてみると

次第に荒れ始め後に廃道化した道となり踏み跡だけが残る林道だった。

林道入口付近の標高は約400m。

少し歩くと右手に木挽大橋と木挽沢が眼下に見えて来るが高度差と急斜面で沢には下降出来ない。

30分程歩き標高約440m付近で沢がかなり近くなり20mほど下に沢が見えて来た。

踏み跡は微妙だがその形跡とピンクのテープがあり沢に降りる事が出来た。ここが入渓地点となる。

★ 木挽(コビキ)沢遡行・・・

入渓して最初に感じた渓相は、滑床の気持ち良さだった。

沢自体は両岸V字形で小さな沢、少し薄暗いが流れは穏やかな清流、水量も足首程度で

非常に歩き易かった。早々滑床や小滝が現れると正直嬉しくなるのは私だけではないと思う。

C460付近でこの沢の滝と数えたいF1は6mの斜滝に出合う。

左を簡単に登れたが、夏の暑い日ならシャワーを浴びながら真ん中を登るのも楽しいだろう。

尚、Fの付け方はその人によって違うので鵜呑みにしないでほしい。

(手前にもFを付けるべきかの微妙な小滝はあった・・・)

入渓してすぐの木挽沢の渓相・・・清流で滑床のしっとり感のある沢

小さくても釜を持った小滝がいくつか出て来る・・・

この沢では最初の滝に数えたいF1は6mの斜滝・・左を簡単に登れる

葉の特徴から「エゾトリカブト」と判断する

「ミヤマダイモンジソウ」・・夏の湿った岩場に多い花だがまだ咲いていた

この沢では核心部と言えるような難しい滝は無く沢入門者には丁度いい手頃な沢である。

入渓した440付近から滑を楽しみながら釜を持った小滝やF1、F2と続きその後も小滝が連続して楽しい。

3年前の山ちゃんの報告では、倒木や流木はほとんどないとされていたが、7月の連続した台風の影響か

所々に増水した跡や流木が堆積した箇所もあり自然界の変化を知らされた。

C500付近でF2と呼びたい2段6mの滑滝では私が被写体に立候補・・・

C510付近だろうか流木が堆積した場所がここ一ヵ所だけあった・・・

C520付近、釜を持つ小滝のヘツリ場面・・・落ちても釜は深くないよ!

沢の源頭が漂う細い流れになる・・・そのすぐ先が下の写真だ!

落ちても深くはないが、こういう場面で「股開き」も楽しい遡行術です・・

C520付近、二条の滑滝(写真手前にもう一本流れがある)

C540付近から滑床が続く

そんな滑床で一枚・・・ピース

★ 意外な場所にF3・・・

滑床が続く頃から小滝を含めて滝の存在は無くこのまま高度を稼げば終わりだな!と思っていた。

570二股付近から流されたと思われるコルゲート管が残置されてたが、ふと左手(右岸側)を見上げると

林道らしき形跡が分かり、ひょいと2~3m斜面を登るとやはり林道跡が確認出来た。

更に590二股では左股にコルゲート管の水路と林道そしてピンクのテープが付けられ、ここから林道に

出会うのが一番楽な場所と位置付ける。

下りでは、ここから林道を辿ろうと決めて更に上を目指した。

沢の斜度が幾分増しながら淡々と登るとその先に滝が見えて来た。

C700付近である。見上げるほどの滝は8m以上あるかも知れない。

下からルート選択していると直登は可能も下降は懸垂が妥当かなと判断していた。

しかし、よく見ると左岸側に踏み跡があり登下降にここを使う事でクリアできそうである。

初心者の懸垂下降の練習場所としては最適かも知れない。滝上には支点となる木や

捨て縄も残置してあった。中級者以上ならロープを使わずクライムダウンする事も出来よう。

その後、800を越えてから源頭となり850付近で一端沢形が途絶えた。

しかしすぐに次の踏み跡がしっかりと現れ最後の急登を迎える。

標高差は100mも無いがこのルートでは一番苦労する場面だった。灌木や笹を両手で

掴みながら必死で登ると910m付近で突然登山道に出合う。

登山道から頂上まではおよそ10分だった。

C700で出合った意外な大滝はF3 8mの斜滝であった・・

頂上直下の鎖場(ロープ場)

頂上から望む「百松沢山(1038m)」

頂上から見下ろす札幌市街地・・・

9年ぶり4回目の神威岳頂上・・チーヤンは9年ぶり3回目の登頂

★ 手軽な沢再び・・・

12:45 神威岳頂上 登り3時間20分

登って見て語れる話・・・札幌近郊で手軽に沢登りを楽しみピークが踏める山としてお勧めである。

登山口の駐車場も確保されているし、沢も初心者向けで難しい場所はほとんどない。

それでも滑床や小滝群を充分楽しめて懸垂下降も試せる場所があるのも嬉しい。

頂上に登れば景色も楽しめるしくつろぐスペースもある。

下降では590から林道に出れば約1時間で登山口まで戻れるのも安心である。

林道の踏み跡はしっかりしていて今の時期なら虫も少なく快適だった・・・しかし、

最後ダニ一匹に食われたのが誤算ではある(笑)

下りの滑でもう一枚・・・

沢中のキノコはすでに終わっているものが多かった

沢中の倒木になっていた「ブナハリタケ」と思われる・・・食したこともあるが美味しいか微妙である

「ヌメリスギタケモドキ」と思われる。成立木の幹に発生していた。

★ 遡行を終えて・・・

昨今の夫婦登山は、天候や互いのスケジュールに影響されて近場の山行が多いのが特徴。

低山を嫌う訳ではないが、ピリリと辛口の山行が懐かしくてしょうがない。

そんな中、久々の夫婦で沢登りは実に楽しく充実した一日だった。

やはり登山道を使わず沢や藪を漕ぎ、読図をしながら変化に富んだピークが楽しい。

コビキ沢は、再訪したい沢としてランクインである。

台風の影響で日高を始め主だった山々へのアプローチが寸断され通行止めが続く。

早期の開通は願うばかりであるが、未踏峰の山選びも冬期が主流となるのかも知れない。

目指す山はまだ130座以上も・・・焦らずにコツコツ選んで登りたいと思う。

新規投稿に時間掛かるかも!!

※原因究明中も機械音痴なので頭抱えています?

この投稿は、携帯からですが、山行記録はパソコンでなんとか駆使して作る事が出来ました。

しかし、このままでは出来ない機能も多々あり困惑しています・・。

久しぶりに夫婦で沢登り

コビキ沢~神威岳 (983m)

■ 山 行 日 2016年9月12日(日) 日帰り

■ ル ー ト 木挽沢林道~コビキ沢~神威岳 往復

■ メ ン バ ー 夫婦登山№18

■ 登 山 形 態 沢登り

■ 地 形 図 1/25000地形図 「手稲山」「定山渓」

■ 三角点・点名 三角点・点名無し

■ コースタイム 登り 3時間20分 下り 2時間

<登り>

09:25 駐車場出発

09:50 木挽沢林道Ⅽ440からコビキ沢へ

09:55 入渓

11:17 C590二股

11:35 C650二股 右股へ

11:50 F3 8m大滝

12:15 C850 涸沢の急登へ

12:35 C910 夏道合流

12:45 神威岳頂上

<下り>

13:10 下山開始

13:40 大滝下

13:55 C650二股

14:10 C590二股 林道へ

15:10 駐車場

★ 近郊の気になる山・沢・・・

以前から気になっていた「コビキ沢~神威岳」にようやく行く機会を得て出掛けて見た。

HYMLの岳友でもあるganさんこと岩村和彦氏著書の「北海道沢登りガイド」と山ちゃんの

HP「ゆっくり歩きで低山を楽しむ」の報告を参考にさせて頂いた。

登山口までのアクセスや入渓ポイントなどはこれらを参考にしてほしいと思う。

いつもの夫婦登山なら未踏峰に絡んだ沢登りが中心でしたが、遠出が出来ない状況では

事実、沢登りからは少し遠ざかっていた。

そんな中近場でピークが踏めて沢登りが楽しめるところ・・・と選んだのが「木挽沢」でした。

★ 久しぶりの夫婦沢登り・・・

夫婦で沢登りを楽しむのはいつ以来だろうとちょっと調べて見た。

少なくとも今年はまだ一度も無い。

昨年最初の沢は7月の天塩富士(1450m)。

そして8月の春別岳(1492m)と10月の二観別岳(1005m)の3回だった。

いずれも沢登りを楽しむための遡行ではなく未踏1000m超峰に挑むための手段として

それぞれの沢を選んだに過ぎない。

その中で北日高の春別岳はパンケヌーシ川二ノ沢林道~東面直登沢を遡行し初登頂したが、唯一

「沢登り」が実感出来た沢かも知れない。

大した沢登りはしていないし、沢だけを楽しむ遡行も今の自分たちには余裕がなかった。

今回の遡行は、とにかく近場の沢登りがメインだったが小さいながら滝も幾つかあって楽しそうだったので

選んだ次第だ。

GPSログではありません。だいたいこんな感じで辿りました・・・

登山口となる木挽大橋駐車場・・・奥の山は「定山渓天狗岳」

駐車場から道路を挟んだ向こう側に林道入口がありゲートは閉まっている

「木挽沢林道入口」

★ 木挽沢林道・・・

木挽大橋駐車場から道路を挟んだ対岸に登山口となる「木挽沢林道」がある。

全長2631mとあり地形図で読むとコビキ沢590二股付近が終点と言える。

入口にゲートがあり閉まっているが林道自体は車も走れそうな幅もあった。しかし、歩いてみると

次第に荒れ始め後に廃道化した道となり踏み跡だけが残る林道だった。

林道入口付近の標高は約400m。

少し歩くと右手に木挽大橋と木挽沢が眼下に見えて来るが高度差と急斜面で沢には下降出来ない。

30分程歩き標高約440m付近で沢がかなり近くなり20mほど下に沢が見えて来た。

踏み跡は微妙だがその形跡とピンクのテープがあり沢に降りる事が出来た。ここが入渓地点となる。

★ 木挽(コビキ)沢遡行・・・

入渓して最初に感じた渓相は、滑床の気持ち良さだった。

沢自体は両岸V字形で小さな沢、少し薄暗いが流れは穏やかな清流、水量も足首程度で

非常に歩き易かった。早々滑床や小滝が現れると正直嬉しくなるのは私だけではないと思う。

C460付近でこの沢の滝と数えたいF1は6mの斜滝に出合う。

左を簡単に登れたが、夏の暑い日ならシャワーを浴びながら真ん中を登るのも楽しいだろう。

尚、Fの付け方はその人によって違うので鵜呑みにしないでほしい。

(手前にもFを付けるべきかの微妙な小滝はあった・・・)

入渓してすぐの木挽沢の渓相・・・清流で滑床のしっとり感のある沢

小さくても釜を持った小滝がいくつか出て来る・・・

この沢では最初の滝に数えたいF1は6mの斜滝・・左を簡単に登れる

葉の特徴から「エゾトリカブト」と判断する

「ミヤマダイモンジソウ」・・夏の湿った岩場に多い花だがまだ咲いていた

この沢では核心部と言えるような難しい滝は無く沢入門者には丁度いい手頃な沢である。

入渓した440付近から滑を楽しみながら釜を持った小滝やF1、F2と続きその後も小滝が連続して楽しい。

3年前の山ちゃんの報告では、倒木や流木はほとんどないとされていたが、7月の連続した台風の影響か

所々に増水した跡や流木が堆積した箇所もあり自然界の変化を知らされた。

C500付近でF2と呼びたい2段6mの滑滝では私が被写体に立候補・・・

C510付近だろうか流木が堆積した場所がここ一ヵ所だけあった・・・

C520付近、釜を持つ小滝のヘツリ場面・・・落ちても釜は深くないよ!

沢の源頭が漂う細い流れになる・・・そのすぐ先が下の写真だ!

落ちても深くはないが、こういう場面で「股開き」も楽しい遡行術です・・

C520付近、二条の滑滝(写真手前にもう一本流れがある)

C540付近から滑床が続く

そんな滑床で一枚・・・ピース

★ 意外な場所にF3・・・

滑床が続く頃から小滝を含めて滝の存在は無くこのまま高度を稼げば終わりだな!と思っていた。

570二股付近から流されたと思われるコルゲート管が残置されてたが、ふと左手(右岸側)を見上げると

林道らしき形跡が分かり、ひょいと2~3m斜面を登るとやはり林道跡が確認出来た。

更に590二股では左股にコルゲート管の水路と林道そしてピンクのテープが付けられ、ここから林道に

出会うのが一番楽な場所と位置付ける。

下りでは、ここから林道を辿ろうと決めて更に上を目指した。

沢の斜度が幾分増しながら淡々と登るとその先に滝が見えて来た。

C700付近である。見上げるほどの滝は8m以上あるかも知れない。

下からルート選択していると直登は可能も下降は懸垂が妥当かなと判断していた。

しかし、よく見ると左岸側に踏み跡があり登下降にここを使う事でクリアできそうである。

初心者の懸垂下降の練習場所としては最適かも知れない。滝上には支点となる木や

捨て縄も残置してあった。中級者以上ならロープを使わずクライムダウンする事も出来よう。

その後、800を越えてから源頭となり850付近で一端沢形が途絶えた。

しかしすぐに次の踏み跡がしっかりと現れ最後の急登を迎える。

標高差は100mも無いがこのルートでは一番苦労する場面だった。灌木や笹を両手で

掴みながら必死で登ると910m付近で突然登山道に出合う。

登山道から頂上まではおよそ10分だった。

C700で出合った意外な大滝はF3 8mの斜滝であった・・

頂上直下の鎖場(ロープ場)

頂上から望む「百松沢山(1038m)」

頂上から見下ろす札幌市街地・・・

9年ぶり4回目の神威岳頂上・・チーヤンは9年ぶり3回目の登頂

★ 手軽な沢再び・・・

12:45 神威岳頂上 登り3時間20分

登って見て語れる話・・・札幌近郊で手軽に沢登りを楽しみピークが踏める山としてお勧めである。

登山口の駐車場も確保されているし、沢も初心者向けで難しい場所はほとんどない。

それでも滑床や小滝群を充分楽しめて懸垂下降も試せる場所があるのも嬉しい。

頂上に登れば景色も楽しめるしくつろぐスペースもある。

下降では590から林道に出れば約1時間で登山口まで戻れるのも安心である。

林道の踏み跡はしっかりしていて今の時期なら虫も少なく快適だった・・・しかし、

最後ダニ一匹に食われたのが誤算ではある(笑)

下りの滑でもう一枚・・・

沢中のキノコはすでに終わっているものが多かった

沢中の倒木になっていた「ブナハリタケ」と思われる・・・食したこともあるが美味しいか微妙である

「ヌメリスギタケモドキ」と思われる。成立木の幹に発生していた。

★ 遡行を終えて・・・

昨今の夫婦登山は、天候や互いのスケジュールに影響されて近場の山行が多いのが特徴。

低山を嫌う訳ではないが、ピリリと辛口の山行が懐かしくてしょうがない。

そんな中、久々の夫婦で沢登りは実に楽しく充実した一日だった。

やはり登山道を使わず沢や藪を漕ぎ、読図をしながら変化に富んだピークが楽しい。

コビキ沢は、再訪したい沢としてランクインである。

台風の影響で日高を始め主だった山々へのアプローチが寸断され通行止めが続く。

早期の開通は願うばかりであるが、未踏峰の山選びも冬期が主流となるのかも知れない。

目指す山はまだ130座以上も・・・焦らずにコツコツ選んで登りたいと思う。