ハボタン 〈踊り葉牡丹〉 弁天ふれあいの森公園

ハボタンの写真

〈踊り葉牡丹〉

令和2年3月撮影 Click here !

〈葉牡丹 サンゴ系〉

令和2年1月撮影 Click here !

踊り葉ボタンは、春や夏に伸びる茎を仕立てて作るので、茎が長く伸び、その先端に小さめのハボタン葉がつきます。

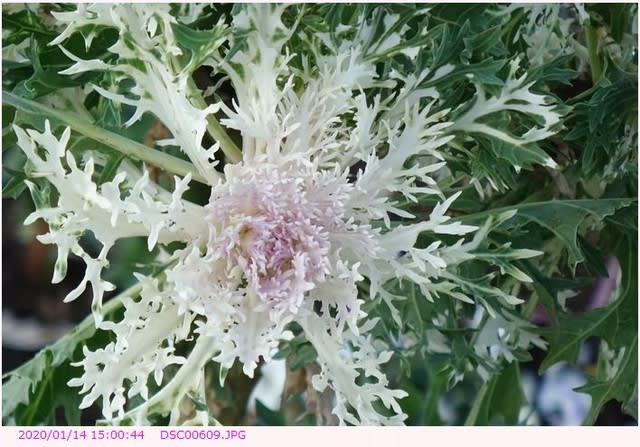

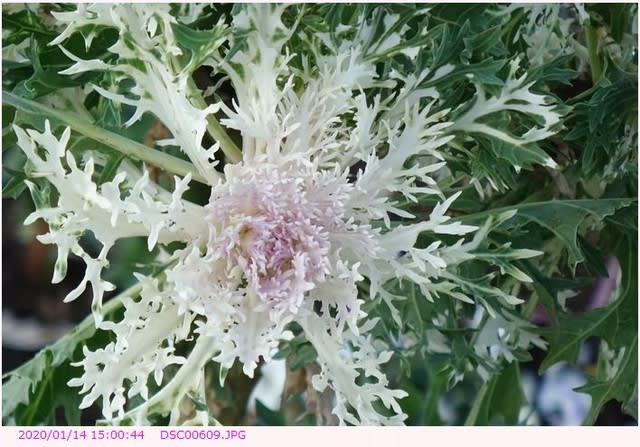

ハボタン 〈踊り葉牡丹〉の写真 令和2年1月14日撮影

葉ボタンのデータ

【別 名】 オランダ菜(オランダナ)、ボタンナ(牡丹菜)

【分 類】 アブラナ科アブラナ属

【学 名】 Brassica oleracea var. acephala f. tricolor

【花弁色】 春に黄色い菜の花。

【花 径】 --

【備 考】 キャベツ の仲間。

参照・引用は花図鑑 他

ハボタンの写真

〈踊り葉牡丹〉

令和2年3月撮影 Click here !

〈葉牡丹 サンゴ系〉

令和2年1月撮影 Click here !

踊り葉ボタンは、春や夏に伸びる茎を仕立てて作るので、茎が長く伸び、その先端に小さめのハボタン葉がつきます。

ハボタン 〈踊り葉牡丹〉の写真 令和2年1月14日撮影

葉ボタンのデータ

【別 名】 オランダ菜(オランダナ)、ボタンナ(牡丹菜)

【分 類】 アブラナ科アブラナ属

【学 名】 Brassica oleracea var. acephala f. tricolor

【花弁色】 春に黄色い菜の花。

【花 径】 --

【備 考】 キャベツ の仲間。

参照・引用は花図鑑 他

ハボタン 〈葉牡丹 サンゴ系〉 弁天ふれあいの森公園

ハボタン 〈葉牡丹 サンゴ系〉の写真

平成31年2月撮影 Click here !

ハボタンの種類は、葉っぱが丸い「丸葉系」、葉の縁がウェーブかかっている「ちりめん系」、葉に深い切れ込みが入る「さんご系」の3系統に大きくは分類される。さらに、丸葉系は、「東京丸葉系」と「大阪丸葉系」の2つに分類されます。(引用:https://horti.jp/15322)

サンゴ系(切れ葉系とも呼ばれる)は、1977年に発表され「ロシア産のケールと丸葉系を交配したものに、さらに丸葉系を掛け合わせた品種」です。特徴は葉に深い切れ込みが入ること。紅孔雀、白孔雀、白さんご、紅さんご、かんざし、リアス、レッドウィング、ハーモニ、リアスなどの品種がある。(引用:三河の植物観察)

ハボタン〈サンゴ系〉 の花の写真 令和2年1月14日撮影

葉ボタンのデータ

【別 名】 オランダ菜(オランダナ)、ボタンナ(牡丹菜)

【分 類】 アブラナ科アブラナ属

【学 名】 Brassica oleracea var. acephala f. tricolor

【花弁色】 春に黄色い菜の花。

【花 径】 --

【備 考】 キャベツ の仲間。

参照・引用は花図鑑 他

ハボタン 〈葉牡丹 サンゴ系〉の写真

平成31年2月撮影 Click here !

ハボタンの種類は、葉っぱが丸い「丸葉系」、葉の縁がウェーブかかっている「ちりめん系」、葉に深い切れ込みが入る「さんご系」の3系統に大きくは分類される。さらに、丸葉系は、「東京丸葉系」と「大阪丸葉系」の2つに分類されます。(引用:https://horti.jp/15322)

サンゴ系(切れ葉系とも呼ばれる)は、1977年に発表され「ロシア産のケールと丸葉系を交配したものに、さらに丸葉系を掛け合わせた品種」です。特徴は葉に深い切れ込みが入ること。紅孔雀、白孔雀、白さんご、紅さんご、かんざし、リアス、レッドウィング、ハーモニ、リアスなどの品種がある。(引用:三河の植物観察)

ハボタン〈サンゴ系〉 の花の写真 令和2年1月14日撮影

葉ボタンのデータ

【別 名】 オランダ菜(オランダナ)、ボタンナ(牡丹菜)

【分 類】 アブラナ科アブラナ属

【学 名】 Brassica oleracea var. acephala f. tricolor

【花弁色】 春に黄色い菜の花。

【花 径】 --

【備 考】 キャベツ の仲間。

参照・引用は花図鑑 他

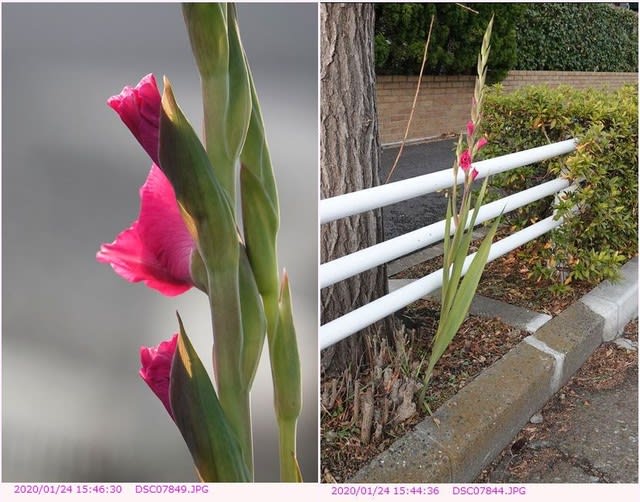

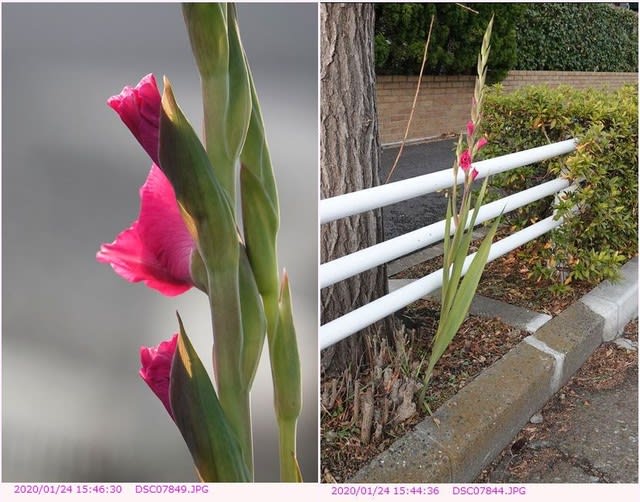

グラジオラス 〈季節外れの開花〉 市内散歩

散歩で公園で行く途中の道に咲いていました。グラジオラスの季節外れの開花は珍しい!!

グラジオラスの花の写真〈弁天ふれあいの森公園で撮影〉

平成30年7月撮影 ⇒more

平成29年6月撮影 ⇒more

平成28年6月撮影 ⇒more

グラジオラスの花 の写真 令和02年1月30日撮影 2月7日16:55追加

令和02年1月24日撮影

グラジオラスのデータ

【別 名】 トウショウブ(唐菖蒲)、オランダショウブ(阿蘭陀菖蒲)

【分 類】 アヤメ科グラジオラス属

【学 名】 Gladiolus

【花弁色】 赤、黄色、白、青、紫色など多彩。

【花 弁】 花被片は6枚。長い穂先に花径5~15cmくらいの花をずらっと並べて咲かせる。

【備 考】 --

参照・引用は花図鑑 他

散歩で公園で行く途中の道に咲いていました。グラジオラスの季節外れの開花は珍しい!!

グラジオラスの花の写真〈弁天ふれあいの森公園で撮影〉

平成30年7月撮影 ⇒more

平成29年6月撮影 ⇒more

平成28年6月撮影 ⇒more

グラジオラスの花 の写真 令和02年1月30日撮影 2月7日16:55追加

令和02年1月24日撮影

グラジオラスのデータ

【別 名】 トウショウブ(唐菖蒲)、オランダショウブ(阿蘭陀菖蒲)

【分 類】 アヤメ科グラジオラス属

【学 名】 Gladiolus

【花弁色】 赤、黄色、白、青、紫色など多彩。

【花 弁】 花被片は6枚。長い穂先に花径5~15cmくらいの花をずらっと並べて咲かせる。

【備 考】 --

参照・引用は花図鑑 他

キブサスイセン 〈黄房水仙〉 弁天ふれあいの森公園

キブサスイセン〈黄房水仙〉の写真

令和元年12月撮影 Click here ! 平成31年02月撮影 Click here !

平成29年12月撮影 Click here ! 平成29年02月撮影 Click here !

キブサスイセン 〈黄房水仙〉の花の写真 令和2年1月24日撮影

キブサスイセン の データ

【別 名】 英名:グランドソレドール(Grand Soleild'Or)

【分 類】 ヒガンバナ科 スイセン属

【学 名】 Narcissus tazetta odoru

【花弁色】 黄(花弁)、濃黄(副花冠)

【花 径】 2.5~4㎝。

【備 考】 キブサスイセンの分類記号は『8Y-Y』(タゼッタ系水仙(別名:房咲水仙)、黄色花弁、黄色カップ)

キブサスイセン〈黄房水仙〉の写真

令和元年12月撮影 Click here ! 平成31年02月撮影 Click here !

平成29年12月撮影 Click here ! 平成29年02月撮影 Click here !

キブサスイセン 〈黄房水仙〉の花の写真 令和2年1月24日撮影

キブサスイセン の データ

【別 名】 英名:グランドソレドール(Grand Soleild'Or)

【分 類】 ヒガンバナ科 スイセン属

【学 名】 Narcissus tazetta odoru

【花弁色】 黄(花弁)、濃黄(副花冠)

【花 径】 2.5~4㎝。

【備 考】 キブサスイセンの分類記号は『8Y-Y』(タゼッタ系水仙(別名:房咲水仙)、黄色花弁、黄色カップ)

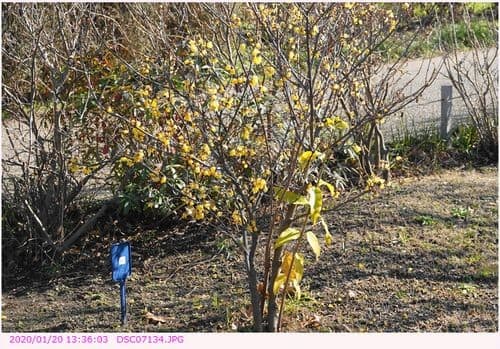

ロウバイ 〈品種: 満月蝋梅〉 弁天ふれあいの森公園

ロウバイの花の写真

〈品種:満月蝋梅〉 平成30年12月撮影☞☞⇒more

〈品種:尾鈴蝋梅〉 平成31年01月撮影☞☞⇒more

〈品種:素心蝋梅〉 平成31年01月撮影☞☞⇒more

〈品種:くるめ曙光〉平成31年1月撮影☞☞⇒more

満月蝋梅 : マンゲツロウバイ(満月蝋梅)~ソシンロウバイから選別された早咲き品種で、花の黄色がより鮮やか。花びらが丸みを帯びていることから埼玉県川口市の園芸業者が満月蝋梅と名付けた。花の香りは弱い。引用:庭木図鑑 植木ペディア

ロウバイ 〈満月蝋梅〉 の花の写真 令和2年1月20日撮影

ロウバイの生育場所:道路の対面はシャクヤク

蝋梅 の データ

【別 名】 ナンキンウメ

【分 類】 ロウバイ科 ロウバイ属

【学 名】 満月蝋梅:Chimonanthus praecox 'Mangetsu'

【花弁色】 外側の花被片は淡い黄色で透き通り、内側の花被片は濃い紫色。マンゲツロウバイは、内側に淡い紫色の輪ができる。

【花 弁】 花径2センチ

【備 考】 半透明でにぶいツヤのある黄色く香り高い花がやや下を向いて咲く。参照・引用は、花図鑑ほか

ロウバイの花の写真

〈品種:満月蝋梅〉 平成30年12月撮影☞☞⇒more

〈品種:尾鈴蝋梅〉 平成31年01月撮影☞☞⇒more

〈品種:素心蝋梅〉 平成31年01月撮影☞☞⇒more

〈品種:くるめ曙光〉平成31年1月撮影☞☞⇒more

満月蝋梅 : マンゲツロウバイ(満月蝋梅)~ソシンロウバイから選別された早咲き品種で、花の黄色がより鮮やか。花びらが丸みを帯びていることから埼玉県川口市の園芸業者が満月蝋梅と名付けた。花の香りは弱い。引用:庭木図鑑 植木ペディア

ロウバイ 〈満月蝋梅〉 の花の写真 令和2年1月20日撮影

ロウバイの生育場所:道路の対面はシャクヤク

蝋梅 の データ

【別 名】 ナンキンウメ

【分 類】 ロウバイ科 ロウバイ属

【学 名】 満月蝋梅:Chimonanthus praecox 'Mangetsu'

【花弁色】 外側の花被片は淡い黄色で透き通り、内側の花被片は濃い紫色。マンゲツロウバイは、内側に淡い紫色の輪ができる。

【花 弁】 花径2センチ

【備 考】 半透明でにぶいツヤのある黄色く香り高い花がやや下を向いて咲く。参照・引用は、花図鑑ほか

ニホンスイセン 〈日本水仙〉 弁天ふれあいの森公園

日本水仙(ニホンズイセン)は房咲き水仙(フサザキスイセン)の変種。房咲き水仙(フサザキスイセン)の原産地は地中海沿岸地方で、シルクロードを経由して中国に持ち込まれた。日本へは、平安時代に遣唐使などによって薬草として持ち込まれ、野生化して日本水仙(ニホンズイセン)となった。

日本水仙の花の写真

平成31年01月撮影⇒ more⇒

平成30年11月撮影⇒ more⇒ 平成30年01月撮影⇒ more⇒

平成29年01月撮影⇒ more⇒ 平成29年11月撮影⇒ more⇒

日本水仙の花の写真 令和2年1月20日撮影

令和2年1月20日撮影

【日本水仙 のデータ】

【別 名】 --

【分 類】 ヒガンバナ科 スイセン属

【学 名】 Narcissus tazetta var. chinensis

【花弁色】 黄と白(外側は白色、副花冠は黄色)

【花 径】 3㎝程度。

【備 考】 茎先に複数(3~12)の白い花を房状につけ、副花冠は黄色い。房咲きのタイプで強い香りがある。

引用は花図鑑

日本水仙(ニホンズイセン)は房咲き水仙(フサザキスイセン)の変種。房咲き水仙(フサザキスイセン)の原産地は地中海沿岸地方で、シルクロードを経由して中国に持ち込まれた。日本へは、平安時代に遣唐使などによって薬草として持ち込まれ、野生化して日本水仙(ニホンズイセン)となった。

日本水仙の花の写真

平成31年01月撮影⇒ more⇒

平成30年11月撮影⇒ more⇒ 平成30年01月撮影⇒ more⇒

平成29年01月撮影⇒ more⇒ 平成29年11月撮影⇒ more⇒

日本水仙の花の写真 令和2年1月20日撮影

令和2年1月20日撮影

【日本水仙 のデータ】

【別 名】 --

【分 類】 ヒガンバナ科 スイセン属

【学 名】 Narcissus tazetta var. chinensis

【花弁色】 黄と白(外側は白色、副花冠は黄色)

【花 径】 3㎝程度。

【備 考】 茎先に複数(3~12)の白い花を房状につけ、副花冠は黄色い。房咲きのタイプで強い香りがある。

引用は花図鑑

ストック 弁天ふれあいの森公園

ストックの写真

令和2年3月撮影 Click here !

ストックの写真 令和2年1月24日撮影 28日14:33追加

令和2年1月21日撮影

【ストックのデータ】

【別 名】 和名は紫羅欄花(アラセイトウ)

【分 類】 アブラナ科アラセイトウ属(マティオラ属)

【学 名】 Matthiola incana

【花弁色】 赤、白、ピンク、紫色など。

【花 弁】 八重咲きと一重咲き(4弁花)とがある。

【備 考】 ブロッコリーやカリフラワーと同じアブラナ科なので食べることもできる。

参照・引用は花図鑑 他

ストックの写真

令和2年3月撮影 Click here !

ストックの写真 令和2年1月24日撮影 28日14:33追加

令和2年1月21日撮影

【ストックのデータ】

【別 名】 和名は紫羅欄花(アラセイトウ)

【分 類】 アブラナ科アラセイトウ属(マティオラ属)

【学 名】 Matthiola incana

【花弁色】 赤、白、ピンク、紫色など。

【花 弁】 八重咲きと一重咲き(4弁花)とがある。

【備 考】 ブロッコリーやカリフラワーと同じアブラナ科なので食べることもできる。

参照・引用は花図鑑 他

ヤブツバキ 〈藪椿〉 弁天ふれあいの森公園

藪椿 の花の写真

令和元年1月撮影 more⇒

平成30年3月撮影 more⇒

平成30年1月撮影 more⇒

藪椿の花の写真 令和2年1月22日撮影

ヤブツバキ のデータ

【別 名】 一般的に椿(ツバキ)と呼ばれ、園芸品種の基本種

【分 類】 ツバキ科 ツバキ属

【学 名】 Camellia japonica

【花弁色】 花の色は基本的には赤。

【花 弁】 5弁花。花径は5〜8cm。筒状の花。おしべは多数で基部は合着、中心部に柱頭がが3~4つに分かれためしべがある。

【備 考】 離弁花だが花弁のつけ根と雄しべが合着しているので、花びら1枚ずつは散らないで1花ごと落花。

参照・引用は、花図鑑ほか

藪椿 の花の写真

令和元年1月撮影 more⇒

平成30年3月撮影 more⇒

平成30年1月撮影 more⇒

藪椿の花の写真 令和2年1月22日撮影

ヤブツバキ のデータ

【別 名】 一般的に椿(ツバキ)と呼ばれ、園芸品種の基本種

【分 類】 ツバキ科 ツバキ属

【学 名】 Camellia japonica

【花弁色】 花の色は基本的には赤。

【花 弁】 5弁花。花径は5〜8cm。筒状の花。おしべは多数で基部は合着、中心部に柱頭がが3~4つに分かれためしべがある。

【備 考】 離弁花だが花弁のつけ根と雄しべが合着しているので、花びら1枚ずつは散らないで1花ごと落花。

参照・引用は、花図鑑ほか

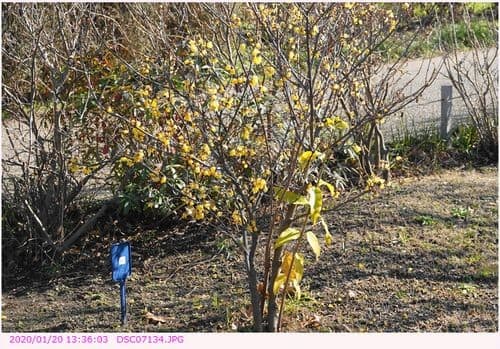

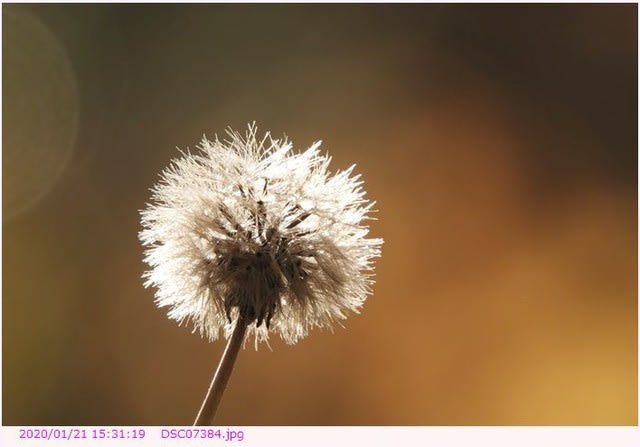

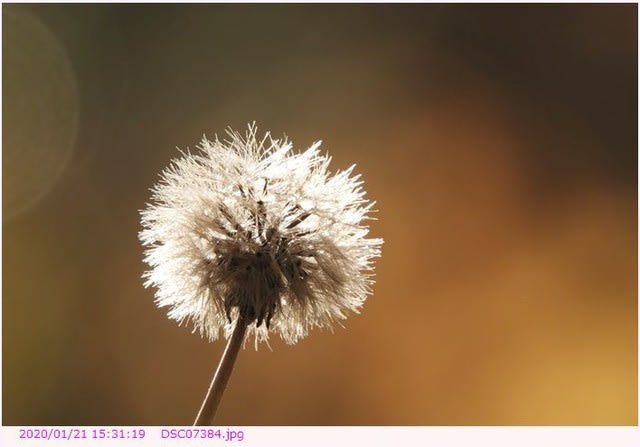

ツワブキ〈石蕗〉の綿毛 弁天ふれあいの森公園

ツワブキの花の写真

令和元年10月撮影 more ⇒ 〈一輪〉

平成30年11月撮影 more ⇒ 〈一輪〉

平成30年11月撮影 more ⇒ 〈センニチコウを背景に〉

平成29年11月撮影 more ⇒

平成28年11月撮影 more ⇒

ツワブキの綿毛の写真 令和2年1月21日撮影

ツワブキの データ

【別 名】 ツワ、イシブキ、イソブキ

【分 類】 キク科 ツワブキ属

【学 名】 Farfugium japonicum

【花弁色】 黄色。

【花 径】 4~5cm。花茎を立てて10輪くらいの花(頭花)をつける。筒状花も舌状花も黄色い。

【備 考】 名前の由来は「ツヤのあるフキ(蕗)→ツヤブキ」が転じて「ツワブキ」となったという説などがある。

参照・引用は花図鑑 他

ツワブキの花の写真

令和元年10月撮影 more ⇒ 〈一輪〉

平成30年11月撮影 more ⇒ 〈一輪〉

平成30年11月撮影 more ⇒ 〈センニチコウを背景に〉

平成29年11月撮影 more ⇒

平成28年11月撮影 more ⇒

ツワブキの綿毛の写真 令和2年1月21日撮影

ツワブキの データ

【別 名】 ツワ、イシブキ、イソブキ

【分 類】 キク科 ツワブキ属

【学 名】 Farfugium japonicum

【花弁色】 黄色。

【花 径】 4~5cm。花茎を立てて10輪くらいの花(頭花)をつける。筒状花も舌状花も黄色い。

【備 考】 名前の由来は「ツヤのあるフキ(蕗)→ツヤブキ」が転じて「ツワブキ」となったという説などがある。

参照・引用は花図鑑 他