私のガルパン戦車キット制作の十二作目は、上図のごとく黒森峰女学園チームのヤークトティーガーに決めました。5月下旬の大洗行きにて、ガルパンギャラリー内の展示完成品を見て感動したのが直接の契機でした。

キットはプラッツの公式品で、以前にガルパン仲間のナガシマ氏にガルパングッズ類のお返しとして頂いたものです。ナガシマ氏のブログはこちら。

黒森峰女学園チームの戦車は、これまでにティーガーⅠとパンターG型を作りましたが、いずれもタミヤのキットを利用しましたので、プラッツ公式キットの制作は今回が初でした。

プラッツの他の公式製品と違って、あまり先行制作情報や批評の類がネット上にも見られないので、ガルパン仕様への制作や改造のポイントなどをテレビシリーズのキャプチャー画や公式設定資料図などを見て調べ、ノートにまとめる作業から始めました。

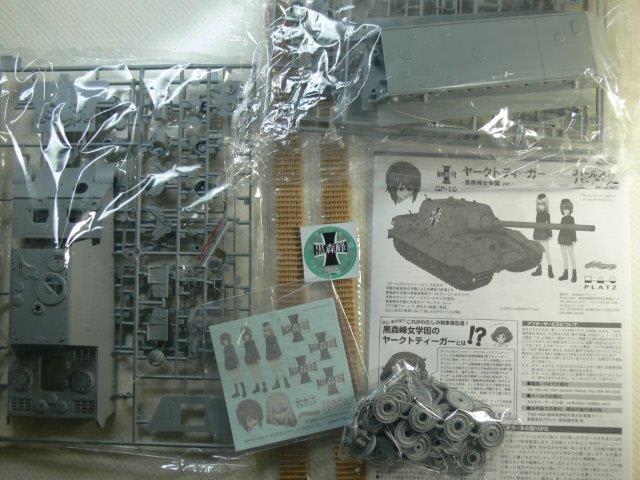

パッケージの中身です。元キットはドラゴンサイバーホビーのスマートキットなので、大型重戦車の割にはパーツ数も抑えられ、作り易そうに見えました。転輪類がランナーについていなくて袋詰めの状態になっているのは、初めて見た気がします。

おまけのシールは、黒森峰女学園校章でした。

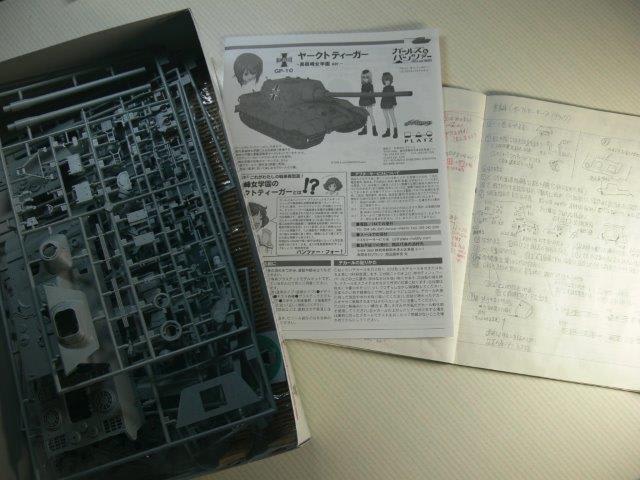

左は、洗浄を済ませて乾燥させたランナー、真ん中は組み立てガイド、右は私の制作改造ポイントまとめノートです。部品の交換や大きな改造は全く無く、削り取り、穴埋め、パテ塗り整形、小部品追加のいずれかの小改造のみで出来上がりますが、細かい作業ばかりなので、ある程度の集中力が必要となります。

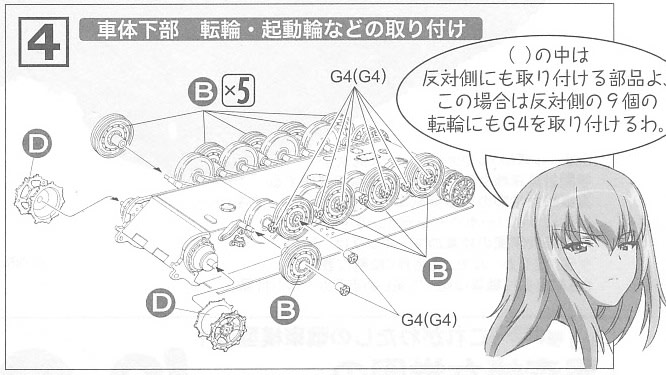

ステップ1では、誘導輪、起動輪、転輪を組み立てます。西住まほのアドバイス通り、ガイドをよく見てパーツの番号や組み付け順を間違えないように心掛けました。

転輪類の袋を開封し、繋がった状態のG2とG8だけを取り出して並べ、後は整理用の箱に入れておきました。パーツの紛失防止のためでした。

誘導輪、起動輪、転輪の全てを組み立て終わりました。

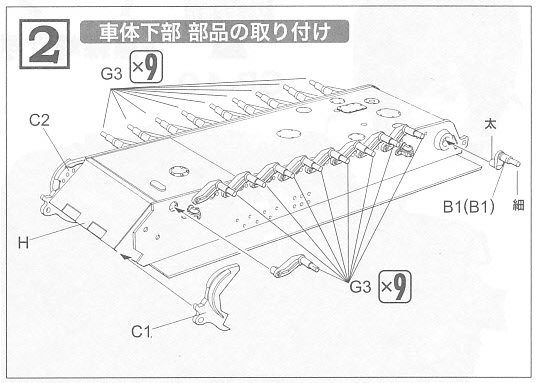

ステップ2では、車体下部の軸部を組み付けます。全ての車軸が綺麗に一直線に並ぶように、定規を当ててチェックする必要があります。

ガイドのイラストでは、B1を真っ直ぐ接着するように見えますが、その場合は履帯の装着時に少し苦労する可能性があります。今回の公式キットの元キットであるドラゴンの「キングタイガー (ヘンシェル砲塔) + ポトー迎撃線 アルデンヌ 1944」では、同じパーツを斜めにつけているため、誘導輪の車軸がやや前に位置する形となり、履帯の装着時にもある程度の余裕がありそうです。それで、B1を真っ直ぐてはなくてやや斜めに接着し、軸部が1ミリから2ミリほど前に位置するようにした方が良いでしょう。

私の制作においては、誘導輪の軸部は履帯をはめこむまでは仮接着のままにしている場合が多く、今回もB1は仮組みのままとしました。

B1以外の全てのパーツを切り出して並べました。軸部のパーツG3は、予備の2個を含めて20個が袋に入っています。

全て接着し、最後にB1も取り付けました。この段階ではB1は仮組みのままなので、後で履帯を装着する際に微調整が可能です。

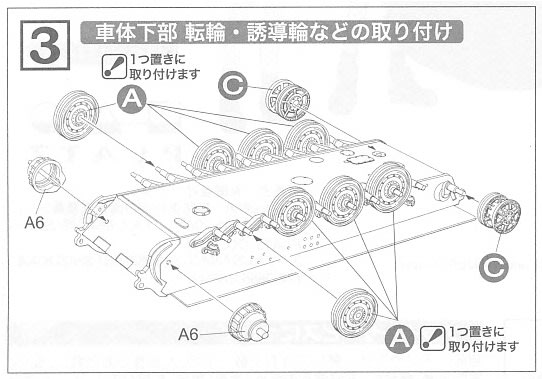

ステップ3で、転輪類を取り付けます。ヤークトティーガーの転輪は全て鋼製で、色も車体色と同一なので、塗り分けての組み立ての必要がありません。ここはガイドの通りに進めていきます。

まず内側の転輪8個、および誘導輪を取り付けました。

続いて外側の転輪10個を左右に分けて並べておき、順番に取り付けました。起動輪も一緒に並べていますが、その取り付けは次のステップで行ないました。

ステップ4にて、起動輪とパーツG4を付けていきます。

パーツG4を片側9個ずつ、計18個取り付けました。袋詰めの中には、予備として2個が入っていますが、紛失しないに越したことはありません。

最後に起動輪をセットし、足回りが完成しました。ガルパンのヤークトティーガーは、足回りの全てが車体と同一のカラーですので、まとめて吹き付け塗装が可能です。

そういえば、ティーガーⅡも共通の足回りです。そちらの制作ではタミヤのキットを使用する予定ですが、転輪類の組み立てに関しては今回の流れとほぼ同じになるようです。 (続く)

毎度思いますが、二次大戦中のドイツ戦車の転輪は修理が大変そうです。一番奥がイカレたら、周りの転輪を皆外さなくてはなりません。

ゴムの輪っかが付いていた初期型から、鋼製の転輪になったのもわかる気がします。

(鋼製転輪も内部にゴムを使っていたそうです)

大重量を千鳥配置の転輪で設置圧を減らしていたのでしょうが、ソ連のT34と設置圧は変わらないそうです。ケッテンクラートも兵員輸送車も千鳥配置ですから、造兵側が「これでいいのだ!」と信じていたのでしょうね。

BMWのオートバイの水平対向エンジンと言い、一回信じたモノは頑固?にやり通すみたいな考え方の国なのかもしれません。

黒森峰女学園チーム戦車のキットを作っている立場からみますと、千鳥式配置の転輪の方がガッチリと組みあがるので、足回りの安定感が全然違います。

同じドイツ戦車でも、大洗女子学園チームのⅣ号やⅢ突の転輪は、定規などで直線上に並ぶように確認しながら組むので、けっこう大変だったりします。ゴム部分もあるので塗装も手間がかかります・・・。

自分の初ガルパン車輛(と言うか初めての戦車)はこのヤクトラでしたが、このキット付属の履帯は大きな罠が…

長さが足りません、2~3コマ足りません

それもそのはず、何故かわざわざキングタイガーから履帯だけ持ってきているのです

初戦車だったので「戦車はこう言うものなのか」とギチギチになりながらも無理矢理装着しましたが、次の日に見たら足回りが吹っ飛んでいました…

調べてもそういう話は出てこないのでもしかしたら自分のだけなのかとも…

付属履帯については、御指摘の通りティーガーⅡ(キングタイガー)のパーツです。劇中車のヤークトティーガーは、足回りがティーガーⅡと同じ形式なので、プラッツ公式キットもそれに合わせてパーツを入れ替えてあります。

すなわち、ドラゴンのキット「Sd.Kfz.186 ヤークトティーガー (ヘンシェルタイプ)」をベースとして、転輪と履帯を同じドラゴンの「キングタイガー (ヘンシェル砲塔) + ポトー迎撃線 アルデンヌ 1944」のパーツへと変更して、これを公式キットとしているので、履帯だけでなく転輪も持ってきているわけです。

それで、元のドラゴンのキットなどをリサーチしたのですが、元キットのティーガーⅡの誘導輪の軸は斜めに挿し込む形であることが分かりました。これはタミヤのキングタイガーのキットでも同じですので、これらの誘導輪の軸はやや前に位置します。

これに対して、プラッツの公式キットでは誘導輪の軸が2ミリほど後ろに付く形になるような感じで組み立てガイドに示されるので、その通りにくっつけると履帯がはまりにくくなるわけですね。

これらの情報を事前調査で得ていたため、私の制作ではドラゴン元キットおよびタミヤキットと同じような感じで誘導輪の軸を斜めに仮接着しました。履帯をはめこむ際に微調整しましたが、ガイド通りに接着しても、履帯を少し引っ張る感じにするだけではまりました。

ですので、いち読者様が苦労された事情がよく理解出来ます。おそらく組立てガイドの指示通りに誘導輪の軸を接着された結果、軸がかなり後ろに寄ったのでしょう。真っ直ぐに接着して限界ギリギリですので、それよりも後ろに行くと履帯または足回りが耐えられなくなるわけですね。

このあたりは、御指摘のとおり罠と言ってもよいでしょう。公式キットの組み立てガイドの内容が分かりにくいところも問題ですね。

それで、今回の記事内のステップ2のところに、これらの点について追記させていただきます。

貴重な御体験をふまえての教示に、改めて感謝申し上げます。また何かございましたら、気軽にコメントなどお寄せ下さい。