上御霊神社境内の御車庫の脇に、応仁の乱旧跡の碑と案内板が建ちます。十数年前にここに参拝した時には無かったと思いますので、最近に建てられたもののようです。この区画だけがなにか真新しい感じであるのも、気のせいではないのでしょう。

周知のように、この神社が応仁の乱の発端となった上御霊社合戦の旧跡にあたります。室町幕府の重要ポストであった管領職をめぐっての畠山氏の内紛にて、畠山政長がここに陣場を構えたため、対立相手の畠山義就が攻め寄せて合戦となったのです。

この内紛に際して、将軍の足利義政が調停して両畠山氏への支援を停止させたにもかかわらず、双方とも義政の命令を無視して実力行使に及んだわけです。管領の候補者が上司の将軍の指示に従わないという異常な状態でしたから、細川勝元、山名持豊ら二大有力者の工作が功を奏しなかったのも無理はありませんでした。

かくして文正二年(1467)1月18日の払暁、畠山義就率いる三千が上御霊社に突入、境内に陣取る畠山政長および筒井成身院順宣の三千と激突しました。夕方まで両軍は競り合いましたが、次第に義就側が優位を占め、斯波義廉および山名政豊の援軍を得て政長を敗走せしめて勝利を得ました。

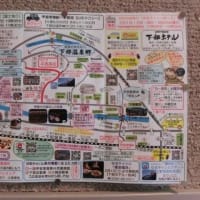

傍らの案内板に、当時の上京の状況や街区の概要が示されています。いまの京都においては全てが市街地の下に埋もれ、確認された遺跡も断片的でしかないため、私のように中世戦国期の歴史や室町幕府史を勉強している身でもいまひとつピンと来なかったり、現地の歴史的イメージがあまり掴めなかったり、ということがよくあります。せめて模型でジオラマ的に再現してくれると有り難いのですが・・・。

上御霊神社の南門は、伏見城の四脚門を移築したものと伝わりますが、いまの建物は社寺の門の形式を示しています。伏見城からの移築云々が事実であるならば、その古材を転用したというのが実態に近いかもしれません。

それよりも、普通はこの南口が神社の正面になりますが、前述のとおりこの神社は西面していますので、この南門は単なる脇口ということになるでしょう。上御霊社合戦当時の境内地の様子は分かっていませんが、畠山義就勢が攻めかかったのは南側からであったといいます。当時もこの南口は存在したのでしょうか?

というのは、上御霊社合戦当時、神社境内の南側には隣接する相国寺の「藪大堀」つまり藪と大堀があり、西側には今出川が流れていて、西と南は天然の防御線がしかれていたからです。畠山政長も、この防御性を頼んでここに立て籠もったわけですが、その「藪大堀」に向かって出入口が置かれていたのだろうか、という疑問があります。さらに、畠山義就勢はこの南側の「藪大堀」を越えて境内地に突入したのだろうか、という疑問も加わります。

上図は現在の境内地の南側で、南門の前を通る上御霊前通が東の加茂街道まで続きます。かつてはここまでが相国寺の境内地であったそうなので、「藪大堀」もこの辺りにあったのでしょう。この辺りだけ、道路の幅が広いのも示唆的です。

神社境内地の南側には、いまも土塀と上御霊前通にはさまれた低地が細長く伸びています。かつて境内地を護った堀の跡なのでしょうか。どうもよく分かりません。

ちなみに相国寺の「藪大堀」に関しては、それを裏付ける遺跡も確認されていませんが、相国寺旧境内地の西辺では2011年に戦国期の二重堀が検出されています。16世紀代の土器をともなっていますので、15世紀代の上御霊社合戦とは無関係ですが、相国寺が四囲に堀を回していた様子がある程度うかがえます。

再び境内に戻りました。拝所および本殿が西面している現在の構えが応仁の乱当時のままかどうかは分かりません。なにしろ当時は、南側には相国寺の「藪大堀」があり、西側には今出川が流れていましたから、北と東にしか開けていなかった筈です。畠山義就の軍勢も北および東から攻め寄せていますから、当時の神社の正面が今とは別の方位にあった可能性も考えられます。

現在の本殿です。昭和45年の建立で、旧建築の享保十八年(1733)寄進の内裏賢所御殿を踏襲復原したものと伝わります。それ以前の社殿の様子は不明ですが、少なくとも上御霊社合戦によって当時の社殿は炎上したと伝記にありますので、それ以降の再建による構えが今に受け継がれているものと思われます。 (続く)