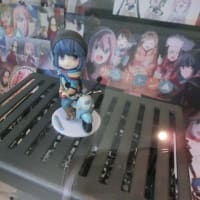

去年2014年の年末に大洗女子学園の全8チームの戦車が出揃いましたので、今年2015年からは黒森峰女学園チームの戦車も作ってみることに決め、その一番手として西住まほ隊長の搭乗車であるティーガーⅠを選びました。

キットは既に購入済みで、他の黒森峰女学園チームの戦車のキットと共に積んでありました。上画像のタミヤの製品で、MMシリーズ216番の初期生産型です。

このキットをそのまま組むと、実在のドイツ軍の車輛の姿に仕上がります。ガルパン仕様で作ると上画像のような姿になります。ティーガーⅠのキットは複数のメーカーから幾つかリリースされていますが、西住まほの搭乗する劇中車は初期型のタイプであるので、これに最も近いキットが、今回選んだタミヤの製品です。組み立て易いので、初心者レベルの私にも扱えるでしょう。

箱の中身です。国産品なので事前の洗浄が不要であり、かつ制作ガイドも見やすく、ランナーの数やパーツ数も適切なレベルでまとめられています。プラッツやドラゴンのキットにはない安心感があるうえ、前回の制作がポルシェティーガーでしたので、似たような重戦車をもう一輌作るんだな、という気分でした。

事前に制作ポイントを調べてノートにまとめましたが、思ったより改造箇所も少なく、あっても簡単な工作で済むところばかりなので、気楽に楽しんで作れそうだ、と考えました。

制作ガイドの冒頭には、このキットで作ることが可能な6種類の形式が示されますが、ガルパンの劇中車は装備品が全てついていないCタイプに相当します。上から三番目の「第504重戦車大隊第1中隊131号車」の形式になります。

ステップ1では、ドライブスプロケットつまり起動輪を組み立てます。Cタイプで作るので、左側の初期型の方を選びます。

ランナーには二種類の起動輪パーツがついていますが、使用する初期型のパーツは中央のボルトが平たいもので、B10およびB4を組み合わせます。

左右の起動輪を組み立て終わりました。聞くところによれば、劇中車はこのタミヤの初期型キットを参考にしてデザインされたそうです。確かに相違点がほとんど見当たらず、CG画像処理数の軽減のためにOVM類を全て外した姿にまとめられたという感じです。

ステップ2では、車体に背面部やサスペンションアームなどを取り付けます。このうち、背面部パーツのE2においてガルパン仕様への小改造が一ヵ所あります。

背面部パーツのE2です。その左端の枠内にカマボコ状の出っ張りがモールドされています。たぶんバックライトではないかと思います。

公式設定資料図をみると、黄色円内の該当箇所に、そのカマボコ状の出っ張りが見えません。バックライトであれば、無いと困るのでしょうが、劇中車にはついていませんので、戦車道に使われる戦車においては、重要な部品ではないのかもしれません。

そこで、カッターやラインチゼルなどで削り取りました。小さな部分なので、削るのに苦労しました。

車体パーツの前にサスペンションアームのB15を並べました。起動輪軸のB9、誘導輪軸のB25は接着済みで、背面部パーツのE2も取り付けました。

全てのサスペンションアームを接着しました。太ったムカデを見ているような感覚に襲われました。

ステップ3では、ホイールつまり転輪を二種類、そしてアイドラーホイール、つまり誘導輪を組み立てます。ガイドでは塗装の指示がありますが、塗装は組み立てが全て終わってから行ないます。

ステップ4では、転輪をサスペンションに付けてゆきます。

ティーガーⅠの転輪は大きくて組み立て易いです。

スラスラと組み立てて、二種類の転輪と誘導輪の全てを完成させました。

ステップ4の指示に従って、転輪を順番に取り付けてゆきました。交互に配置される形式なので、ゴム部分の塗装がかなり難しそうです。またポスカのお世話になるかもしれません。

ステップ5では外側の転輪B6を取り付けます。予備履帯は装着しませんので、予備履帯のF47と留め具のF51は不要です。またB16も不要です。

ステップ5の工程を完了しました。改めてこの戦車の転輪の多さに驚かされました。57トンもの車体重量を支えるべく転輪を多くし、それらの接地圧を分散し低減するために千鳥式配置にしているわけですが、これはメンテナンスが大変だったろうなあ、と思いました。

内側の転輪が破損したりして修理が必要となった場合、その外側の転輪も全部外さないといけないからです。

横から見ました。大きな箱型の車体を、たくさんの転輪が支えているという姿です。車体の装甲は分厚いことで知られますが、転輪部分に被弾するとダメージが大きかったと聞いています。修理するだけでも大変ですから、破壊されたらそれこそ行動不能になってしまったのでしょう。 (続く)