西の大和郡山。東の弥富。金魚の二大生産地です。東の生産地である弥富の金魚市場を某ウエブサイトのコミュニティで見学をしてきました。

金魚市場を簡単に言うと、生産者と金魚小売業者の接点となる所です。

冷たい伊吹颪が吹いていましたが、金魚だけを見ていると春めいたものを感じました。

弥富と大和郡山が競争しているのですが、弥富が優れているのは25種類の金魚が揃うことだと話してくれました。それに出荷額は日本一なのだそうです。匹数は負けているが、額が多いと言う事は高級種を出荷していることだと言っていました。

集合場所は近鉄弥富駅またはJR弥富駅です。

名鉄弥富駅はJR弥富駅と隣接した駅で、私は名鉄で向かいました。

JR弥富駅にて

JR弥富駅に集合しました。

オレンジのジャンパーを着た人たちは「弥富ふるさとガイド」でボランティアグループとして弥富市内を案内してくれた人たぢです。

JR弥富駅は金魚をシンボルに捉え、天井に金魚の絵が貼られ、壁にも金魚の陶板画がはめ込んで有りました。

「弥富ふるさとガイド」の挨拶に寄り、スタートです。

ガイドがJR弥富駅を説明してくれましたが、日本の鉄道で地表の駅の内では、一番低い駅で海抜マイナス0.9メートルだそうです。

逆に、一番高い駅は小海線の野辺山駅だと教えてくれました。

時代の流れなのでしょうが、かつて弥富駅では貨物を取り扱い、ここから金魚が各地に出荷されて行きましたが、今は貨物の取り扱いが行われていません。

民俗資料館に昭和40年頃に出荷していた写真が有りました。その写真から当時を想像できるだけです。

民俗資料館へ

弥富市歴史民俗資料館に入ります。

こちらはかつては弥富町役場だったところです。

金魚の種類。

最初はフナから緋フナができ、改良を重ね、色々の品種が生み出されてきました。

この資料館へは鶴瓶が家族に乾杯で訪れていました。

右側は色々の金魚が展示して有りました。

川沿いを散策します。

桜のつぼみが膨らみ、春の訪れを感じさせます。

一斉に桜が開くと見事な景色になることでしょう。

立田輪中人造堰樋門へ

立田輪中人造堰樋門の石碑で説明です。

人造堰樋門には明治三十四年と描かれています。

輪中と言う特殊な地形で水との戦いでした。

鍋田川で、上流の立田村から汚水が流れて来るのを下流である海へ流します。

満潮時には樋門を閉め、干潮時には樋門を開けて水を流したのだそうです。

文化財的な遺構が残っていますが、上流側、下流側に川は残って無く、ここに川が有ったとは想像できない地形となっていました。

津島市の北部をウオーキングした事が有りますが、1本の河川で水利から上流と下流で水の取り合いとなったのだそうです。無かっても困る水。有りすぎても困る水。

古くから水との戦いが続いたことでしょう。

金魚市場へ

金魚市場へ来てボランティアが説明してくれます。

弥富に金魚市場が3箇所あり、月曜日の市、水曜日の市。

そして、ここの市場は金曜日に開かれます。

ボランティアが説明してくれます。

沢山浮かんだ「かんこ」

可愛い金魚を眺めたりしました。

あのガラスの建物の中で競り市が行われます。

金魚の入った木箱は「かんこ」と呼んでいると話してくれました。

競り市が開始し競り市へ「かんこ」を送り込みます。

かき寄せられた「かんこ」。

ここから送ります。

ガラス張りの建物の中です。

ここで市が立ちます。

次々に「かんこ」が流れていきます。

競りで木札が投げ込まれますが、「瞬間」で落札されます。

流れる「かんこ」。

こちらは木札。

「かんこ」に木札が入り、流れてきます。

落札した業者ごとに「かんこ」が集められます。

発送用のダンボールと酸素ボンベ。

ダンボールには大和郡山の金魚と書かれています。

ここの競り市で落札し、大和郡山の名で販売するのでしょう。

ボンベは発送の時に、ビニール袋に充填する酸素です。

競り市を見学した後は「潮鈴坊」で会食し、終えて解散となりました。

帰りに金魚最中を買って帰りました。

ここのご主人はテレビに出ることの好きな人のようです。

何回も出演し、その時の状況を額に入れて展示していました。

この日、寒風が吹いていましたが、金魚の画像だけを見れば、春めいた気分になれることだと思います。

ボランティアガイドの案内に寄り、弥富の街を散策し、その後は金魚市場へ。

ここ、弥富の前ヶ須は江戸時代の後期に奈良の大和郡山からの金魚を休ませる中継地となっていました。海路で来た金魚を休ませた後、各地に分散していったのですが、中継地をやっているだけでなく、自分たちで育てようとなり、今日に至ったのだそうです。

前ヶ須のすぐ西に木曽川が流れ、場所の条件も良かったのでしょう。

ボランティアの説明を聞きながら、日頃、訪ねることの出来ない金魚市場を見学してきました。

非日常的な場所を訪ねる事が出来、面白かったです。

今夜のNHKのローカル・ニュースで、庄内緑地公園でつくしが顔を出し始めたと紹介していました。これと同じように、「金魚市場」を春の風物詩として紹介出来る、ニュースソースが有るなと思いました。

今日は、結婚記念日です。

段々と、歳月が経ち何年に挙式したのだったのかうろ覚えになって来ているが、3月13日が結婚記念日であることだけは覚えています。

挙式したのは昭和52年ですから、今年で〇〇年。

ここら辺も曖昧。

ええ加減ナものですネ。

結婚記念日と言う事で、外へ食事に行ってきました。

そんなで、出かけたのが各務原イオンの「しゃぶ菜」です。

鍋に仕切りが有り、2つの味が楽しめます。

牛肉と豚肉の食べ放題のコースを選びました。

生ヒールで乾杯です。

ウエイトレスにシャッターを押して貰いました。

対応してくれたウエイトレス。

感じの良い、若い女の子でした。

牛肉と豚肉がプラスチックの容器に入って出てきます。

左側の皿に有るのは鶏肉のツクネです。

こちらも美味しかったです。

水菜やたまねぎ、白菜など好きな物を取れます。

うどんやラーメン、マロニーも好きなだけ取れました。

5種類のダシから2種類を選べます。

選んだのは左側が生姜コラーゲンだしで、右がは旨辛だしです。

美味しかったです。

デザートでソフトクリームをいただきました。

食事を終え、お勘定です。

先に、確定申告をしました。

還付金が有り、その還付金を今夜の会食代に充てました。

豚肉と牛肉が食べ放題です。

おかわりは各皿いただきました。

ビール、お肉とも美味しくいただきました。

今日から岐阜県美術館で「第45回 光陽会中部支部展」が開かれています。

知人が出品していましたので、行ってきました。

こちらは受付です。

会場内ですが、お許しを戴いて写させてもらいました。

正面には山を描いた作品が展示して有ります。

もう、一箇所行きました。

柳ヶ瀬のロイヤルホールで開かれている「第10回記念 デッサン展」です。

こちらは自発的に学習しているサークルの展覧会です。

表に有ったホールへの案内表示です。

こちらが入口です。

展示会場内です。

許しをいただき、撮影しました。

裸婦の絵が架かっていますが、日頃から鍛錬して、これだけの作品が描けるようになるのでしょう。

こちらの展覧会は、展示が今日まででした。

退職者組合でイチゴ狩りに行ってきました。

現役の組合員やその家族も参加していまして、バス6台にもなる大所帯です。

バスは一路、東名高速を走り、今回の一番のメイン。

イチゴ狩りの「えびせんべいとちくわの共和国」を目指しました。

「えびせんべいとちくわの共和国」は東名の音羽蒲郡ICを下りればすぐの所です。

インターチェンジが蒲郡ですので、蒲郡市なのかと思いましたら、豊川市の住所でした。

5号車のバスステッカーです。

家族組合員も居ることから華やいだ雰囲気になりました。

子供たちも美味しいイチゴをお目当てにしていました。

ガイドは、子供たちに退屈させよいよう、クイズをやったりし、気遣いしていました。

えびせんべいとちくわの共和国のイチゴハウスへ

「えびせんべいとちくわの共和国」に到着すると、既に他団体のバスが停まっています。

担当者からイチゴの取り方の説明を受けました。

乱暴に扱わないように、茎を持ち上げて収穫するようにと言われました。

ガイドはイチゴのハウスは歩いて5分ほどの場所だと話し、案内されました。

ガイドに引率されて、イチゴハウスに向かいます。

子供たちは、ワクワクしていました。

温室の中は暖かくイチゴの匂いが漂ってきます。

ハウス内にはハチが飛び交い、イチゴを結実させる役目を担当していました。

立派に実がなっています。

こちらのイチゴは章姫です。

入口で練乳の入った容器を貰いました。

西側のハウスが章姫で東側がベニホッペです。

「あちらにベニホッペがあります」と云われ、ベニホッペの棟に移動して来ました。

結実したベニホッペです。

イチゴ狩りで章姫とベニホッペを食べ比べたのは初めてです。

どちらかと言うと、章姫は果肉が柔らかかったです。

同じベニホッペの中でも甘いの、それなりの物が有りました。

練乳をつけなくても甘いのも有りました。

イチゴを食べながらヘタを棄てずに居ました。

そして、最後は甘そうなのをゲット。

練乳を着けづに食したのです。

残ったヘタを数えたら39個有りましたです。

イチゴでおなか一杯になりました。

蒲郡オレンジパークで昼食を

昼食に向かったのが蒲郡オレンジパークです。

既に何台かのバスが来ていました。

東都観光のバスが幾台も停まっています。

先日、伊勢神宮へ行った時に見かけたバスです。バスのドライバーに「伊勢神宮に行って来たの」と聞くと、この後に行くのだと答えました。

埼玉県の入間神社庁となっていましたので、朝、埼玉を出てきてここで昼食。そしてまた高速に乗って伊勢に向かうのでしょう。

遷宮が会った後で賑わうことです。

2階に上がると、団体客でごった返していました。

昼食です。

アサリの佃煮の釜飯です。

1膳目はこのまま普通に食べ、2膳目は海苔や山葵を載せ、熱い出し汁を掛けてお茶漬け風に食べるようにと云われました。

イチゴを食べてきたばかりで、おなかが膨れていましたが、無理して詰め込みました。

ラグーナ蒲郡でお買い物

次に向かったのがラグーナ蒲郡のフェスティバル・マーケットです。

内部に入るとオカザえもんの旗が迎えてくれました。

フェスティバル・マーケットの店内です。

外はデッキになっていて湾内を一望できます。

湾内の眺望。

高層のマンションが見えます。

あの場所からでしたら三河湾が一望できることでしょう。

美味しいイチゴを鱈腹食べました。

なんと言っても、良かったのはイチゴの食べ比べです。

大振りの章姫、やや小粒のベニホッペ。

多くのイチゴを食べる事が出来ました。

練乳をつけなくても甘いのが有りました。

イチゴを堪能する事が出来ました。

先日、おじさんたちの遠足で「青空フリーパス」をそれぞれに送りましたが、今日がその本番でした。

今日、使用した青空フリーパスです。

エリア内なら、1日乗り放題で2500円とおトクです。

名古屋駅の13番ホームです。

快速みえ91号が入線してきました。

あらかじめ、座席指定券を買っておきました。

指定座席は、ほぼ満席でした。

私たちは昭和42年に高校を卒業して就職した同期です。

そして、定年退職して5年が経ちました。

久し振りに再会し、日帰り旅行に出かけたのです。

あの、就職した頃の話。

まだ、これから高度成長時代になろうという時期でした。

初任給が17500円だったとか、就職したばかりの頃は学生服姿で通勤していたとか。

今は、就職したら学生服姿で通勤するなんて、ありえないことですが、当時はそれが、普通でした。みんなが、同じ歩調で歩み、初任給を手にしてから、徐々に服装が変わっていったのです。

そんな、懐かしい話が話題となりました。

伊勢鉄道の線路を100キロほどのスピードで飛ばします。

真っ直ぐの線路ですが、ロングレールでは有りませんでした。

伊勢鉄道で初めは複線でしたが、津駅が近づくと単線となりました。

第3セクターの伊勢鉄道を通過する関係からか車内検察札有りました。

伊勢市駅に到着です。

この駅では名古屋行きの快速みえ8号とすれ違いました。

快速みえ91号は伊勢市駅までの運転です。

同じ列車ですが、ここからは鳥羽行きの3917D列車となりました。

全ての乗客が伊勢市駅で下車したので、私たちだけとなりました。

みんなは伊勢参りに向かったのでしょう。

鳥羽駅に到着です。

鳥羽駅はJR駅と近鉄駅が隣り合っています。

JR線から下車してきて近鉄側へ来ました。

駅の車寄せにはかんぽの宿のバスが迎えに来てくれていました。

7人ですのに、こんな大きなバスは勿体無い気がしました。

山の上のかんぽの宿。

あそこに向かいます。

かんぽの宿鳥羽へ着き、一風呂浴びてから昼食となりました。

こちらは鰆の照り焼きとサザエ。それとエビフライです。

それに小鉢が1つ付きました。

この内容で5000円ですが、何か高い感じがします。

浴衣に着替えてから、風呂に入りました。

おじさんたちのお昼の宴会。

久し振りの再会に話が盛り上がります。

帰路。

鳥羽発の快速みえ16号。

この列車で帰りますが、始発駅とあって車内はガラガラでした。

おじさんたちの遠足を世話しました。

幸い好天に恵まれて鳥羽まで行って来る事が出来ました。久し振りの再会に話が盛り上がった事が良かったです。

我が家のすぐ近くに小学校が有ります。各務原市立那加第三小学校で東門までは2~30メートルです。

その東には岐阜県立各務原西高が有り、道路を挟んで東側は各務原市立那加中学校が有ります。文教地帯といえるでしょう。

今朝、たまたま中学校の前を通りかかりましたら卒業式の看板が校門に立っていました。

着物姿の母親が学校の中に入っていきました。

校庭には、既に沢山の車が停まっています。

卒業式と言う1つの節目。

次は高校の入学試験を迎えます。

我が家の近くに小学校、高校、中学校が有りますので行事が良く判ります。

湖北の自然を求めて、長浜市と米原市へ行ってきました。

琵琶湖は、まだまだ冬と言った感じです。

残雪の伊吹山。

まず向かったのが、奥伊吹の大久保です。

大久保のセツブンソウの里です。

かつては、セツブンソウの群生地は秘密にされていましたが、近年は。その群生地を売り出し、節分草祭りが行われるようになりました。

群生しているセツブンソウ。

八重になったセツブンソウ。

木の台の上に乗り撮影しました。

撮影すると、こんな感じです。

偶然。知っている人と会いました。

次に向かったのが湖北みずどりステーションです。

建物の外観が鳥のイメージになっています。

湖岸で水鳥を狙いましたが、上手く撮れません。

こちらは背黒セキレイです。

水鳥ステーションの南に早崎内湖ビオトープが有ります。

早崎内湖ビオトープから見えた伊吹山と水鳥です。

コハクチョウだと思いますが、カモの群れの中に1羽居ました。

次に向かったのが長浜市の慶雲館です。

慶雲館の玄関です。

こちらへは明治天皇が寄りました。

玄関先の盆梅が迎えてくれます。

数々の盆梅。

みんな、カメラに収めます。

別棟に有った可愛い盆梅。

お雛様をイメージしています。

内裏雛と姫雛をアップで。

次に向かったのが三島池です。

ここにも鴨が渡ってきますが、例年に比べて少ない感じがしました。

岸辺近くで翼を休める鴨たち。

湖北の彼方此方を巡りました。

盆梅は立派に咲いていましたが、春はまだまだと言った感じです。

日の出が早くなり、日没が遅くなって春の訪れを感じさせます。

そろそろ、苗を入れたりする準備をせねばと思っています。

大根や小松菜が残っていましたが、抜いてしまいました。

畝を耕作し、こんな状態になりました。

畑を中和させるため、石灰を撒きました。

クワを持って耕していると汗が流れました。

後日、種ジャガイモを入れようと思っています。

今まで、このようなマラソンで走る大会に参加したことは有りません。

でも、普段は体育館のジムでトレーニングを遣っていますので、どれ程走れるか試してみました。

参加したのはジョギング部門で3キロです。

大会の看板です。

大会本部の前に設置して有りました。

受付で貰ったゼッケンを貼り付けます。

申し込みで受け付けられた番号が7107番でした。

仮装で参加するグループや個人。

色々のスタイルの人たちが参加していました。

スタートです。

こちらは一般のハーフコースです。

3キロジョギングコース。

3キロジョギングコースです。

みんなに混じって走りました。

ゴールしたところです。

会場内へ豚汁が持ち込まれました。

こちらのテントで戴きました。

豚汁の提供は岐阜基地の隊員たちの手によるものです。

発泡スチロールの容器にタップリと有りました。

美味しかったです。

大会を締めくくる抽選会が有りました。

最後に

普段は体育館のランニングマシーンで、30分歩きます。

時速、6.5キロから7キロほどの速度で歩きます。

3キロのタイムが26分~27分台です。

まあ、30分以内にゴールできれば思っていましたが、正確な時間は判りませんが、21分台でゴールできました。

初めてにしては、まあまあ、良かったのではと思います。

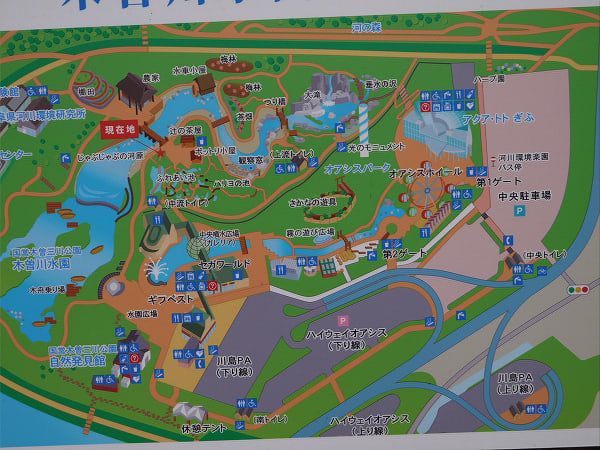

川島オアシスパークの店が今日から、リニューアルオープンしました。

店が新しくなっていました。

リニューアルオープンを告げる看板が立てて有りました。

新しくオープンした馬喰一代です。

開店の祝の花が持ち去られていました。

木曽川水園に向かいました。

セツブンソウが咲いています。

山野で咲いているセツブンソウより、ひ弱な感じがします。

こちらは福寿草が咲いています。

園芸種なのでしょうか。色がオレンジぽい感じがします。

梅も咲き始めています。

色々の花が咲き始めています。

春の足音が聞こえるような感じがします。