日本人が魚を史上最高に食べていた時代は意外にも…

◆食の欧米化の光と影

「風土と食生活が体を作る」という言葉をご存じですか。安土桃山時代の医師、曲直瀬道三は、日本人は大陸の人や西洋人とは生活環境も食生活も違うのだから、体が同じはずがない。日本人には日本人のための医学が必要だと述べています。しかし、終戦後に起きたのは道三の予想を超える事態でした。なんと日本人の生活環境と食生活が欧米型になったのです。

この変化が招いたのは欧米型の病気の増加でした。食べものが変わったことで体が変わり、体が変わったために発症する病気が変わったのです。

欧米型の病気が…

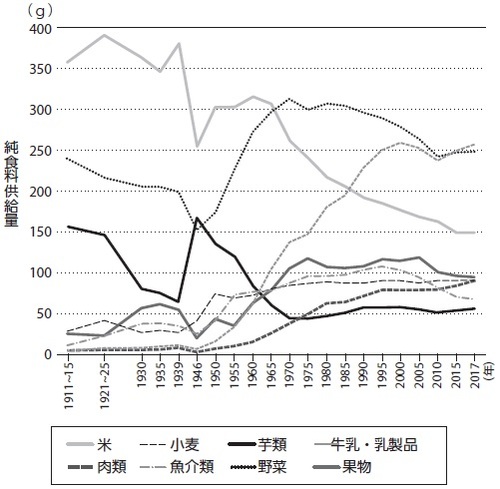

ここで、[図表1]を見てください。高度成長期の初期にあたる昭和35(1960)年ごろとくらべると、平成29(2017)年には肉と牛乳の消費が約4倍、果物も1.5倍増えています。米の消費は半分まで減りました。

もう少し前の時代からながめると、戦争中にいったん落ち込んだ米の消費は、終戦後に回復傾向を見せるものの、高度成長期の始まりを機に減少を続けています。昭和時代に入ると徐々に食べなくなっていた芋類の消費が1940年代にはね上がっているのは、戦争中と終戦後に米の供給不足を補ったためでしょう。

魚はというと、終戦後は順調に増加し、1995(平成7)年にピークとなります。日本人が史上もっとも多く魚を食べていたのは、つい先日のことなのです。

野菜と果物の供給が終戦後に大きく伸びたのは、魚と同じく物流の発達と冷蔵庫の普及によって、新鮮なまま輸送し、保存できるようになったからと考えられます。しかし、野菜の消費は高度成長期が終わるあたりから目に見えて減少しています。米離れ、魚離ればかりが注目されていますが、近年のグラフを見ると野菜離れも気がかりです。

では、日本人はいったい何を食べるようになったのでしょうか。

[図表1]食の「開国」によって和食の幅が広がった供給量は消費者の手に渡った食料の量です。食べずに捨ててしまう可能性もあるため実際に食べた量とは異なりますが、十分参考になります。食の多様化にともなう次の課題は栄養バランスの舵取りです。

(農林水産省「食料需給表」「食料需要に関する基礎統計」より改変)

「食生活の変化」が脳梗塞による死亡率を押し上げた

高度成長期を境に、かつて日本の食卓を支えた米と芋類が主役の座を降り、肉類と、とくに牛乳・乳製品が伸びました。

これらの動物性食品はグラムあたりのカロリーが多いので、消費が増えれば、そのぶん他の食品を食べられなくなるでしょう。人が摂取できるカロリーには限度があるからです。実際に日本人1人一日あたりのカロリーの総摂取量は明治時代からほとんど変わっていません。

これにより、栄養全体のバランスはこう変化しました。

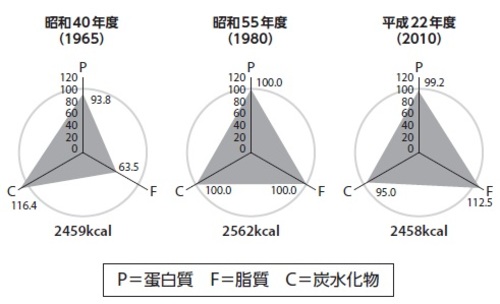

[図表2]は日本人1人一日あたりの蛋白質、脂質、炭水化物のエネルギー産生栄養素バランスの推移を示したものです。わかりやすくするために、理想的とされる昭和55(1980)年のバランスを正三角形で描きました。

[図表2]日本人の栄養バランスはこう変わった「理想の和食」の時代とくらべると、近年は脂質が過剰で炭水化物の摂取が少なく、栄養バランスが再び崩れ始めています。バランスが数パーセント乱れるだけで、発生する病気ががらりと変わります。

(農林水産省「平成23 年度食料・農業・農村白書」より)

(農林水産省「平成23 年度食料・農業・農村白書」より)

これと比較すると、昭和40(1965)年は炭水化物が多くて脂質が少な過ぎ、平成22(2010)年になると、今度は脂質が多いいびつな三角形になっているのがわかります。

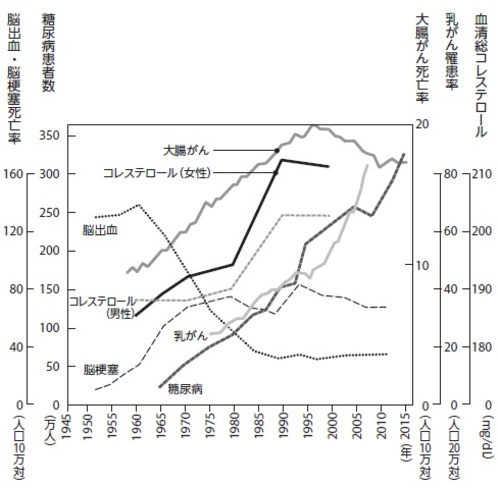

肉と牛乳には困った共通点があります。どちらも飽和脂肪酸という成分が多く、過剰に摂取すると体内でのコレステロールの合成が高まるのです。[図表3]に示すように、日本人の総コレステロールの平均値は、1960〜1990年ごろにかけて男女ともに急速に上がり、これと歩調を合わせて脳梗塞による死亡率が上昇しました。それだけでなく、肉と牛乳、そして果物は、すべておなかの脂肪、内臓脂肪を増やします。

[図表3]動物性蛋白質の摂取が増えると脳梗塞が増える動物性食品の摂取が増えるにつれて脳出血が減り、代わりに脳梗塞、糖尿病、大腸がん、そして乳がんが増えています。脂肪も必要とはいえ、過ぎたるは猶(なお)及ばざるが如しです。

(脳梗塞・脳出血:平成23年厚生労働省人口動態統計特殊調査、糖尿病患者数:厚生労働省患者調査、大腸がん死亡率:厚生労働省人口動態統計年報、乳がん発症率:国立がん研究センターがん対策情報センター地域がん登録全国推計によるがん罹患データ、総コレステロール値:第3次、第4次厚生省循環器疾患基礎調査、第5次厚生労働省循環器疾患基礎調査より作図)

このグラフには記載されていませんが、男性の肥満者の割合は1976年から2006年までの30年間に倍増しました。危険な内臓脂肪がつき始めたということです。

その結果、内臓脂肪と関係の深い糖尿病の患者数、大腸がんによる死亡率、乳がんの発症率が、この時代に同じようなカーブを描いて上昇しています。[図表3]で一本だけ右肩下がりになっているのは脳出血による死亡率です。

かつて多くの日本人を苦しめた脳出血が減ったのは良いのですが、その陰で、それまで日本では少なかった病気がこれだけ増えました。とくに、欧米型のがんの代表とされる大腸がん、乳がんの増加が目を引きます。外国主導で進められた和食の〝改善〟が、新しい病気をもたらしたのです。

それにしても、せっかく食養生の歴史を持っていながら、なぜ日本人は突然始まった食の欧米化の波に飲み込まれてしまったのでしょうか。

この謎を解くためのヒントがあります。現代の日本人は運動不足だとよく耳にしますね。その根拠となっているのが世界保健機関(WHO)の統計です。ジョギングなどの適度な運動を十分に実施できているかを調べたところ、運動不足の人がアメリカ人は43パーセントだったのに対して、日本人は65パーセントにのぼりました。

ところが面白いことに、1日あたりの平均歩数は日本人のほうがずっと多いのです。アメリカの大学の調査によれば、アメリカ人が平均4800歩だったところ、日本人は平均6000歩も歩いていて、おもな国のなかでは中国に続く世界二位でした。

日本人は特別な運動をしない代わりに、生活のなかで体を使うのをあまり苦にしない傾向があると考えられます。しかし、意識して運動しているわけではないため、歩く必要がなくなると知らないうちに運動量が下がりがちです。

食習慣もこれと同じです。日本人が歴史を通じて身につけた食習慣は理詰めで考えたものではないので、何となく良さそうな理屈を備えた海外の健康法を目にしたときに、これまでのものを古くさく、非科学的に感じて流されてしまった可能性があります。「隣の芝生は青い」ではありませんが、こういう傾向は現在も続いていますね。