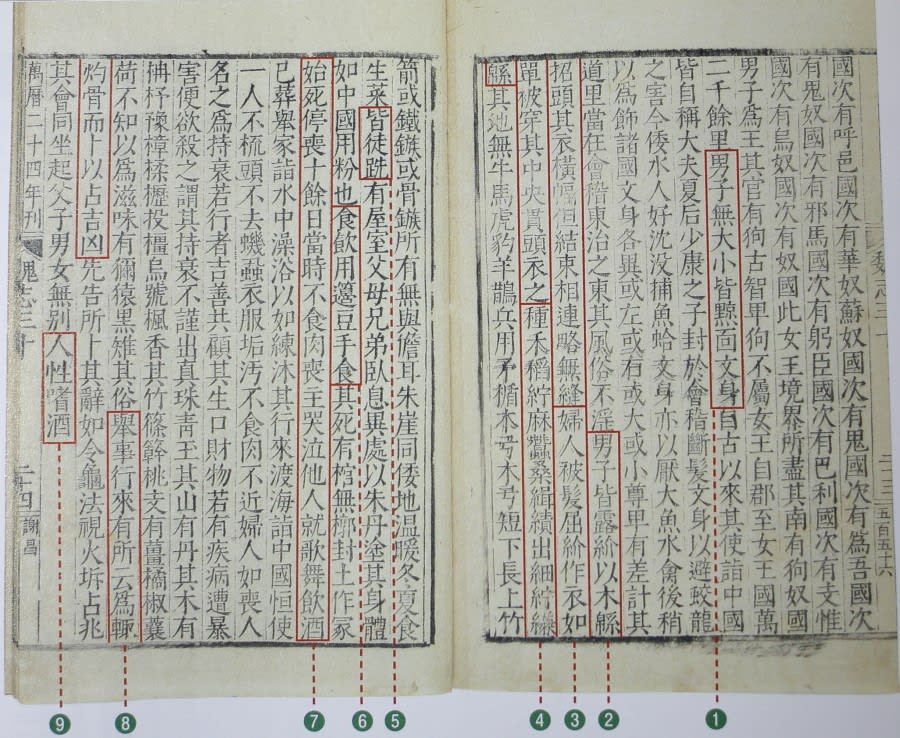

【入れ墨】男子は大小と無く、皆鯨面文身す。(文身とは、肌を傷つけ種々の文様を残す習俗。文身は入墨(いれずみ)のこと。

【入れ墨】男子は大小と無く、皆鯨面文身す。(文身とは、肌を傷つけ種々の文様を残す習俗。文身は入墨(いれずみ)のこと。

写真はクリックで大きくなります。 鯨面(げいめん)の土器

右側の土偶は岡山市北区の津寺遺跡から出土したもの。鯨面人形の顔には刺青が刻まれている。

男子は皆、露紒(ろけい)し、木綿を以って頭に縛り、其の衣は横幅、但、結束して相連ね、略(ほぼ)、縫うこと無し。

男子は皆、露紒(ろけい)し、木綿を以って頭に縛り、其の衣は横幅、但、結束して相連ね、略(ほぼ)、縫うこと無し。 婦人は被髪屈紒(くっけい)し、衣を作ること単被の如く、其の中央を穿(うが)ち、頭を貫きて之を衣(き)る。

婦人は被髪屈紒(くっけい)し、衣を作ること単被の如く、其の中央を穿(うが)ち、頭を貫きて之を衣(き)る。 【養蚕し絹を織る】禾稲(かどう)、紵麻(ちょま)を種え、蚕桑(さんそう)緝績(しゅうせき)し、細紵、縑緜(けんめん)を出だす

【養蚕し絹を織る】禾稲(かどう)、紵麻(ちょま)を種え、蚕桑(さんそう)緝績(しゅうせき)し、細紵、縑緜(けんめん)を出だす吉野ケ里遺跡からは、透かし目の絹織物をはじめ、目の詰まった平絹や、貝紫や茜で染めたものまで出土している。

【裸足で歩く】皆、徒跣(とせん)なり。

【裸足で歩く】皆、徒跣(とせん)なり。 【食事作法】食飲には籩豆(へんとう)を用い、手食す。

【食事作法】食飲には籩豆(へんとう)を用い、手食す。飲食は籩豆(高杯)を用い手づかみで食べる。

【葬儀】始め死するや、停喪(ていそう)すること十余日、時に当たりて肉を食わず、喪主は哭泣(こくきゅう)し、他人は就きて歌舞飲食す。 死ぬと十日あまりの喪に服し、その間は肉を食べず、喪主は泣き叫び、他の者はそのそばで歌舞し、酒を飲む。

【葬儀】始め死するや、停喪(ていそう)すること十余日、時に当たりて肉を食わず、喪主は哭泣(こくきゅう)し、他人は就きて歌舞飲食す。 死ぬと十日あまりの喪に服し、その間は肉を食べず、喪主は泣き叫び、他の者はそのそばで歌舞し、酒を飲む。 【骨を焼いて占う】挙事、行来に、云為(うんい)する所有れば、輒(すなわち)骨を灼きて卜(うらな)い、以って吉凶を占う

【骨を焼いて占う】挙事、行来に、云為(うんい)する所有れば、輒(すなわち)骨を灼きて卜(うらな)い、以って吉凶を占う 行事や旅の際には骨を焼いて吉凶を占った。用いられたのはシカの骨などだ。

原の辻(はるのつじ)遺跡から出土した鹿の卜骨。(長崎県壱岐)

原の辻(はるのつじ)遺跡から出土した鹿の卜骨。(長崎県壱岐) 【酒を飲む】人の性、酒を嗜む。

【酒を飲む】人の性、酒を嗜む。人々は酒好きである。

トップの写真

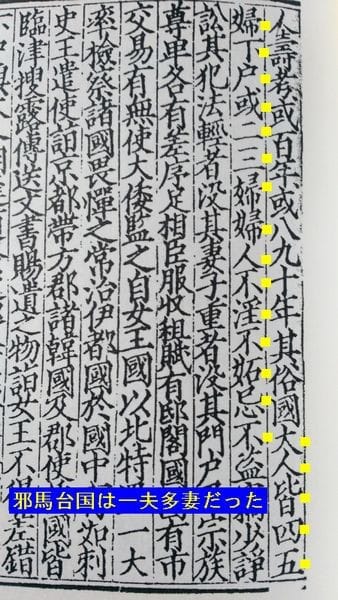

【一夫多妻】大人は皆、四、五婦、下戸も或いは二、三婦。婦人、淫れず。妒忌せず。

大人(上層階級)はみな四、五人の妻を持ち、下戸(下層階級)でも二、三人の妻を持つ者がいる。

婦人は身持ちがよく、嫉妬することは無い。

他にも 【礼儀に篤い】下戸、大人と道路に相逢えば、逡巡して草に入り、辞を伝えて事を説くには、或いは蹲(うずくま)り、

或いは跪(ひざまず)き、両手は地に拠り、之が恭敬を為す。

下戸が大人と道で会うと、ためらって草に入り、言葉を伝えたり説明するときは、蹲ったり跪いたりして、両手を地面に

つけて恭敬の態度を表す。

今回の魏志倭人伝の記事ですが、本棚に眠っていた本を開いたら、二冊に同じ内容の記事があったので書きました。倭人の図もネットで見ることが出来ますが、敢えてここにUPします。

何度も記していますが、魏志倭人伝は『三国志』にある『魏書』の一部である『東夷伝』の『倭人条』の部分です。

それでは、魏志倭人伝で表現されている「倭人」の姿を絵にするとこうなります。

上記の

、

、 、

、 を再度お読みください。

を再度お読みください。

西晋(せいしん)の文官・陳寿(ちんじゅ)。三世紀の末に書かれた中国の正史である。当時の「倭」が邪馬台国を中心とした小国の連合であったことを伝えるとともに、そこに住む人々の生活が描かれている。

[稲や苧麻(ちょま)を栽培している。蚕に桑を与え、糸を紡いでいる。苧麻の布や、絹・綿織物を織る]という記述は近年まで、陳寿の創作ではないかとの説もあった。

しかし、福岡、佐賀、長崎の遺跡から相次いで布片が発掘され、「魏志倭人伝」に書かれていた内容が事実だということが裏付けられた。

気候についても触れている。土地は温暖で、冬も夏も生野菜を食べたとある。

身分は大人、下戸と記しているがさらに上下の等級がついていたと陳寿は伝えている。

~割愛~

こうした邪馬台国の消息は起源266年、倭女王の朝貢についての記述(『晋書』)を最後にその消息は途絶えてしまう。

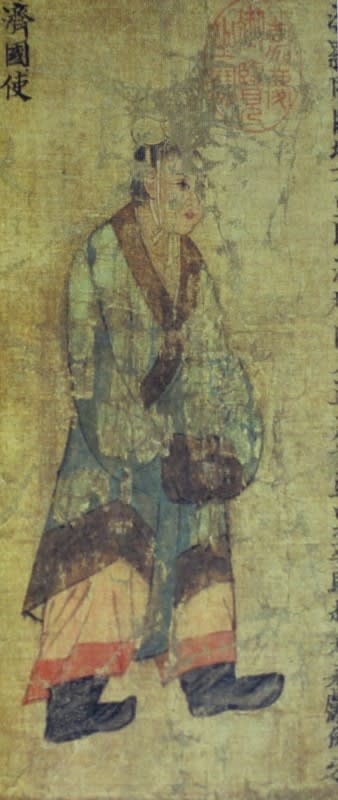

梁時代(りょう)の『職貢図鑑』に残された現存する最古の倭国人

北京の中国国家博物館所蔵の『職貢図鑑』(しょっこうずかん)に描かれた倭人の姿ですが、オリジナルは残っておらず、これは北宋の熙寧十年(1007)に模写された「レプリカ」です。

原本には、梁に朝貢していた三十五か国が描かれていたが、複写本には十二か国の朝貢使の肖像と十三か国の文章記述のみになっている。

波斯国司(ばし)<ペルシャ=現在のイラン>

胡蜜丹国司(くみだん)<現在のタジキスタン>

百済国司(現在の韓国)

倭国使

これを見て違和感を持たれた人がいると思います。

倭国人の姿は朝貢使であるにも関わらず裸足である。

肩から今でいう大きなショールを胸の前で結び、頭にも布が巻かれている。表情もちょっとまぬけ顔。

それに対して、百済の朝貢使は礼服に凛とした表情。もちろん靴も履いている。

実は「梁書」などの正史には倭国との交渉の記録はない。 しかも倭国使の左に見える解説文は「魏志倭人伝」の要約だから、文書に合わせて想像で書かれたのではないかという説がもある。

この画像が最も古い日本人の絵ということになる。

つまり、この図鑑の倭人の姿は他の絵と時代背景が違うということだ。

邪馬台国の四百年に渡る論争は、どこか一つに決めたいのだろうか? 私は以前から、元々九州にあり、ある時期に大和に東遷したと考えると解決できるのでは? と思う。

邪馬台国については、また記述したいと思います。

<strong>ここで言って置きたいことは、日本全国全部同じでは無かったということです。

邪馬台国の倭人だけと限定されます。

参考文献:逆説の日本史(古代編㊤)井沢元彦著 小学館/邪馬台国と卑弥呼(別冊宝島)/魏志倭人伝はすべてを語っていた 真藤豊著 文芸社

想像や誇張の陰にある夷の人間を貶める発想は、結局21世紀まで続いております.....

倭人の夫婦?の姿はなんかトホホですなぁ....

大学生の頃に名乗り始めたペンネームだったのですが確かに軍港の名称です。

詳細とかはまたいつかってことにしておいて下さい。

「トホホ・・・」です。

この文章を見ると倭国来たことがある人の記述でしょうか。 場所にしてもその生活のしても倭人が伝えたとは思えないですね。縄文の匂いがプンプンしますね。

朝貢した人はまともな衣装を着ていたと思います。

あちらの文化を取り入れているのでしょうから。鏡も頂いたものと国産のものが出土されています。技術もあちらから職人を連れて来たとも考えられます。

あんな文献一つで、日本の古代をしろうとするには無理がありますね。

やはり、「港」の名前でしたか。

クロンシュタットさん、ありがとうございます。軍港なんですね。場所がとても気になります。

邪馬台国時代に使われてなかったかな?とも。地図見て妄想してもみます。 7181

この生活習慣を根源を探したくなります。 つまり日本人はどこから来たのか? どのように変化していったのか?

そのルーツを探すのが、結果神社を巡るのにもつながっていくのでしょう。

間違った解釈が 歴史を探す時 真実を発見できなくなったり 見当はずれに成って仕舞います。

魏志倭人伝を基に隋書や唐書も受け継がれた倭国や日本が認識されているのに、魏志倭人伝の邪馬台国が 無かった とかありえません。

古代中国人が、魏志倭人伝を 読んでその情報で倭国迄来たのです。

意味の取り方や読みで多少異なっても正確に理解すべきです。

縄文海進の後の地形や阿蘇山が出てきます、鉄の鏃は肥後大津の西弥御免縄文晩期の遺跡から鉄器が出て福岡でも出ています。

古代日本国中に小さなさな国が在ったのは事実だと思いますが、邪馬台国=卑弥呼女王国は九州 倭国九州と魏志倭人伝は読めます。

この絵図は有名で描かれていることは確かです。これは古代史の学者なら皆しっていることです。 しかし時代背景が違うということでしょう。

この時倭人の絵が無く昔の物を使ったと思われます。

その容姿から他国と比べるとギャップがありますね。明らかに時代が違うことがわかります。

倭国がどこにあったか? 九州でいいんじゃないですか? 私もそう思います。しかし永遠に一ヵ所にあったとは思いません。少しずつ移動や他の豪族との交わりもあったことでしょう。

江戸時代半ばに江戸幕府の学者「新井白石」が地名だけを「大和」だけで機内説ができたのです。しかし「ヤマト」は福岡にもありました。「山門」です。ヤマトと呼びます。これが九州説の始まりです。 当時は考古学も何も無く想像だけで論争が始まったのです。くだらないことです。陸行・・・水行・・・・そのまま計算すれば九州のはるか南になります。どの学者も自分の理論にあわせるために方角が間違いではないか? 一里の距離の考え方が違うのではないかと、論争は今もなお絶えません。ですから私は移動しながら時代とともに変化があったのでは?と考えました、伊勢も今のところに着くまで転々とします。

出雲国の問題もあります。

卑弥呼は倭人の発音を魏が漢字で当て字しました。系図では「日女」二代目は日女命です。 これについては私のホームページでヒミコにちょっと触れています。

https://sanpomichi114.jp/arahabaki3.html

確かに、一支国(壱岐)・末蘆国(松浦半島)・怡土(伊都国)・なか那珂・うみ宇美・・・・このように九州の地名が出てくる。

考古学が進めばはっきりするものが現れるかも知れませんが、当初九州を入口に近くにあったのでしょう。

長くなるのでこのへんにしておきます。

わからないから楽しいし、興味も湧く・・・

だから歴史が好きなのですよ。

ホームページの方もご覧いただければ幸いです。