昨年の暮れから 香川県(讃岐)の偉人についてインターネットで調べてブログに書き始めました。

1回目は2014-12-24のブログ:香川県(讃岐)の偉人 「坂出塩田の父」久米通賢

2回目は2014-12-30のブログ:香川県(讃岐)の偉人 「讃岐糖業の父」向山周慶

3回目は2015-01-07のブログ:香川県(讃岐)の偉人 「香川漆芸の父」玉楮象谷

4回目は2015-01-29のブログ:香川県(讃岐)の偉人 「明治期の政治家」大久保 諶之丞

今回は「四国鉄道の先覚者・景山甚右衛門さんが、私の生まれ育った多度津町の人と知り

昔の多度津のことについて インターネットで調べました。

明治22年2月に、現在の四国鉄道の前身ともいうべき鉄道・私鉄讃岐

鉄道を創立して、四國で初めて、多度津を起点として、琴平・丸亀・

後に高松までを汽車を走らせた。

また同24年には、多度津銀行を町内で初めて創立、同31年には西讃

電燈(後に現在の四国電力KK)を創立するなど、常に公益事業に

力を入れた。

一方、また国政にも参與し、衆議院議員に4選したこともあり、数々

の功績に対し元、四水本社(現在多度津電報局のところにあった)

前に、氏の生存中に等身大の銅像が建立され 戰時中、金属強制回収

で供出されたが、元社地へ昭和43年10月25日、四水発祥地碑と並ん

で立派な胸像が建立された。

なお香川県では、氏の功績を稱え、昭和36年11月、善通寺市にある

香川県護国神社内にある、先賢堂に祭神として、菅原道真公や、

弘法大師や、本県の先賢者と共に祀られてある。

現在の国鉄四国鉄道の始まりは、明治23年に、讃岐鉄道会社が、多度津町の景山甚右衛門さんによって

創設され、多度津を起点として、東は丸亀町、続いて高松まで延長。南は琴平町までを、外国製の汽車を

買入れて走らせたのである。

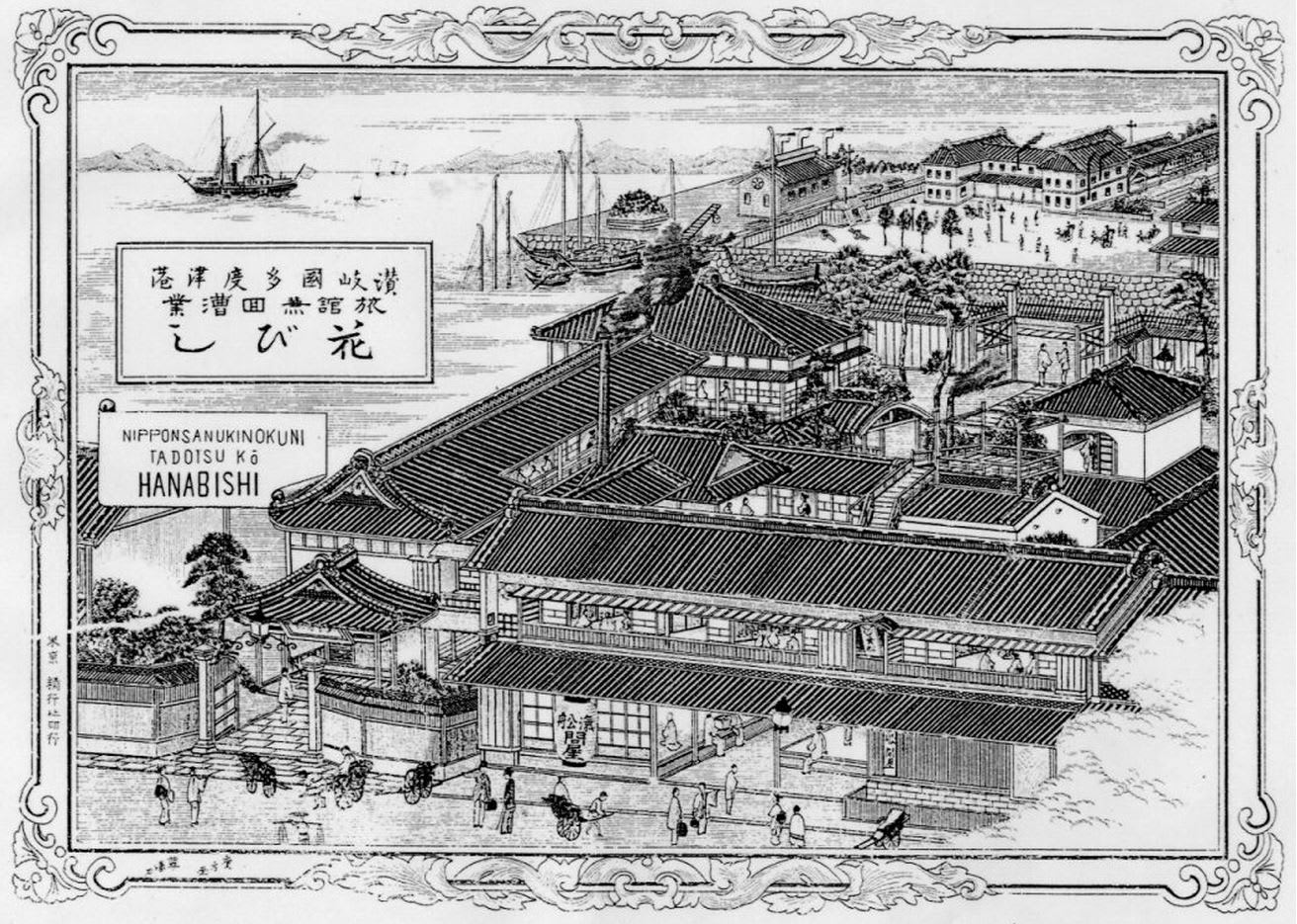

多度津町について、インターネットで調べていくと「多度津町資料館」に多くの写真や

記事があり、多度津全体を描いた絵地図がありました。

左の絵は多度津町全体の昔の様子が分かる鳥瞰図で、右の画像は現在の町内地図です。

左の絵は多度津町全体の昔の様子が分かる鳥瞰図で、右の画像は現在の町内地図です。

多度津駅前から西に向かってすぐに学校・警察署・町役場があり、町並みを通り過ぎると

多度津港に着きます。

その近くに桃陵公園があって子どものころの遊び場で良く行ったことが記憶にあります。

多度津港は金比羅さんにお参りする人が

多度津港は金比羅さんにお参りする人が

近くの琴電参宮電鉄で行くことなどで

賑わっていましたが、今は何でも高松に

移って昔の面影はなくなっています。

昭和の初期くらいの多度津港の写真をみつけて、Photoscapeで編集しました。

当時は海岸線もきれいで、何か所かの海水浴場もあったのですが昭和40年代から

埋め立て工事が行われて 今は様変わりしてしまいました。

|

香川県立桃陵公園のはじまり

|

|

昔は、この公園一帯の地は「桃山」または、桃山公園と呼ばれていて、

多度津のお殿様の別荘もあった処である。

山上からの眺めは、天下一品の稱がある。

波静かな瀬戸内の風景は、実に一幅のパノラマを見るようである。

昔の桃山が、県立公園に指定されるまでには、矢張り、公園としての施設全般について改善、改良、

開発も必要だし、又、政治面に於いても大いに関係がある。

これを開発して、県立桃陵公園に編入させたのは、今井浩三さんという町長さんで、昭和5年9月

から2ヶ月に亘って、毎日、善通寺師団の工兵隊から何百人もの兵隊さんが出動して、爆破演習の

名目で、公園登山道の大岩を切取って道をつけることに、この町長さんは、交渉に成功したのである。

翌6年には山上ドライブウェーも開通し、同年6月21日には、嘗ては国定教科書にも搭載された

有名な「一太郎やーい」の銅像を建てた。

(註・この銅像は、戰争中、強制供出で取り去り、今のは、コンクリト造にブロンズしたもの)

また一方、全山に「桜」数千本を植え、見晴らしに展望台を設けたり、子供遊園地、動物の飼育

なども完成し、名前を「桃陵公園」と稱した。

今は全山これ桜!桜で、4月の満開頃には毎日2・3万人の人出で、大混雑をする。

昭和22年8月、この公園は、町民待望の、県立公園に指定され、

昭和45年春、子供遊び場の拡張、施設の充実と、相俟って、県下一、桜の名所となった。

この功労者、今井町長さんは、生前、町民の手によって公園入口広場に等身大の

銅像が建てられている。

|

左の画像は桃陵公園に登るスロープと

かって琴平電鉄が走っていたトンネルの

様子と、今井町長の銅像をGoogleの

ストリートビューで撮ったものを編集

しました。

子供の頃の記憶に桃陵公園で国体の

ボクシングが行われことがあり、

調べてみると昭和28年の10月に

第8回の国体だったようです。

「一太郎やーい」の銅像は、明治37年からの日露戦役に

「一太郎やーい」の銅像は、明治37年からの日露戦役に

多度津港から出陣する善通寺師団の息子に手を振って

声をかけているものです。

有名になって一時国定教科書にも搭載されていたそうで、

昭和6年に銅像となって桃陵公園の展望台に建てられました。

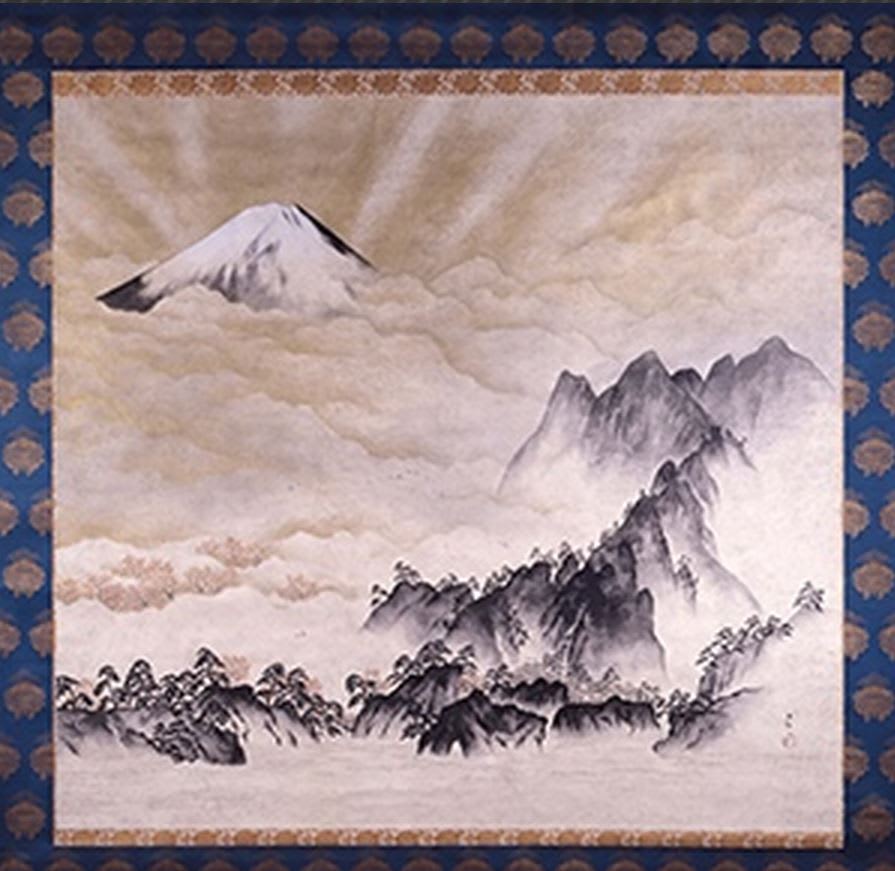

桃陵公園からみえる讃岐平野の眺望は讃岐富士が良く

見えてきれいです。

桃陵公園の入り口付近に琴平参宮電鉄の駅がありました。

コンクリート造りの立派な建物で、ここから乗って親戚の

ある善通寺や金比羅参りにいったことがあります。

多度津の港へ船で来て、さぬき金比羅さんへ、お詣りする人

を輸送する多度津から琴平へ直通電車が、大正13年10月

9日、琴平参宮電鉄KKに よって、琴平から、多度津鶴橋

まで初めて開通し、翌14年2月26日には桃陵公園山麓の

トンネルが開通したので、更に路線延長により、東浜の桃陵

公園口に、多度津駅を開設した。

この東浜附近は、当時としては珍らしい洋風駅舎が町の

真中にあって、相当 町は賑っていた。

その後、高松―琴平間にも電車が走るようになり、

客も次第に減り、從来の複線を単線にした。

(昭和28年4月25日)

更に時代の推移には抗し難く、同社はバス路線運転に切りか

え、昭和38年9月15日、ここに多度津の町から電車は

姿を消したのである。

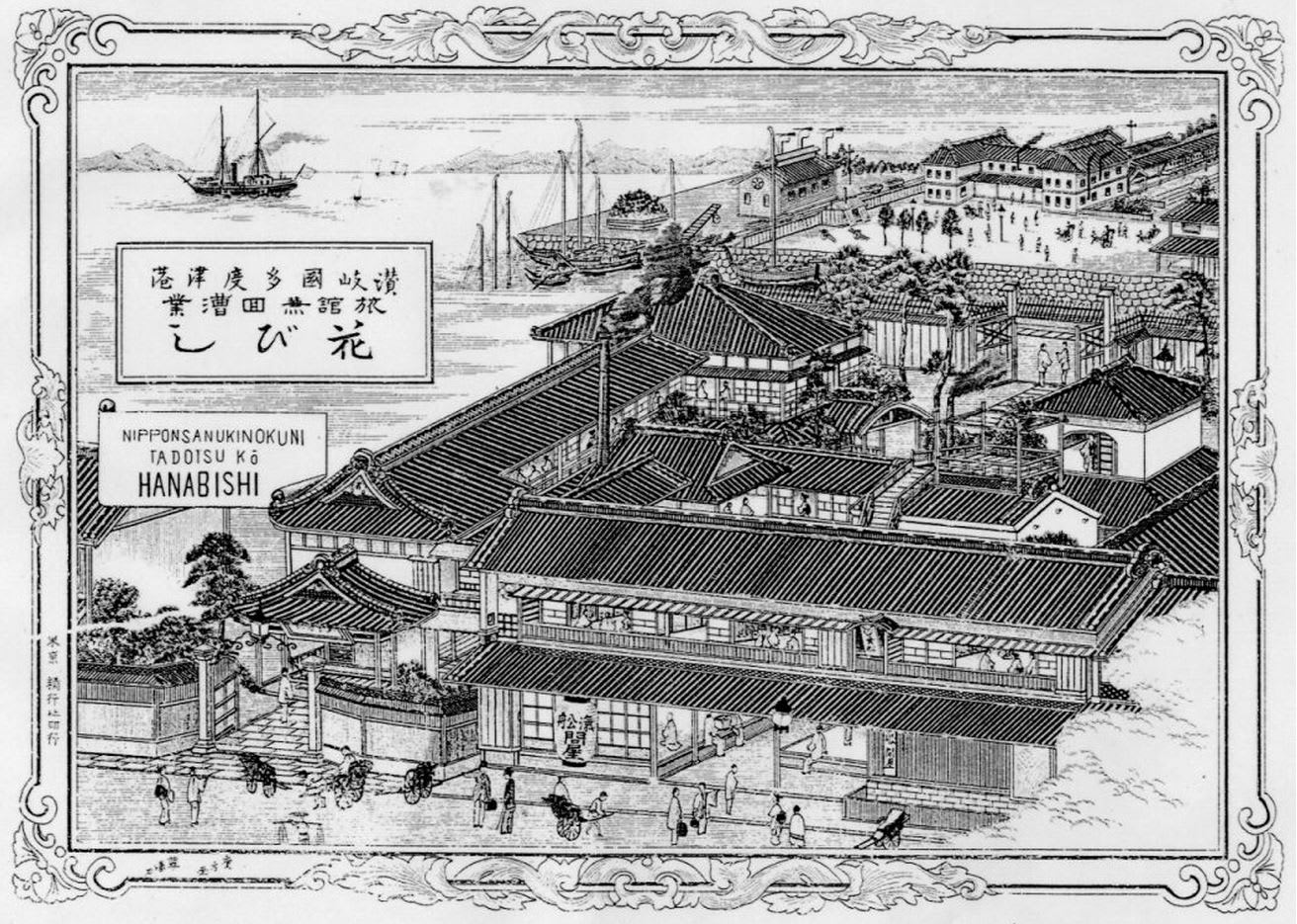

この近くにあった大きな旅館の子が同級生で一度集まりを

しました。

実家の近くに四国八十八カ所の第77番札所

実家の近くに四国八十八カ所の第77番札所

「道隆寺」があり、古くから行われている

鴨市があります。植木や野菜の苗などが売られて

いて、何度か行きました。

その後、市立は多少変って来て、農機具なども

展示されるようになっているが、昔からの鴨市は

今でも相当な賑いを呈しているそうです。

この春市は、塩屋市・海岸寺市と続き、最終が

金倉寺市で終り、それから麦刈りに忙しくなる。

亡くなった母がお寺の伽藍でハトにエサをやって

いる写真があったので、貼りつけてみました。

私達の小学生時代には、春と秋のお彼岸の中日には、「七ヶ所まいり」があり、

弁当をさげて、友達と、おまいりした。七ヶ所めぐりの寺々は

●第71番 弥谷寺

●第72番 曼陀羅寺 ●第73番 出釈迦寺

●第74番 甲山寺 ●第75番 善通寺 ●第76番 金倉寺 ●第77番 道隆寺

多度津小学校の歴史は古く,明治5年頒布の学制に

よって,硯岡小学校として授業を始めました.

その後,多聞院や旧多度津藩倉庫などを校舎としたりしていましたが,明治20年の小学校令によって,硯岡小学校を多度津尋常小学校と改め,明治21年には,大通町(現JR多度津工場)に校舎を新築しました。大正15年になって,栄町の現在地に移転し,

新校舎が建設されました.

さらに,昭和3年には鉄筋コンクリート造2階建て大講堂が新築落成し,郡内一の規模を誇りました.

昭和47年には老朽化したということで取り壊されて,新しい校舎が建設されました。

多度津町立多度津中学校は、鉄筋コンクリート建築物の耐用年数の目安となる建築後50年以上が

経過しており、現在その改築事業を実施中だそうです。

私が中学生の時に多度津町・白方・四箇が統合されて鉄筋の新しい学校で学びました。

一学年に10クラスはあったように思います。

インターネットで調べていると多度津小学校の

インターネットで調べていると多度津小学校の

創立100周年記念誌「硯丘の百年」 に兄の名前を

見つけました。兄は三歳上で昭和15年

(皇紀2600年)生まれで、

昭和27年の卒業生です。

各組53~55名で東西南北の組み分けです。

兄は北組で担任の岡田先生の話は今でも

出てきます。先生は美術が専門で兄は絵が上手で

油絵もやり始めていたと思います。

版画で表彰されたことを覚えていて、兄は今でも

保管していました。その絵を貼りつけてみました。

今でも東京出会う 私の親友の兄の名前や母に90歳のお祝いを 持ってきてくれた

町長さんの名前を見つけました。

浜には、夏が来ると小屋がけが出来た。仕切の簾を巻き上げると二つの貸席が大きな一つの貸席にもなるように出来ていた。どの店にも、関東煮(おでん)、かき氷、あめゆ、それにいり豆(大豆)を袋に入れたものを売っていた。子供達はその袋をフンドシに結びつけ、泳いでいる間に、潮水でふやけ適度に味のついたのを袋から取り出して食べたものだ。ここでは何といっても「あめゆ」である。底のあついそり身のコップになみなみとついでくれたあのあめゆは、生姜がきいていて、泳ぎ疲れた少年の咽喉に優しかった。

浜には、夏が来ると小屋がけが出来た。仕切の簾を巻き上げると二つの貸席が大きな一つの貸席にもなるように出来ていた。どの店にも、関東煮(おでん)、かき氷、あめゆ、それにいり豆(大豆)を袋に入れたものを売っていた。子供達はその袋をフンドシに結びつけ、泳いでいる間に、潮水でふやけ適度に味のついたのを袋から取り出して食べたものだ。ここでは何といっても「あめゆ」である。底のあついそり身のコップになみなみとついでくれたあのあめゆは、生姜がきいていて、泳ぎ疲れた少年の咽喉に優しかった。

多度津のあった中華そばの店「上海軒」の味が懐かしくて、多くの人から話を聞きます。

大正堂は町の中央にあった友人の店で、いつも忙しく餡をつくったり 餅を搗いたりしてた

風景が記憶にあります。

インターネットで調べた時に参考にさせていただきましたホームページです。

(☆ 画像をクリックすると リンクします。)