リサ・ランドール著「ダークマターと恐竜絶滅」(NHK出版)を読んだ。ランドールが唱える仮説には疑問をもつ者であるが、彼女から教えられることが少なくはなく、その仮説の概略に加えて、どうしても私のコメントを記録したいと思うようになった。

約6600万年前にK-Pg絶滅と呼ばれる生物の大量絶滅があったことがよく知られている。ここでは、恐竜の絶滅を始め、生物種の約4分の3、属の約半分が絶滅したと言われている。

K-Pg絶滅を引き起こした主たる原因が、巨大な流星物質が地球を直撃したことにあるという説は、ほぼ定説となっている。

ランドールは、外力の作用によってオールト雲から飛び出した彗星が地球に突入した流星物質であると仮定する。そしてオールト雲にその外力を及ぼした犯人は、天の川銀河の中心平面近くに存在するダークディスクと呼ぶ密度の高い一種のダークマターであるとする。

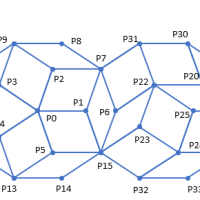

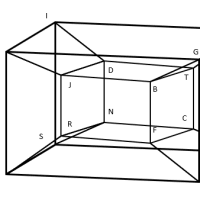

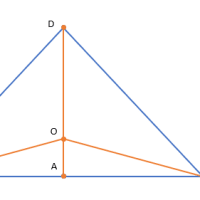

太陽は、約2億4000万年かけて銀河中心のまわりをほぼ円形の軌道でぐるりと一周するが、この間、銀河平面を中心にしてわずかに上下動もしている。太陽系は、銀河平面近くの重力源の作用で、ちょうどバネや振り子の運動のように、この平面を中心として上下に振動するので、周期的に銀河平面を通過することになり、このときダークディスクがオールト雲に潮汐力を及ぼすというものである。

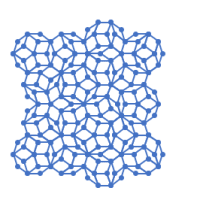

銀河系の全体は、球状のダークマターでとり囲まれているとされる。ランドールの仮説によれば、これはダークマター内部で重力以外に相互作用をしないものを含めたダークマターの全体像であり、部分的に、重力を通じても相互作用するが、電磁力に似た別の力を通じても相互作用する別種のダークマターが存在すると仮定する。それがダークディスクである。

ダークディスクは、通常の荷電物質と同じようにふるまうため、銀河内で冷えて速度を落とすとともに、円盤を形成するという。ダークディスクは、通常物質でできた銀河円盤より薄くなり、通常物質の円盤の内側にすっぽりと収まる。薄いダークディスクは密度が高い。

ランドールの仮説には、いくつかの疑問な点があると思われる。まず、銀河系が球状のダークマターでとり囲まれていることは確かであるが、ダークディスクは観測されていない。次に、恐竜を絶滅させた巨大な流星物質がオールト雲から飛来した彗星であるか否か、確定されていない。小惑星由来の隕石である可能性もある。また、ランドールは、オールト雲に強烈なインパクトを与えるような星間物質の可能性について何も言及していない。これはランドール説に対する反論になり得るのではなかろうか。さらに、3000万年~3500万年の周期で巨大彗星が地球に突入するというのも仮説で、その実証は困難である。

しかしながら、ランドールの今回の著作を読んで、オールト雲や銀河系中の太陽系の運動など、ランドールから教えられるものがあった。特に、今まで注目したことのなかったオールト雲に、俄然として興味がわいてきたのは、大きな収穫であった。

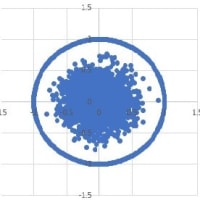

オールト雲は、球状の雲であり、長周期彗星の補給所である。太陽から地球までの距離を1天文単位(AU)というが、海王星までは30AU、オールト雲までは近いところでも1000AU、遠いところでは5万AUを超えている。オールト雲が放出する彗星のうち、地球から観測されるものは毎年数個程度と考えられている。

オールト雲はどのようにしてできたものか。3つぐらいの可能性が考えられる。一つは、太陽がそのまわりに原始惑星円盤を形成した時期に、この円盤からはじき飛ばされた天体が集まって雲をつくったというもの。二つ目は、星間物質が球状にかたまって太陽系をつくるときに、原始惑星円盤の収縮が速いため、とり残された物質が雲をつくったというもの。三つ目は、太陽系ができ上がった後、星間物質が宇宙線のフラックスに吹き寄せられて集積し、その集積が今も続いているというもの。

オールト雲の起源は、以下の議論には関係しない。いずれの案にしても、太陽から飛来する太陽風の圧力と外部からやってくる宇宙線の圧力とが釣り合って、ほぼ現在の位置に停滞していると考えて間違いないであろう。

オールト雲は、多少のゆらぎはあるにしても、ほぼ静止に近い状態にあるものと想定される。太陽とオールト雲中の天体とをむすぶ動径方向の天体の動きが少ないのであれば、偏角方向の動きも少ないと考えてよい。つまり、オールト雲の全体がもつ運動量の総量は小さいものと考えられる。

オールト雲から彗星が飛び出すとき、その彗星が少なからぬ運動量をもち去るので、運動量保存則に従って、オールト雲がもつ運動量が減少する。

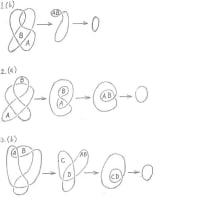

このことをシンプルな一次元モデルで説明すると次のようになる。x軸に沿って静止する同じ重さの複数個のビー玉を隣のビー玉どうしが接触するように並べる。右側から同じ重さの1個のビー玉をころがして右端のビー玉にぶつけると、そのビー玉は静止状態となり、左端の1個のビー玉だけがぶつけた玉がもっていた同じ速度で左方向に運動する。すなわち、系がもつ運動量は保存される。

左端のビー玉がオールト雲を飛び出した彗星とみなすと、オールト雲がもっていた運動量の総量が減少することが分かる。

そうすると、オールト雲が40億年以上に亘って彗星を供給し続けるためには、外力によって彗星を飛び出させるように駆動しなければならない。

ランドールは、その外力として、ダークディスクが及ぼす潮汐力を仮定したのであるが、外力の候補として、何らかの星間物質も考えられる。

オールト雲の存在は確かとみられているが仮説であり、あまりにも遠いため、その実体が観測されたことはない。同様に、星間物質の観測も困難である。星間物質には、ガスのほかに固体粒子もある。いちばん多いのは直径がミクロン程度のものと考えられているが、巨大な天体も存在する可能性を除外できない。

太陽系は外部に大きな天体を放出することがあると考えると、他の恒星も同様に大きな天体を放出することがあり得る。オールト雲の全体は、そのような天体の受け皿としては充分に巨大である。

オールト雲は、そのような天体の直撃を受け、二次的に流星物質を放出すると考えてもおかしくはない。

ランドールは、そのような星間物質がオールト雲に及ぼすインパクトの可能性についても言及してほしかったと思うのである。

参考文献

リサ・ランドール著「ダークマターと恐竜絶滅」(NHK出版)

鈴木敬信著「天文学通論」(地人書館)

約6600万年前にK-Pg絶滅と呼ばれる生物の大量絶滅があったことがよく知られている。ここでは、恐竜の絶滅を始め、生物種の約4分の3、属の約半分が絶滅したと言われている。

K-Pg絶滅を引き起こした主たる原因が、巨大な流星物質が地球を直撃したことにあるという説は、ほぼ定説となっている。

ランドールは、外力の作用によってオールト雲から飛び出した彗星が地球に突入した流星物質であると仮定する。そしてオールト雲にその外力を及ぼした犯人は、天の川銀河の中心平面近くに存在するダークディスクと呼ぶ密度の高い一種のダークマターであるとする。

太陽は、約2億4000万年かけて銀河中心のまわりをほぼ円形の軌道でぐるりと一周するが、この間、銀河平面を中心にしてわずかに上下動もしている。太陽系は、銀河平面近くの重力源の作用で、ちょうどバネや振り子の運動のように、この平面を中心として上下に振動するので、周期的に銀河平面を通過することになり、このときダークディスクがオールト雲に潮汐力を及ぼすというものである。

銀河系の全体は、球状のダークマターでとり囲まれているとされる。ランドールの仮説によれば、これはダークマター内部で重力以外に相互作用をしないものを含めたダークマターの全体像であり、部分的に、重力を通じても相互作用するが、電磁力に似た別の力を通じても相互作用する別種のダークマターが存在すると仮定する。それがダークディスクである。

ダークディスクは、通常の荷電物質と同じようにふるまうため、銀河内で冷えて速度を落とすとともに、円盤を形成するという。ダークディスクは、通常物質でできた銀河円盤より薄くなり、通常物質の円盤の内側にすっぽりと収まる。薄いダークディスクは密度が高い。

ランドールの仮説には、いくつかの疑問な点があると思われる。まず、銀河系が球状のダークマターでとり囲まれていることは確かであるが、ダークディスクは観測されていない。次に、恐竜を絶滅させた巨大な流星物質がオールト雲から飛来した彗星であるか否か、確定されていない。小惑星由来の隕石である可能性もある。また、ランドールは、オールト雲に強烈なインパクトを与えるような星間物質の可能性について何も言及していない。これはランドール説に対する反論になり得るのではなかろうか。さらに、3000万年~3500万年の周期で巨大彗星が地球に突入するというのも仮説で、その実証は困難である。

しかしながら、ランドールの今回の著作を読んで、オールト雲や銀河系中の太陽系の運動など、ランドールから教えられるものがあった。特に、今まで注目したことのなかったオールト雲に、俄然として興味がわいてきたのは、大きな収穫であった。

オールト雲は、球状の雲であり、長周期彗星の補給所である。太陽から地球までの距離を1天文単位(AU)というが、海王星までは30AU、オールト雲までは近いところでも1000AU、遠いところでは5万AUを超えている。オールト雲が放出する彗星のうち、地球から観測されるものは毎年数個程度と考えられている。

オールト雲はどのようにしてできたものか。3つぐらいの可能性が考えられる。一つは、太陽がそのまわりに原始惑星円盤を形成した時期に、この円盤からはじき飛ばされた天体が集まって雲をつくったというもの。二つ目は、星間物質が球状にかたまって太陽系をつくるときに、原始惑星円盤の収縮が速いため、とり残された物質が雲をつくったというもの。三つ目は、太陽系ができ上がった後、星間物質が宇宙線のフラックスに吹き寄せられて集積し、その集積が今も続いているというもの。

オールト雲の起源は、以下の議論には関係しない。いずれの案にしても、太陽から飛来する太陽風の圧力と外部からやってくる宇宙線の圧力とが釣り合って、ほぼ現在の位置に停滞していると考えて間違いないであろう。

オールト雲は、多少のゆらぎはあるにしても、ほぼ静止に近い状態にあるものと想定される。太陽とオールト雲中の天体とをむすぶ動径方向の天体の動きが少ないのであれば、偏角方向の動きも少ないと考えてよい。つまり、オールト雲の全体がもつ運動量の総量は小さいものと考えられる。

オールト雲から彗星が飛び出すとき、その彗星が少なからぬ運動量をもち去るので、運動量保存則に従って、オールト雲がもつ運動量が減少する。

このことをシンプルな一次元モデルで説明すると次のようになる。x軸に沿って静止する同じ重さの複数個のビー玉を隣のビー玉どうしが接触するように並べる。右側から同じ重さの1個のビー玉をころがして右端のビー玉にぶつけると、そのビー玉は静止状態となり、左端の1個のビー玉だけがぶつけた玉がもっていた同じ速度で左方向に運動する。すなわち、系がもつ運動量は保存される。

左端のビー玉がオールト雲を飛び出した彗星とみなすと、オールト雲がもっていた運動量の総量が減少することが分かる。

そうすると、オールト雲が40億年以上に亘って彗星を供給し続けるためには、外力によって彗星を飛び出させるように駆動しなければならない。

ランドールは、その外力として、ダークディスクが及ぼす潮汐力を仮定したのであるが、外力の候補として、何らかの星間物質も考えられる。

オールト雲の存在は確かとみられているが仮説であり、あまりにも遠いため、その実体が観測されたことはない。同様に、星間物質の観測も困難である。星間物質には、ガスのほかに固体粒子もある。いちばん多いのは直径がミクロン程度のものと考えられているが、巨大な天体も存在する可能性を除外できない。

太陽系は外部に大きな天体を放出することがあると考えると、他の恒星も同様に大きな天体を放出することがあり得る。オールト雲の全体は、そのような天体の受け皿としては充分に巨大である。

オールト雲は、そのような天体の直撃を受け、二次的に流星物質を放出すると考えてもおかしくはない。

ランドールは、そのような星間物質がオールト雲に及ぼすインパクトの可能性についても言及してほしかったと思うのである。

参考文献

リサ・ランドール著「ダークマターと恐竜絶滅」(NHK出版)

鈴木敬信著「天文学通論」(地人書館)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます