■■■■■■■■■■■■大阪物語(続)■■■■■■■■■■■■

北條俊彦

経営コンサルタント 前 住友電工タイ社長

■■「大坂商人の知恵」

『難波津を 漕ぎ出て見れば 神さぶる

生駒高嶺に 雲そたなびく』

🔵この歌は、大田部三成という防人の詠んだ歌である。

防人とは,663年白村江の戦いで唐・新羅連合軍に破れて以降、

北九州を中心に西国防備のため, 主に東国諸国で徴兵され派遣さ

れた兵士達のことである。

彼らは先ず難波津に集められ,そこから船で 任地に向かって行っ

た。万葉集には多くの防人の歌が含まれているが(大伴家持収集

撰集の巻20参照)この歌のように万葉集には難波の地名や,場

所を詠む歌が結構多い。

「難波津に 咲くやこの花 冬ごもり 今を春べと咲くやこの花」

(古今和歌集仮名序:王仁博士)

🔵仁徳天皇の即位を祝い治世の繁栄を願って詠まれた歌で,書道

を学んだ者ならば誰もが知るところ。この歌の全文を墨書した平

安時代の木簡が、近年,出土し平仮名の完成形に近い字が確認され

ている

(出土した木簡)

🔵出典:(公財)京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館)

さて淀屋と後の大坂一の豪商鴻池家とはよく比較されるが, 淀屋

の闕所没落を経験則として大坂だけでなく商人の間では, 家業や

暖簾を守るため商道徳や先代の教え(家訓)を 重んじるようにな

る。

まさに“暖簾を守り,襷を繋いでゆく“や鴻池家は特にそれ

が顕著であった。(詳細は,既稿「日本酒と鴻池」をご参照下さい)

(堂島米会所:出典:江戸の栄華遠:日本経済新聞)

🔵前稿に続き,淀屋常安が店頭で始めた米市場について振り返っ

てみたい。内需に支えられ大坂の商業経済は大いに発展するが、

金融経済に変化する兆しも見られた。それは, 常安の蒔いた金融

革命の種である米の先物取引である。

先物取引とは, ご存知の通り「将来の一定期日に現物の受け渡し

をすることを約定する売買取引で,その期日迄に反対売買を行い、

差金を授受することで決済することができる取引である。」

即ち,相場投機の空物取引,帳合取引(ちょうあいとりひき)である。

帳合商(あきない)とも呼ばれ、取引対象物によって帳合米・帳合

金などとも呼ばれる。

この取引は建物米と呼ばれる架空に設定された 米による取引で

正米取引に先立って行われ, 正米取引の先行指標ともなり, 米価

の平準化をもたらすものでもあった。

当時の総石高2700万石の内, 自家消費,年貢を除く 約500

万石が米市場に出回ることになる。その4割程度が大坂に集め

られた。因みに,米生産高一石とは大人が一年間に食べる米の量

で約150kgをいう。

また, 当時の総人口は3100万人(江戸100万、大坂40万)

であった。米価をコントロールしたい幕府は,米取引に介入をは

かり元禄10年(1697年)淀屋米市場を堂島に移し,享保15

年(1730年)には堂島米会所として帳合米取引を 公許して

いる。

江戸時代, 経済は米を準貨幣とした米遣い経済であり, 将軍吉宗

は米将軍とも言われ米価の安定に大いに苦労していたのである。

🔵堂島米会所の公許は、世界最大の商品先物市場である米国シ

カゴ商品取引所の設立される100年も前の話だ。堂島米会所

の帳合取引を許可したのが、江戸南町奉行大岡越前であったが、

何故大岡越前かと疑問に思われるだろうが、それは吉宗の意を

受けて米価安定策に取組んでいた大岡越前が堂島米市場に目を

つけ将軍吉宗に進言していたためである。

堂島米会所では,日本の伝統的取引仕法である板寄せで立会取引

を行っていた.(現在も続く)堂島米会所の身振り手振りが

シカゴ商品先物取引所で行われる手信号売買と同じである。

理由は江戸後期に来日したドイツ人医師シーボルトが,堂島米会

所を見て母国に伝え、それがシカゴに伝わったと言われている。

*板寄せとは単一約定値段方式取引のこと,売り手と買い手の競

争売買(オークション)によって値段を決める。

■■「天才相場師」

🔵大坂堂島に一攫千金を夢みる二人の天才相場師が現れる。そ

のひとり牛田権三郎(慈雲斉)は世界初の先物市場(大坂米相場)

で大活躍した伝説的な天才相場師である。

(大岡越前守忠相)

(大岡越前守忠相)

(出典:東京都千代田区公式観光情報公式サイト)

牛田は謎の多い人物で 一冊の著書「三猿金泉秘録」だけが

遺されている。その著書は「本間宗久翁秘録」とともに 相場

の二大聖典とされる。

牛田は著書の中で『狂乱する相場は“見ず”, 不安を煽る材料は

“聞かず”、自らの見識を他者には“言わない”』と三猿を説く。

また和歌に託して相場の奥義を説き,米相場心得の最高傑作とし

て 最も親しまれているのが次の二首である。

『万人が万人ながら強気なら たわけになりて米を買うべし』

『野も山も皆一面に弱気なら 阿呆になりて米を買うべし』

そして『三猿とは即ち,見猿、言猿、聞猿の三なり。眼に強変を

見て、心に強変の渕に沈むことなかれ。ただ心に売りを含むべ

し。耳に弱変を聞きて,心に弱変の渕に沈むことなかれ。

ただ心に買いを含むべし。強弱を見聞くとも 人に語ることなか

れ。言えば人の心を迷わす。是三猿の秘密なり。』と説いてる。

🔵そしてもうひとりの天才本間宗久である。

宗久は(1724ー1803)、出羽庄内酒田の富豪「新潟屋」本間久

四郎光本の三男として生まれている。後に上杉鷹山の藩政改革を

補佐した酒田の豪商本間光丘の叔父である。宗久は米商人として

江戸・大坂・酒田で米を商い莫大な富を得ている。

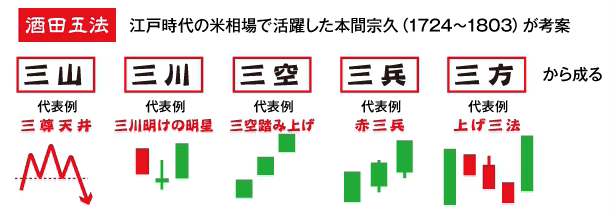

またローソク足の並びを基本とした相場のテクニカルな 分析手

法として「酒田五法」を考案、著書「三昧伝」では,米相場で

の心構えとして『相場の動きを入念に読込み,相場の急な動きに

同調して性急に儲けようとはせず、時に休みを入れ,ほどほどを

心がけて冷静に望む事』だと説いている。

因みに,酒田の本間家本家は庄内藩酒井家13万石の領内にあり、

20万石相当の財をなしており,三千町歩の土地を所有する大地

主ともなっている。

当時,米相場での宗久の活躍ぶりについて次の様な川柳が詠まれ、

酒井の殿様もさどや苦笑い?

『本間さまには及びもないがせめてなりたや殿様に』

『酒田照る照る 堂島曇る 江戸の蔵前 雨が降る』

(本間宗久肖像画 出典:酒田市史)

現在,日本国内だけではなく,世界中のヘッジフアンドや個人投資

家はローソクチャートを中心軸において取引しているが, ローソ

クチャートは本間宗久が考案した酒田五法が、明治時代になって

「酒田罫線法」として完成されたものである。

(酒田五法:出典AiLab225日本経済新聞)

🔵日本の堂島米会所は、米手形(証券)をベースに取引された

点が画期的であり,収穫前に農作物の値段が乱高下するのを防ぐ

ため 収穫収穫前に「受け渡しを約束」することで,生産者のリス

クを低減する安定した商品取引方法として 現代でも高く評価さ

れているが,ノーベル経済学賞受賞者のシカゴ大学マートン・ミ

ラー博士がNHK番組「マネー革命―金融工学の旗手達」で次の

ように語っている。

『先物取引は日本で発明された。それは現代的な取引制度を持っ

た最初の先物市場であった。』『シカゴ商品取引所よりも120

年近くも前です。先駆的で革命的な事業であった。』と。

■■「相場取引」

🔵相場取引といえば市場情報を如何に早く掴むかが重要で,全国

の米価の基準であった大坂の米相場をいち早く他地域へ伝え 地

方の相場を大坂に伝えるため「旗振り通信」が用いられた。

紀伊國屋文左衛門が始めたとも言われるが, 当時の旗振通信の速

度は時速700Kmとも言われ, 箱根を越える際に米飛脚を 用い

たとしても大坂〜江戸迄,幅はあるが1時間40分〜8時間で あ

ったと言う。

旗振り通信は, 明治以降電気通信の普及により廃止されたが非常

に合理的且つ、科学的な情報伝達手段であった。

(旗振り信号:出典神宗HP船場ものがたり2016年冬号

🔵米相場の情報は,当初は, 米飛脚によって伝達された。米飛脚

は堂島米会所での取引の筋目と正確に対応させ相場書を 届けて

いる。

・「並便」では米切手取引の終値が確定した時、

・「早便」は帳合米商いの始値、米切手取引の始値、

そして帳合米の終値が確定した時に、相場書が発送される。

普通飛脚と違い,伝達速度を売りに米飛脚が発達したが,人間の欲

は際限なく,もっと早く知りたいとのニーズに応えたのが「旗振

り通信」であった。

幕府は米飛脚を保護するため, 旗振り通信による相場報知を禁

止していたが、大坂-京都間, 大坂-大津間で間違いなく 行われて

いたことは資料で裏付けられている。

また,郊外の農民が旗振り通信を利用して堂島米会所の情報を収

集し投機活動を行なっていたとの記録も残されている。

伝達スピードの飛躍的な上昇で 二つの市場が連動する速度も高

まって行く。

証券取引において現在,ニューヨーク市場と東京市場が連動して

いるように,この時代、国内各米会所もほぼ同日効果的に繋がっ

ていたようだ。

■■「住吉大社と鰻まむし」

🔵八朔日(ほずみ)仕事帰りに鰻が食べたくなり阪堺電車住吉

駅前の“いづもや”に直行。鰻まむしをいただくことにした。

サザエさんの亭主マスオさんの実家が, 住吉大社近くの古い住宅

街。マスオさんの里帰りでサザエさん, まむしを“蝮”と誤解はし

たが、“いづもや”の鰻まむしに舌鼓を打ったと何かで読んだ。

注文から待つこと半時以上,配膳された鰻まむしと肝吸に大いに

舌鼓を打つ。『いやー実に美味い』 (写真:いづもや)

(写真:いづもや)

(写真:鰻まむしと肝吸い)

🔵勘定を済ませ”いづもや”を出たが太鼓とお囃子に誘われ住吉

大社へ。折から住吉大社夏の大祭に遭遇。やはり神輿は映える。

金色の神輿の重さは約2.6トン、“ベえら,べえら“の掛け声に境

内の太鼓橋を渡る姿は勇壮だ。

(写真:住吉大社夏の大祭)

最後に,関ヶ原の敗戦、調所広郷、五代友厚と,大坂商人とも縁の

深かった薩摩のお話。

薩摩藩初代当主島津忠久は源頼朝の庶子であったと伝えられる。

頼朝の子を孕んだ側室丹後の局が、嫉妬深い北條政子の追手から

逃れて大坂は住吉大社に辿り着く。

そこで産まれたのが島津忠久であったそうだ。その為か歴代薩摩

のお殿様、住吉大社の参詣を欠かさなかったと聞く。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます