■■■■■■■■■■■■■昭和の戦争■■■■■■■■■■■■■

■「80年の軌跡」

●今年も開戦の日が巡ってきた。80回を迎える。

12月8日の開戦は その4年後の敗戦に繋がる。そこでいつも問

われるのは「負け戦を何故始めたのか」という疑問である。

負けると解っている戦を仕掛ける馬鹿はいない。

その戦争が始まってしまった。始まると後に引けない。結果

それが無残な敗戦に繋がる。

幸いにも戦後の日本は、平和を謳歌していると言っていい。

この80年間世界で戦争が無かった国は、全世界193国中8ケ国

だけだという。そこに日本がいる。

戦後、大きく対立する世界情勢の中で、日本は 比較的恵まれた

立場にあった。言い直せば、何もかも運がよかったと言ってい

い。

しかし今後、平和が確約されるというものでもない。台湾をめ

ぐる米中情勢が逼迫する中、東アジアの平和がいつまでも続く

とは考えにくい。改めてまずは憲法の改正を視野にいれて、早

急な国防対策が待たれる所以だ。平和憲法だけで、平和が維持

できるほど世界は甘くない。

⚫️この戦争については、既に多くの学者やジャーナリストが、

専門的な見地から多くの意見を提示してきた。

私どもjtiroでも、2006年ブログの配信開始来、日本とアジア

に関わる活動を推進する立場から、この戦争の意味を考え続け

情報を発信してきた。80年の今年も重ねて新しい視点で 戦争

と平和の意味を問い続けていきたいと考えている。

⬛️「戦争の起因」

⚫️専門家の資料を読み解くと、この戦争の動機は遥か1931年

の満洲事変に遡る。そして その後は支那事変、そして大東亜

戦争へと必然的に連鎖したと言う。

先の昭和の戦争「大東亜戦争」は、筑波大学の波多野澄雄名誉

教授の解説によると、

1)1937年に始まる支那事変(日中戦争)

2)日米戦争

3)終戦間際の日ソ戦争、

4)(東南アジア)欧州の植民地宋主国との戦争

など4つの局面を持つ「複合戦争」であったと分析されている。

⚫️中でも日本が 支那事変で中国と戦ううちに、欧州のドイツと

イタリアと三国同盟を結んだ事で、アメリカとの関係がすこぶる

悪化した。

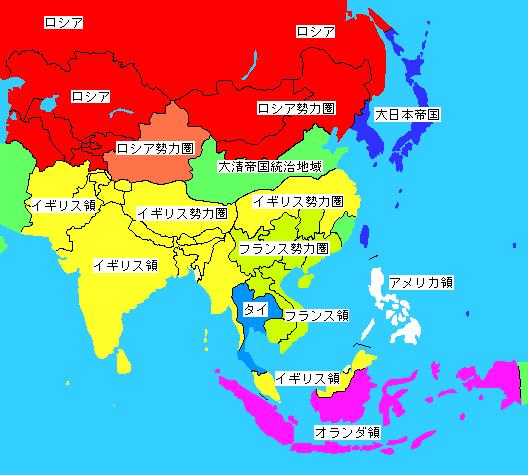

驚く事に当時アジアのほとんどが、欧米先進国の植民地だっ

た。

その後「ABCD包囲網」で石油資源の輸入の道が閉ざされ 日本は

経済的に孤立する。

昭和16年12月8日、この戦いの開戦は真珠湾を皮切りに、

欧米枢軸の世界の大国を相手に戦火のひぶたが切られた。

⚫️今でこそ不条理と思える先の戦争に対し 戦争が始まると連日

の大本営の「わが軍は、敵戦艦を沈めたり」と言う戦果の発表報

道に、国民は心躍らせる様に変わっていった。

そしてお上の一方的な報道の決まり文句である「打ち手し止まん」

「一億進軍の日」になれてしまい、いつしか 形の上で戦争に追随

することになる。

結果「一億総力戦」、挙句の果ては「一億総敗北」の悲劇に至る。

国民は敗戦の憂き目を見て、漸く戦争の不条理にきずき2度と戦争

をやらないと固く誓った。それが平和憲法の誕生になる。

しかし世界の状況変化は著しく、一国だけでは平和は守りきれない

状況にある。少なくとも「敗戦の本質」から学ぶ憲法の改正や国防

軍備の整備が急がれる。

⬛️「大東亜戦争の真実」

●今を去る80年前の12月8日は いつになく厳しい冬日だった。

あの忌まわしい太東亜戦争がなぜおきたのか、そしてなぜ日本は

南進したのか、国民にとって忘れてはならない至近な歴史がある。

しかし80年もたつと、日ごと風化する事が残念でならない。

●ほぼ80年前の当時、全て石油の輸入を米国に頼っていた日本

は 中国に対する米国の出方を見誤った事で、外交的にまたたく窮

地に落ちいる。

その結果、南方に石油資源を求める国策のために アジアに進出し

ようと試み、最終的には世界の列強を相手に、南方資源をめぐっ

て覇を競うことになる。

●昭和16年12月8日 この戦いの開戦は真珠湾を皮切りに、欧米

枢軸の世界の大国を相手に戦火のひぶたが切られた.

中でも当時のタイ王国は、極めて難しい立場にあるにもかかわら

ず、優れた外交力を駆使し中立を堅持していた。

そして日本は、タイ王国をアジアの協力拠点として王室間の友好

関係もあり、格別の外交関係を保ち続けてきた。

そしてバンコクのタイ王国日本大使館には坪上大使や浅田総領事、

田村武官など有能な外交官や武官が駐在し、タイ政府のピプン首

相との親交を深めていた。

■「タイ進駐の賭け」

●吉村昭著「大本営が震えた日」にも詳しくあるように、日本は、

開戦(真珠湾奇襲)と同時に英国統治のマレー半島(現マレーシ

ア)やビルマ(現在のミヤンマー)に進攻するため、その地域に隣

接するタイに「事前平和進駐」する必要があった。

当時のメコンやマレー半島情勢は、マレーとビルマ駐留の英国軍

と仏領インドネシアの日本軍と 厳正中立を保つタイの図式だった。

開戦をまじかに控えて「平和進駐」の協力を、いつピプン首相に

要請するか、バンコクでは日本側の外交画策が、秘密裏に始まっ

ていた。しかし「中立を維持するタイ国としては、日本の要請を

受け入れる可能性は少ない」との判断が多く日本側は暗澹たる空

気に包まれていた。 (当時のタイ内閣の首脳)

(当時のタイ内閣の首脳)

●開戦前夜の事、日本軍の平和進駐を躊躇するピプン首相の失踪

などで、開戦当日には待ちきれない日本軍のタイへの上陸行動が

始まり、一部ではタイ国軍との交戦もあったという。

開戦当日12月8日午後 やっと日タイ平和進駐交渉が妥結された。

タイ周辺はもとより世界戦史に残るとされる 山下奉文大将率い

る南方軍は、マレー半島の奇襲上陸作戦を強行し大成功を収めた。

しかしこの戦いは 4年足らずに及んだが、極めて悲惨な完敗に終

わった。この間、日タイ間の駆け引きや、国思うタイ首相の苦渋

の決断など、常に友好関係にあった日タイ間にも深い禍根を残す

結果になった。

「ますます深まる日タイの絆」

●日本は大東亜戦争、別称太平洋戦争で数百万の同胞の血涙を流

す事になる。予期できなかった日本の破滅、結果は極めて厳しい

ものだった。

そして今では、恩讐を超えて世界平和をリードする確かな自信と

自立を取り戻す事になる。

いま日本とタイは、このような国と国との極限的な出来事を両国

の国民の知恵と良識で克服して、その国交は1887年国交開始

以来実に既に134年を数える。

■「失敗の本質」

●今となっての疑問は国内総生産(GDP)の実質的格差は約12倍だ

ったと言われている。当時の政府や戦争指導者たちもそれを認識

していた筈だ。

にも関わらず何故、国力に勝ち目のない戦争に突っ込んで 行った

のか、疑問に思えてならない。やはりそこにはリスクの高い選択

を選ぶ理由があったはずだ。

●猪瀬直樹著「昭和16年夏の敗戦」では、開戦直前に当時の政府

が、あらゆる分野の若手の専門家を集めて総力研究所を創り米英

戦の実戦シュミレーションを実施した形跡が記されている。しか

し残念ながら、開戦の歯止めには至らなかったと言う。

●戦後80年を振り返るに日本人のうち戦争を知る戦前と戦中生

まれの人は、全人口の約6人に1人に減った。

戦争の記憶は遠ざかるばかりである。言い換えれば 昭和の戦争が

益々とうざがりつつあるということになる。

●この戦争を知る人に聞くと「実にひどい戦争だった」と言う。

にも関わらず何故この戦争が起きたのか、戦後、幾度となく生き

証人の口から語られてきたが、しかしこの戦争を体験した人達、

特に旧軍人の人達は遂に1万人を割り 高齢のため直接戦争を語り

継ぐ事は難しくなりつつある。

●戦後の経済再建と平和構築の80年に及ぶ国民努力の足跡を辿

る事を再確認した。

事情はどうあれ再びの開戦、再びの敗戦は絶対に避けねばならな

い。それだけに「失敗の本質」をどう受け継いでいくか。

戦争を風化させない国民努力が真摯に求められていると思う。

■■■■■■■■■関連データ■■■■■■■■■

●欧米の宋主国に支配されていた戦前のアジア諸国

●戦後、欧米の宋主国から独立を果たしたアジア諸国

●アジア諸国の経済の基本データ一」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます