■■■■■■■■■■■■■■無の心■■■■■■■■■■■■■■

松本光弘

(筑波大学名誉教授・元 日本サッカー協会理事・元 筑波大学蹴球部監督)

⬛️⬛️悔し涙」

●チクショー、悔しいイイイイー!

あんなに練習したのに負けた!。

なんで勝てなかったのだろ!?

なんでまけたのだろー?!

もう一回やったら・????

勝てるだろうか、負けるだろうか・・

再挑戦の心。

そのようなものがむらむらと胸いっぱいに膨らんでくる。

リベンジ! リターンマッチ。

負けを認めたくない自分。

負けん気。

悔しさ。

屈辱。

恥。

みっともない。

自分の存在が損なわれたような気持。

自国民への申し訳なさ。

神の尊厳を傷つけたような気持。

あの試合前の意気込みはどうしたのか。

オイお前言っただろう、

この試合は自分が信じる神へ捧げる神聖な試合であると。

おふくろや家族に喜んでもらうための試合ではなかったか!。

その試合で敗れるとはなんと情けない自分か。

負けてたまるか。

●今度こそ必ず勝利してみせる。そのためならどのような努力も惜し

まないぞ。そう、早起きは3文の得とよく言われる。

損得勘定は全く論外。しかし早朝は最高の訓練の効果が期待できる。

早起きしての鍛錬錬磨、その向こうに再挑戦を夢見よう。勝ちにこだ

わる。なんであなたはそんなに勝ちにこだわるのですか?

それなら逆にあなたにお聞きします。なぜあなたは日々を生きている

のですかと・・・。

私にとっては勝つということが生きるということなのです。ですから

負けても負けても、その上に負けても次には必ず勝つとの希望をもっ

て戦うのです。諦めません、勝つまでは。

●私の身体の中には2人の自分がいます。

一人はいつもそんな勝ち負けはやめなさい。もっと穏やかに日々を過

ごしなさい。無理は禁物です。周りの方々と仲良く波風立てずに、争

う気持ちなど心に起こさず、平和に静かに過ごしなさい。そのような

ことをいつもいつも言い続けている自分がいます。

それに対してもう一人の私がいます。

そんな穏やかな日々を送っていたのでは家族は養うことはできません。

生活するということは戦うことなのです。その戦いを止めるというこ

とは生きることを止めることにもなりかねないのです。生活するとは

なにがしかの戦いを続けるということなのです。

物事で成功するということはそのことで勝利することといっても過言

ではありません。

●物事は成功することを前提に周到な準備をし、計画し実行に移るべ

きです。失敗が明白な物事に対しては実行は避けるべきです。敗れる

ことがわかっている競い合いはあまりすべきではありません。だって

負けた時のみじめさがわかっているのだもの。みじめに感じないので

あればいくらでも負けの競い合いをすればいい。

・負けたときの悔しさ、

・負けた時の無念さ、

それがあるから次への意欲が湧くのではないでしょうか。

努力に努力を重ねて敗れたら諦めはつく。努力もしないで諦めるなど、

それは私にはできない。何故かっていえば、あとで必ず後悔するのが

わかっているからです。後で後悔するぐらいであれば今最善を尽くす

ことが一番であると私は信じます。あとであゝであったらとかこうで

あったらなどと考えるのであれば今現在を精いっぱい生きることの方

が最も賢明な、最も気高い、最もリアリティーな、最も健全な生き方

ではないでしょうか。

⬛️⬛️「出直す気持ち、あるがままに」

●セルフワンの自分とセルフツーの自分、これは「インナーゲーム」

の著者W.T.ガルウェイ著、後藤新弥訳 日刊スポーツ出版社、昭和51

年7月31日初版の書籍の最重要な内面的構成要素である。訳者はまえ

がきで次のように記している。

このインナーゲームは、テニスのレッスン・プロとしての長い経験を

基にして、世界で初めて「スポーツの内側の世界」にメスを入れた。

精神集中、プレッシャーといった心理活動をわかりやすく解きほぐし、

・セルフ1(自我)

・セルフ2(無意識部分)

という新しい手法で「勝とうとする心」を分析。

「HOW (どうするか)」の疑問に具体的に答えている。禅の世界をス

ポーツに導入し、原著は画期的な新スポーツ理論書として全米のベス

ト・セラーになり、世界的な注目を集めた。著者自身が語るように、

これはテニスを説明材料に使った、精神集中へのHOW TO BOOKだと

も言える。

●著者は後章で精神集中のテクニックをスポーツに利用するだけでな

く、人生そのものへの導入を進めているが、日本ではむしろ百万人と

いわれる全ゴルファーにこそ進めてみたい、勝負哲学の本である。

あらゆる分野に応用が可能だろう。以上のように訳者はまえがきで述

べている。

私が初めてこの本を手にしたときの付箋が残っている。その付箋の箇

所のタイトルは、―積極的な“あるがまま”の心―

ある時、禅の師が西洋人に「この世で一番大切なことは」と聞かれて、

こう答えたという。愛、真実、誠実といった提示にすべて首を振った

後で「それは三文字のLET(~させる)という単語だ」と語ったという。

・あるがままにする。

・起きるがままにする。

LETは、時には受動的な意味にも使われるが、実は人間が自ら持って

いる基本的な行動を受け入れるという、深い意味を持っているのだ。

テニスに於いてはひっちゃきになって「うまくなろう」と努力するの

ではなく、各人に内在されている驚くべきコンピューター機能を信頼

し、それにすべてを任せるということだ。

もっと広げて言えば人間と自然とが欲するままにせよという、無作為

の世界のことをさしている。

●「あるがままに」とは、人生に歓楽が自然にやってくるのを待って、

自ら求めてあがくものではないという意味である。

・すでにいま手近にあるものを愛し、その美しさにうたれよ、

・いまない物を求めるなということなのだ。

そして、

・難問に対して意識的な努力をするのではなく、己れの自然発生的な

能力に解決を任せなさい、という意味なのだ。

これが、禅の世界であり、手短かに言えば 私のインナーゲームとは

寸分たがわぬ世界なのだ。などと記述している。

この後に「自動修正機構」と私が呼んだ「内在された不思議な能力」

などという私(松本光弘)にとっての自己実現の根本にかかわるテー

マが読み取ることができる。

●最終の見出しはインナーゲームのゴール「セルフ3」―。ここでは

次のように述べている。

テニスから生活へ、生活から人生へと発展したインナーゲームの一番

最後のゴール(目標)は何だろう。人生を通じてのインナーゲームの

中で、我々は何を追い求めていけばよいのだろうか。

これが、インなゲームの紹介に際しての一番最後の課題といえよう。

(七転八起、不撓不屈)

●精神集中の対象物は「いま」と「ここで」の二つの要素を満たさな

ければならない。しかしたとえこの二つに限定しても、なおも対象は

無限に存在するのだ。人生を通じて、我々は何に焦点を合わせて意識

を集中させるべきなのだろうか。答えはすでに私が書いてきたことの

中にある。

人間が最も集中出来る対象物とは、彼が愛するものであるはずだ。愛

するものに精神集中し、感情移入していく時にだけ、人間は人生最高

の歓びを味わうことが出来るのだ。

「愛するもの」で、「完全な満足を与えてくれる」対象物こそ、人生

のインナーゲームのゴールなのだ。

以下もう少々本の終りまではページが続くのであるが著者が言わんと

していることは概ね理解できる。

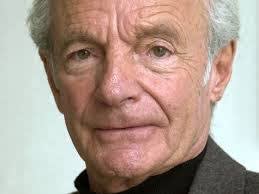

(D,クラマー氏)

⬛️⬛️「運を呼びこむ」

●最後に私たちの年代のサッカー経験者は誰しもがその名は知ってい

る、「近代日本サッカーの父」呼ばれている西ドイツフットボール連

盟から1960年東京オリンピックサッカー競技強化のため派遣された、

D・クラマー氏だ。

彼が提唱する“THE GOOD GAME”を今一度復習しようこのブログの

(“良いゲームとは”を参照)“良いゲーム“の構成要素の中に”運、つ

き“(元JFA会長、岡野俊一郎氏訳)が存在する。

勝敗が決する過程では必ず”運や つき“の要素が作用する事を私たちは

認めなければならない。容認しなければならない。

これができないようであればスポーツにおける卓越性の競い合いは行

うべきでない。

その上に、その上にである、心の問題、精神の問題として、彼はこの

要素をプレイングアートと表現し「フェアプレー」を重要な要素とし

て良いゲームの要素に掲げている。

・最善を尽くしたか!

・一試合通してフェアーに戦ったか!

これは勝ち負けを越えたスポーツの根本精神である。

●その結果は自ずと自分の体内で、時間がかかるかもしれないが解決

すべきことである。自己実現とは・・。

私にとってスポーツマインドは大切な大切な人生の糧そのものである。

D・クラマーがいつも私たちに言い、いつも私たちに示してくれた色

紙の言葉を記して終わりとしたい。

「DER SIEG UBER UNS SELBST IST DER HOCHSTE SIEG.」

「自分自身に対する勝利が最高の勝利だ」 (了)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます