二日目のひとコマ目は「翻訳家パネル」。星雲賞海外部門受賞作の訳者を招いて、星雲賞の取り方を聞くという趣向。古沢さんがいろいろ分析した発表資料を持ってきてたけど、最近活躍しているひとたちはダーコーヴァ年代記を毎月刊行するために集められた若手集団だったとか、歴史的な裏話がおもしろかった。

飛び入りで日本語→英語翻訳のデイナ・ルイスさんも冒頭から登壇しており、日英翻訳のむずかしさと現状を語る。彼女は最近翻訳をやっていないとのことで昔話が多かったが、わざと日本語の語順を崩さずに英訳してみたりとか、いろいろな珍作が出来上がっていた模様。最近ではコミック英訳の方が盛んなので、だいぶ様変わりしている感じ。

ピーター・ワッツが英訳はいつだと聞かれるという話から、円城塔が『Self-Reference Engin』を英訳したものを、さらに和訳したらどうなるか(実際に企画はあったとのこと)とか。さらに、酉島伝法(客席にいた!)の『皆勤の徒』の英訳は無謀かと思ったら、返って読みやすいので、あれをさらに日本語訳してはどうかとか。

星雲賞については、獲り方よりも、どうやって投票数を増やすか、どうやって賞の“品質”を担保するかという話がメインに。やっぱり、長編部門は文庫が強いし、短編部門は参考作を全部読んだ人がほとんどいないんじゃないかと。そこからどうやって読ませるか、やっぱり編集だよねということで、小浜さん@東京創元社と塩澤@早川書房に期待が。いやまぁ、塩澤さんの仕掛けは毎回すごいけど、結局新☆ハヤカワSFシリーズも、Jコレも星雲賞取れないわけで、それもどうかという気はするんだけれど。ワールドコン方式で候補作(星雲賞だと参考作)を全部事前に電子化して読めるようにするというのは、ぜひやって欲しいものだ。

さて次は、同じ部屋で「SFなんでも箱番外編」。堺三保さんは不在でも、池澤春菜さんが司会に登場。

SFアイドルとして西田藍にライバル心を燃やす池澤春菜は、SF司会者分野での第一人者を目指しているという(笑)

で、池澤嬢の無邪気な質問から、文学賞の裏話へ。

瀬名さんのホラー大賞受賞の裏話とか、星新一賞の話とか。というのは良いにしても、話はさらにディープな方向へ。毎回受賞しないんだけど毎回投稿してくる、こじらせちゃった人の話とか。

さらに賞の価値の話題から、星雲賞受賞の帯を作ると動く(売れる)数とか。星雲賞にもそれなりの力はあるらしい。1000部いかないくらいだそうだけれども。SF大会で星雲賞に投票するような人にとっては、星雲賞の実情を知っているだけにそこまでの価値は無いように思えるけれど、SFから遠い人にほどアピールする賞らしい。

小浜さんの「夏は金が運んでくる」という名言も印象的。あれ、でもこれどういう文脈だったっけ。小松左京の『日本沈没』をSFファン以外もみんな読んでいた、とかからか。ハヤカワSFコンテストから4人もデビューさせた戦略をどう思うかと聞かれ、売れるんならいいんじゃないという話からだったか。

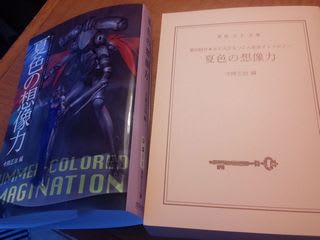

一方、創元SF新人賞の方は『原色の想像力3』が出なくって、そんなことだから『夏色の想像力』が出ちゃってとか。

とにかく、本が売れないとぼやく瀬名さんには、握手会の勧めが。この次のゲンロンカフェには小さなテントが張られ、その中にはその中には小浜さんと塩澤さんが入り、行列の長い方がどうとかこうとか。

『ジェノサイド』(高野和明 角川書店)みたいにベストセラーになっても、SFに何も返さない(読者がSFファンにならない)モノだと、SF界にとっては意味もないという発言もあったな。そいえば同じような作風でも、藤井太洋はもうちょっとSF界寄りなんだけれど、なぜなんだろう。

なんだか取り留めのない話になってしまったけれど、取り留めのない話をしていたんだからしょうがない(笑)

昼食はわずかな時間をぬって、昨日と同じ屋台村で。ただし、まだ酒が残っている感じだったのでビールは無し。今回のタイムテーブルは実質的に休み時間がないので、スケジューリングが大変。

多少遅れながらも、「つくばSF特別シンポジウム「サイボーグ・身体・感性の未来」」へ。

科学とSFの橋渡しをすべく、瀬名さんがSF大会に来ると恒例のようにやっている、科学者にSFを語らせる企画。初日には「君たち、参加費¥25000も払って、こんなユルい企画でいいのか!」と呆れていた瀬名さん。その瀬名さんがちゃんと準備してきた、今大会唯一(?)のかっちりとした企画だ。

まずは瀬名さんが企画の趣旨と、パネル参加者のプロフィールを説明。そこから、それぞれが自分の研究を、好きなSF作品と絡めて語る感じ。

やっぱり一番興味深かったのは、公立はこだて未来大学教授の松原仁さんが語る「きまぐれ(略)作家ですのよ」。まだまだ試行錯誤中のようで、やっと課題が明らかになってきた感じか。「できないと言うな」が口癖の、はやぶさの川口博士から「これはできないと思います」と言われたというエピソードに大爆笑。

東北大学教授の山家智之さんからは、本質的な意味での人間機械論。人工心臓には脈動はいらなかったというエピソードは、人間がどこまで機械化できるかという命題に重要な視点を与えてくれる。

豊橋技術科学大学学長の榊佳之さんからはヒトゲノム計画について。ゲノムもちょっとづつ変わっていっているとか、遺伝子がどこまで脳に影響を与えるかとか。人間機械論がHWの話であるならば、これはSWの話か。

筑波大学名誉教授の星野力さんは欠席で、発表資料を瀬名さんが説明。アラン・チューリングとチューリングマシンの話。ニール・スティーヴンスンの『クリプトノミコン』に細かく突っ込みを入れて喧嘩を売っていたというエピソードが笑える。

最後の発表が本人ではないので、いまひとつ論旨の掴めない内容だったこともあり、これを受けてのパネル討論はなんとなく盛り上がらない感じ。で、何の話だっけ……という雰囲気。本当はパネル同志の相互の突込み合いが期待されたのだけれど。

しかし、その後の会場からの質問では面白いことに。

一つ目の質問はクオリアに関して。もじゃもじゃしたM教授とは親しい人が多いようで、ちょっと微妙な空気が走ったものの、あれは錯覚じゃないかとか、赤い色を見た被験者たちの脳波はおおむね同じなので大きな差は無いんじゃないかとか、意外に議論は盛り上がる。結局、あれは哲学的問題で、科学的問題でも課題でも無いというのがその場の結論。

二つ目はシンギュラリティについて。そもそもコンピューターが人間を越えるとはどういうことを指しているのか。現状ではムーアの法則をもとに、処理密度(?)が人間の脳をHW的に超える地点を指しているにすぎず、そこで本当に何が起こるかはわからない。何も起こらないかもしれない。しかし、何かが起こった時には、人間には感知できない何か、あるいは感知できた時にはすべてが終わってしまった何かだろうということ。

こういう形で、科学者の方々がSF的なネタにダイレクトに反応してくれるのはおもしろいし、科学がSFに対して影響力を持つように、SFが科学に影響力を持ってくれるように期待してくれることも伝わってきたので、科学者とSFファンの交流としてはよかったんじゃないか。

ただ、やっぱり、SFファンだけじゃなくって、SF作家もこうやって科学者との交流をもっと持ってもいいと思う。宇宙開発、ロケット系は宇宙作家クラブのおかげで随分と交流も増えたようだけれど、人工知能や生物学の方もSFにおける重要なジャンルなのだから、生命作家クラブでも作ってみるのはどうか。

結果的に瀬名さんが執筆中の作品(生理科学系?)での行き詰まりを打破するために企画したもののようになってしまったようだが、この結果、どのような作品が生まれるのかは、大きく期待して待ちます。

最後は閉会式にて、センス・オブ・ジェンダー賞とか、もろもろ。

暗黒星雲賞はゲスト部門=瀬名秀明(ゴシップネタとぶっ壊れっぷりに)、企画部門=エロ漫画とSF(地下企画!)、コスチューム部門=ネギマン(実はいいひと)、自由部門=タイムテーブル(参加者にテレポーテーションを強いる!)。

瀬名さんは、本が売れないとぼやく(塩澤さんはいろいろ仕掛けているのに、僕の担当の○○さんは!)し、nineの佐武宇綺の話ばかりしてるし、挙句の果てにパーティーで歌うし、完全に吹っ切れた感じで壊れていました。Webの記事には母親からも「悲しくなるからやめて」とクレームが入ったとのことで、黒瀬名はこれで打ち止めかも。

タイムテーブルは本当にヤバかったんだけど、企画は次の企画の10分前に終了という規則があったのなら休み時間を最初から書いておけばいいのに。

そして最後に、GoH、佐藤竜雄、得意の筆文字で、これ本当に書いていいのと何度もスタッフに確認したという「さぁ、現実の時間だぁ!」でお別れ。

一泊二日、久しぶりにSF漬けになってモチベーションが戻ってきたので、これからもSFを読みまくります。見まくります。まずは、日本SF作家の初ハリウッド映画化、『All You Need Is Kill』からだな。

あと、ちゃんと感想も書きます。……できるだけ。