9月30日はJR東海「そうだ 京都、行こう。」の表題のイベントに参加しました。

このイベントを含めて後は今月14日の「中村先生と歩くふたつの屯所跡」と30日の「乗船付き!田邊朔郎のお孫さんが語る琵琶湖疏水記念館」の3イベントのみとなってしまいました。

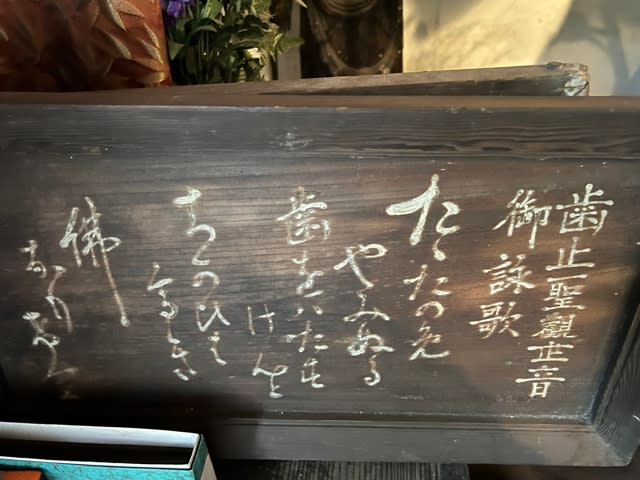

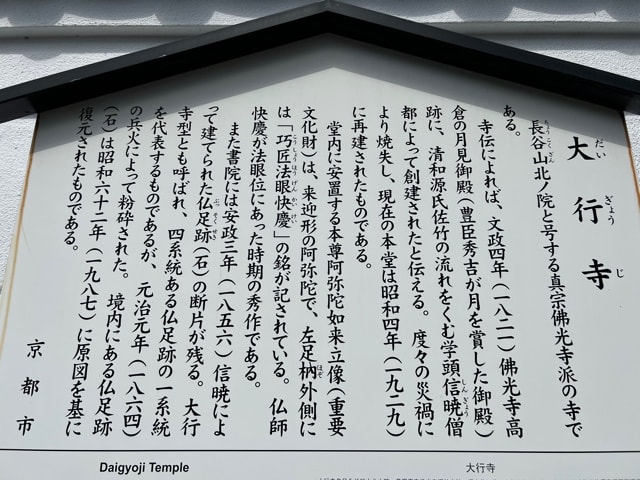

一ヶ所目は浄土真宗佛光寺派のお寺「大行寺」です。

ご住職は女性僧侶の英月さんです。

本の出版や講演活動、また、まいまい京都のガイドを務められるなど多方面でご活躍されています。

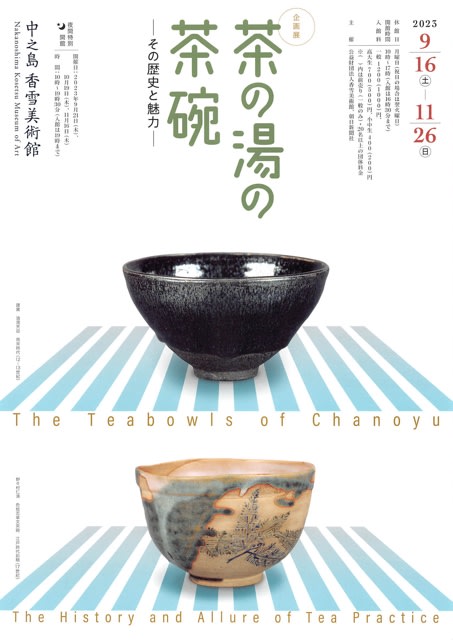

今回、解説して頂くのは奈良国立博物館主任研究員の山口隆介先生です。

奈良博の研究員の方を講師に迎えるところがまた、「そう京」の凄いところです。

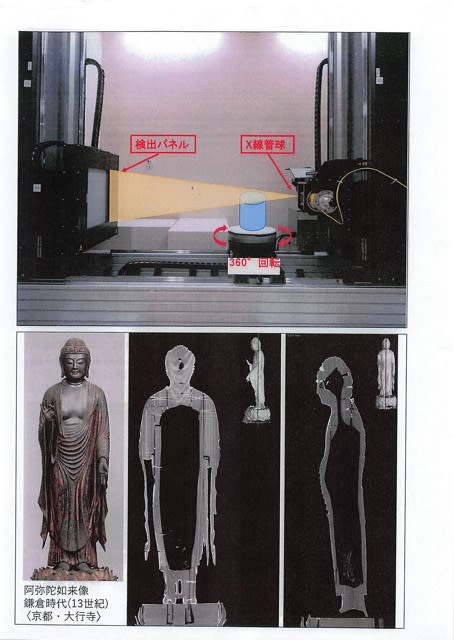

大行寺のご本尊阿弥陀如来立像は鎌倉時代の名仏師・快慶作の確証のある仏さまで国の重要文化財に指定されています。

この時代に多く製作された"三尺阿弥陀"の内の一体です。

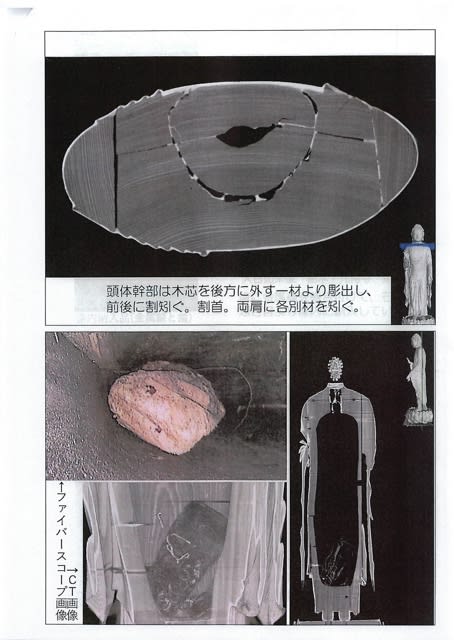

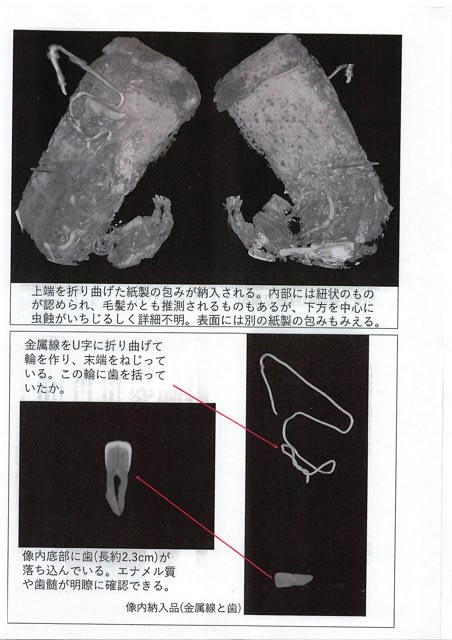

近年、奈良博がX線CTスキャン調査など詳しく学術調査をされ、体内には上端を折り曲げた紙製の包みが納入されているのがわかっています。

また、金属線をU字に曲げて輪をつくり、末端をぬじっています。この輪に歯を括っていたのかもしれないとの見解を述べられました。

施主が誰かの供養の為に快慶に阿弥陀如来立像の造立を依頼し、亡くなられた方の歯を胎内物として納入された可能性が高いとの山口先生の見解でした。

何年か後?に解体修理が必要になった際には、更に詳しい事が分かるかも知れないですね。

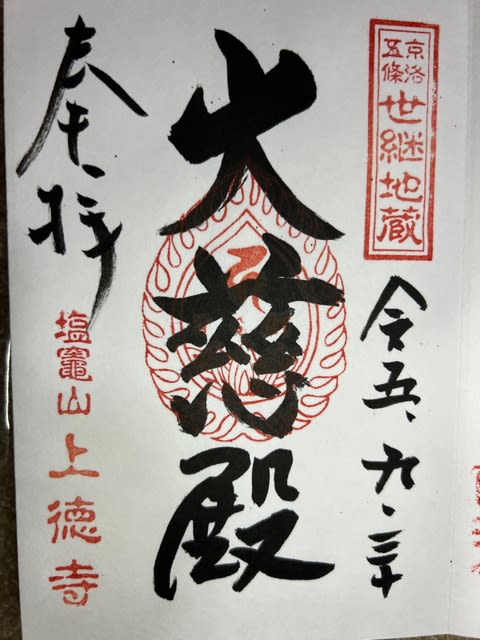

浄土真宗のお寺では御朱印はされていませんが、参拝者からの要望が多いのでしょうか、"記念品"として書置きを販売されています。

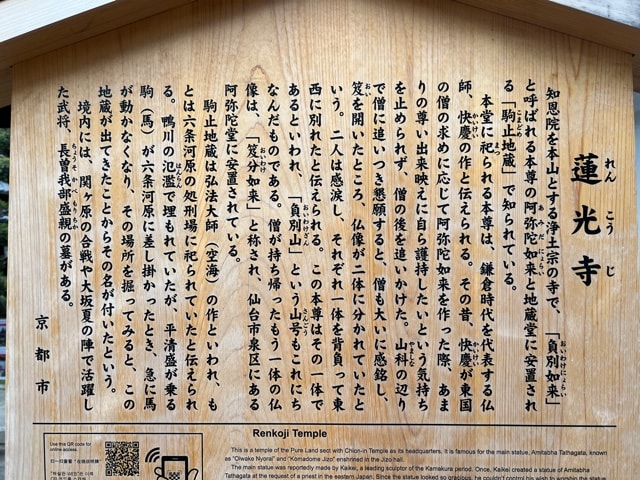

次に蓮光寺へと向かいます。

蓮光寺の快慶作と伝わる負別(おいわけ)阿弥陀如来立像も鎌倉時代に造立された三尺阿弥陀で螺髪銅針金製。両手首先銅製です。

この像の特徴を共有する阿弥陀如来立像が一定数現存していて"雛型"となる特定の像が存在していた事が推測されるそうです。

山口先生の見解では快慶作ではなく、快慶と同じ工房の仏師の造立だろうとの事でした。

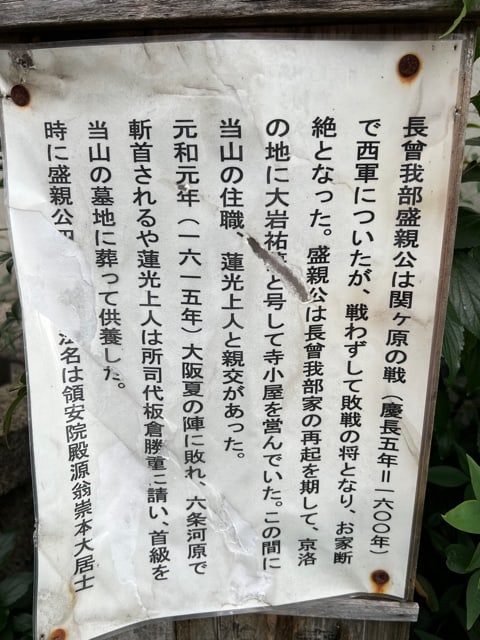

境内の墓地には、大坂夏の陣で敗れた長曽我部盛親公の五輪供養塔があります。

境内にある地蔵堂も特別に開扉して頂きました。

中には弘法大師作と伝わる駒止(こまどめ)地蔵菩薩像(石像)と観音菩薩立像がお祀りされています。

次に上徳寺に向かいます。

「そう京」イベントで何度も訪れている上徳寺ですが、今回はご本尊の阿弥陀如来立像がメインです。

慶長8年(1603)、徳川家康公により建立され、開基は家康公の側室・阿茶局です。

本堂は何度も火災に遭い現在の本堂は永観堂禅林寺の祖師堂を譲られた建物物です。

元は江州鞭崎八幡宮にお祀りされていましたが、家康公がその縁起に深く感銘を受け、

ここ上徳寺に寄進されました。

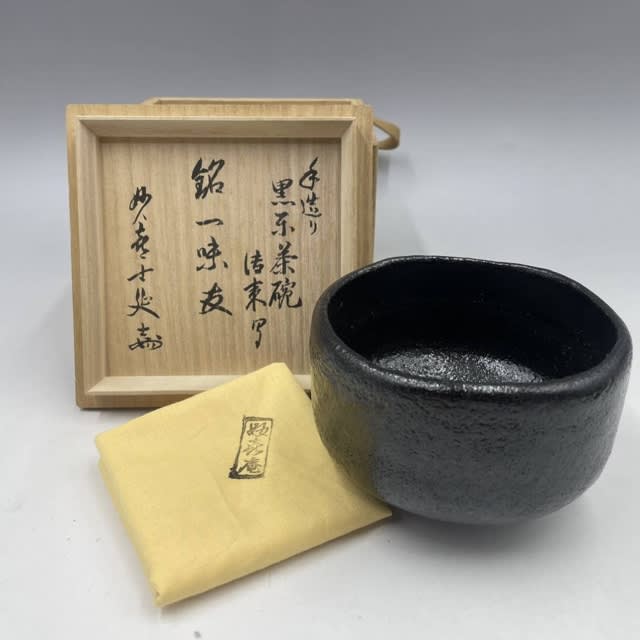

三尺阿弥陀の形態を取り仏師・快慶作と伝わる阿弥陀如来立像です。

一般的な阿弥陀如来の印とは逆の右手垂下の逆手の阿弥陀さまです。

また、唇に水晶が入れられていて、像の生身性が強調されています。

こちらの像もX線による学術調査が行われていて、像内に縦約30cmの巻上の品一巻の存在が確認されています。

快慶作の仏像には銘記が入れられているものが多く、この阿弥陀如来立像も銘記が見つかっていないので快慶作との確信はないようです。

境内の墓地の一角にある"阿茶局の供養塔"です。「上徳院殿」の院号が刻まれています。

大河ドラマ「どうする家康」では家康の懐刀として有能なアドバイザー役として描かれています。

奈良博の主任研究員の山口先生の解説のもと、阿弥陀さまを拝んでいると、専門家の視線で話されるので、"目から鱗"な事ばかりで大変勉強になりました。

?

?